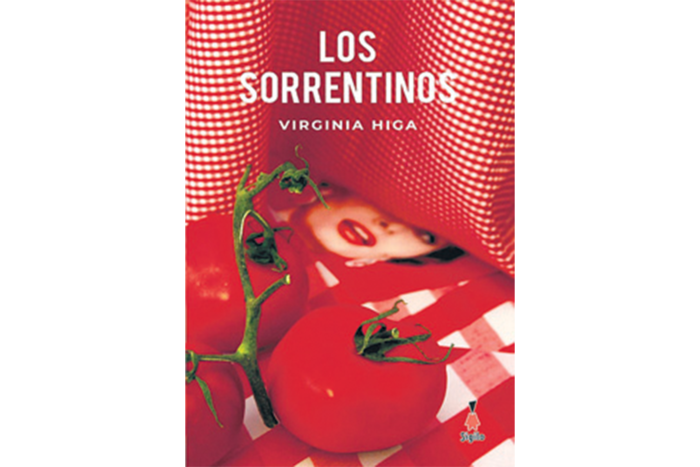

Fotografía de la escritora Virginia Higa (detalle). Fuente: CNNespañol

Desde Cuyo, Laura Martín Osorio nos envía una reseña de una novela argentina reciente, Los sorrentinos, de Virginia Higa. El texto que aquí presentamos fue redactado como parte de la actividad “Intervención teórico-crítica de la colección «Identidades Bonaerenses»“ en el marco del proyecto de investigación “Políticas públicas de lectura en la colección «Identidades Bonaerenses»: operaciones de cononización, edición, circulación y apropiaciones lectoras“, y con ocasión de la XXV Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, que fue dedicada al idioma italiano fuera de los confines de Italia.

Publicada por Sigilo en 2018 y reeditada dentro de la colección Identidades Bonaerenses en 2022, Los sorrentinos de Virginia Higa es una de esas novelas que, como un buen plato de pasta, se disfrutan con todos los sentidos. Su lectura es un viaje por la memoria familiar, los sabores del sur de Italia trasladados a la costa argentina, el brillo nostálgico del cine y los gestos, dichos y manías que hacen de una familia un pequeño universo irrepetible.

La historia gira en torno a los Vespolini, una familia originaria de Sorrento que se instala en Mar del Plata a comienzos del siglo XX y funda la Trattoria Napolitana, la primera sorrentinería del mundo. Allí sirven los famosos sorrentinos –invención del hermano mayor, Umberto– con la devoción de quien honra un rito. Como toda buena familia del sur italiano, los Vespolini viven entre el orgullo, el exceso, el melodrama y el humor: ingredientes que podrían haber sido combinados por Dino Risi o Mario Monicelli.

La novela, estructurada en diecisiete capítulos sin numerar ni titular, avanza como una película: escenas que se encadenan mediante fundidos, saltos temporales y diálogos que parecen salir del celuloide. La voz narradora funciona como una voz en off que acompaña el travelling de una cámara invisible y nos presenta los rostros, los gestos y los espacios de la trattoria, en una construcción absolutamente cinematográfica. Higa escribe con oído y con mirada: hay ritmo, hay encuadres, hay guiones que podrían filmarse sin cambiar una línea.

Entre los personajes, brilla la figura del menor, Argentino –el Chiche–, heredero del restaurante y alma de la casa: apasionado del cine, de la porcelana europea y de las buenas charlas, era alguien para quien el mal gusto no tenía perdón, capaz –con una sola ocurrencia– de transformar lo cotidiano en una anécdota que se recordara durante años en las sobremesas. Su vida, marcada por una sensibilidad fuera de norma y por una pasión casi religiosa por el cine, parece pertenecer al universo de la commedia all’italiana: una trama donde la ironía y la melancolía se entrelazan en la misma respiración. En el Chiche conviven la teatralidad de los gestos, la lucidez de quien observa el mundo desde un costado y la tristeza de saberse distinto. El cruce entre la vida doméstica y la cultura cinematográfica atraviesa toda la novela: cada mueca, cada frase, cada sobremesa parecen filmadas con la luz cálida y el tempo afectuoso de aquellas comedias que hacían reír mientras dejaban un nudo en la garganta.

En efecto, leer Los sorrentinos desde el prisma de la commedia all’italiana permite iluminar su estructura y su tono. Como señala Lucía Rodríguez Riva en su artículo “Las conocidas de siempre. Recepción de la commedia all’italiana en Buenos Aires”1, este género cinematográfico se construye a partir de personajes-tipo (pequeños burgueses, proletarios o nobles venidos a menos) y de situaciones de la vida cotidiana, con una mirada crítica y humorística sobre la sociedad italiana contemporánea. Las películas de Monicelli, Risi o Comencini, apoyadas en actores como Sordi, Gassman o Sophia Loren, lograron retratar con ironía y ternura las miserias y las virtudes del “italiano medio”, en una mezcla de comedia, tragedia y costumbrismo.

Algo similar hace Higa con los Vespolini. Su novela está poblada de personajes entrañables y contradictorios: el hermano picaflor, el padre severo, la hermana fuerte y discreta, el hijo que no encaja. Todos viven entre el orgullo de su origen y la melancolía de la distancia; entre la devoción por la comida y la intolerancia a la “mishadura”, palabra que designa, en su léxico familiar, la falta de abundancia, de hospitalidad o de buen gusto. Esta obra no se detiene en la caricatura ni en el costumbrismo: como en las mejores commedie all’italiane, detrás del humor late el drama. La novela aborda con sutileza la violencia silenciosa del mandato familiar y las heridas que deja la vergüenza social. El Chiche, “catrosho”, es sometido en su niñez a una “terapia eléctrica reorientativa” para corregir sus gestos y su voz. Higa narra esa escena con una mezcla de pudor y espanto, sin renunciar a la ironía. La tragedia, como en el mejor cine italiano de aquellos años, se filtra entre los pliegues de la risa.

El tono coral, las repeticiones, los refranes y las frases que se heredan de generación en generación vinculan esta novela con otra obra italiana fundamental, Léxico familiar de Natalia Ginzburg2, de la que Higa toma una cita como umbral de su propia historia: “Esas frases son nuestro latín”. En la obra de Ginzburg, la vida de la familia Levi-Tanzi se reconstruye a través del habla cotidiana: los dichos, las muletillas, los modismos que fijan una identidad colectiva. En Los sorrentinos, ese mismo principio organiza la memoria de los Vespolini: las palabras, los gestos y los ritos (la forma correcta de servir la mesa, la receta de los sorrentinos y de la salsa, las sobremesas interminables) funcionan como huellas de una lengua compartida. Ese latín doméstico –al decir de Ginzburg– se vuelve aquí un idioma híbrido, ítalo-argentino, donde conviven la nostalgia del sur italiano y la vitalidad del sudeste bonaerense.

La escritura de Higa es precisa y poética. Sus descripciones tienen algo de la coreografía de una cocina: los ruidos de los platos, el vapor, las voces que se superponen, las discusiones. Cada detalle parece captado por una cámara amorosa, una cámara que observa sin juzgar. En esa mirada hay ternura, pero también una conciencia lúcida del paso del tiempo, de lo que se pierde cuando alguien muere y se apagan sus frases, sus supersticiones, su bromas… Como en aquellas películas donde la risa disfraza la crítica social, la escritora argentina aborda temas profundos –la inmigración, el deseo, la intolerancia, la herencia– sin solemnidad. Cada escena destila belleza, compasión y un humor que a veces duele. La autora logra que el lector ría y se emocione en la misma página, como si la vida misma, con su mezcla de dulzura y tragedia, se sirviera en un plato humeante de pasta.

Los sorrentinos es una oda a la familia, a Italia, al cine, a la buena comida, a ese léxico íntimo que configura los hogares. Un retrato que se asemeja a un film de mediados del siglo XX, una celebración de la lengua como herencia y refugio. Higa transforma lo cotidiano en poesía y hace que una pequeña trattoria marplatense resuene con los ecos de Italia, del cinematógrafo, de la infancia y del amor por las historias bien contadas. Leerla es entrar en una película luminosa y melancólica, donde cada plato, cada frase y cada mirada están llenos de memoria. Una novela que, como la mejor commedia all’italiana, hace reír con lágrimas en los ojos.

Laura Martín Osorio

NOTAS

1 Lucía Rodríguez Riva, “Las «conocidas» de siempre. Recepción de la Commedia all’italiana en Buenos Aires”, en Secuencias. Revista de Historia del cine, n° 48, segundo semestre, UAM, 2018. Disponible aquí.

2 Natalia Ginzburg, Léxico familiar, Bs. As., Lumen, 2017 (1963).