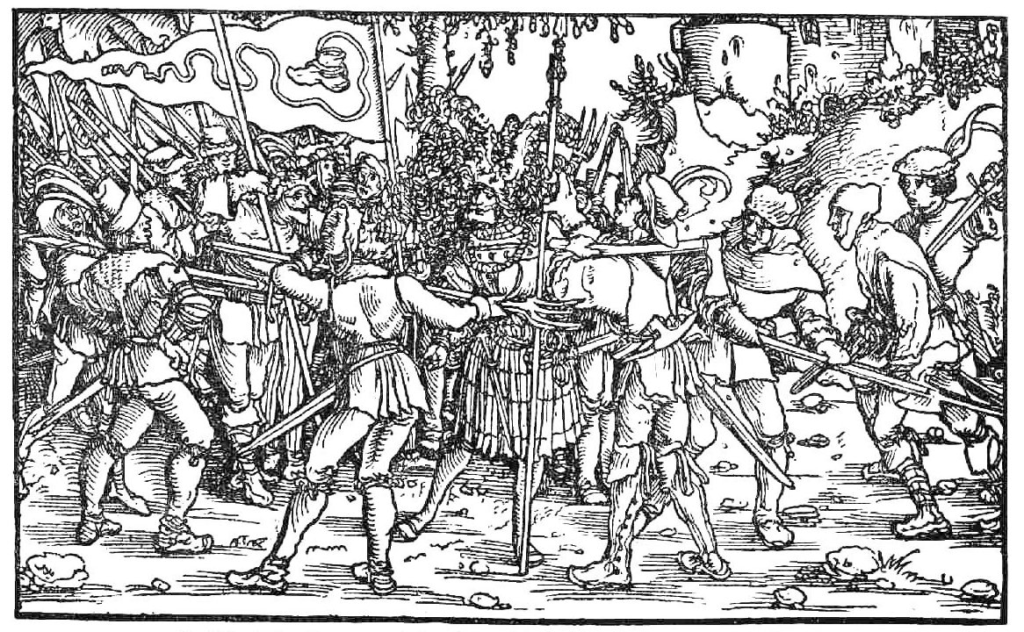

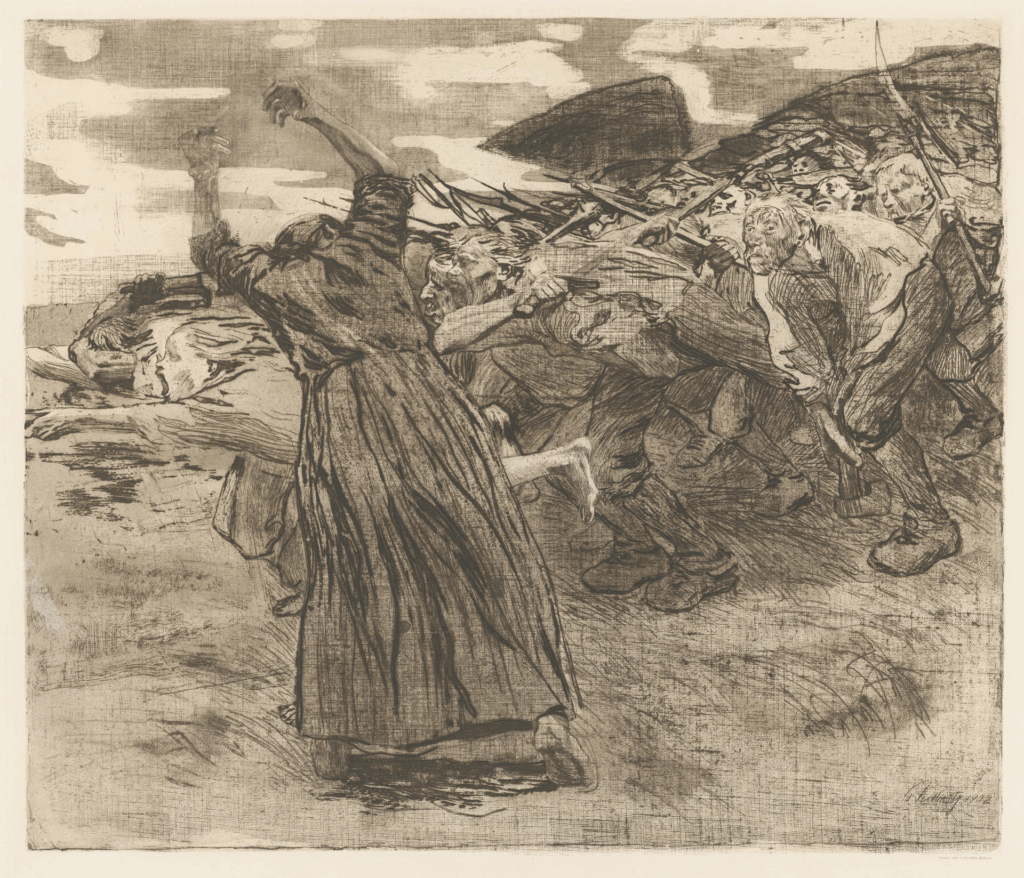

Detalle de Losbruch, de Käthe Kollwitz. Hoja 5 del ciclo Der Bauernkrieg (grabado, 1902/3). Fuente: www.kollwitz.de

Hace algunos días, el 15 de mayo, se cumplieron quinientos años de la batalla de Frankenhausen, el trágico final del Bauernkrieg, la Guerra de los Campesinos, una de las mayores rebeliones de la plebe rural en la historia occidental y universal, hito indiscutible de la lucha de clases europea que signó el tránsito del Medioevo a la Edad Moderna. Más que una batalla, Frankenhausen fue una masacre, habida cuenta lo asimétrica que resultó la carnicería. En aquel enfrentamiento culminante librado en la actual Turingia, allá por 1525, la caballería del Sacro Imperio Romano Germánico, comandada por los duques de Sajonia y Hesse, aniquiló, luego de algunas escaramuzas la jornada anterior, a cinco mil labriegos alemanes –muchos de ellos anabaptistas, devotos seguidores del teólogo y predicador Thomas Müntzer– que se habían levantado en armas contra la triple opresión del feudalismo, los príncipes y la Iglesia. Hay historiadores que elevan la mortandad a más de siete mil. Müntzer fue capturado, torturado y ejecutado doce días después. Ni con su cadáver hubo conmiseración: fue decapitado y empalado.

Los campesinos rebeldes reclamaban, entre otras cosas, la abolición de la servidumbre y del diezmo menor, la supresión de los cotos de caza y pesca, la restitución de las tierras comunes (labrantíos, prados y bosques) usurpadas por los nobles a las aldeas, la reducción de las rentas y corveas señoriales, la clausura y expropiación de los monasterios, la eliminación del impuesto sucesorio y las multas abusivas, y también la elección/revocación democrática de los pastores evangélicos. Conocemos sus reivindicaciones gracias a los Doce Artículos y la Ordenanza Federal, que discutieron y acordaron en Memmingen, Alta Suabia, en marzo de 1525.

El Bauernkrieg estalló en el corazón de la Europa central regida por el emperador Carlos V de Habsburgo, principalmente en lo que hoy es Alemania, hacia junio de 1524, contra el telón de fondo de la Reforma protestante iniciada por Lutero, disidencia religiosa en la cual abrevaron los campesinos insurgentes, pero imprimiéndole una orientación radical y apocalíptica que rompió los moldes teologales, rituales y eclesiales de la Cristiandad occidental del siglo XVI (la católica de raigambre medieval y la luterana de perfil moderno), en pos de una transformación utópica del orden económico-social y político donde resonaban ecos del anabaptismo milenarista y del humanismo renacentista.

Aunque hubo algunos choques más con posterioridad a la batalla de Frankenhausen, la suerte de los rebeldes quedó sellada aquel desastroso 15 de mayo de 1525. Los combates siguientes fueron menores, aunque no menos adversos. El último de ellos fue Pfeddersheim, en el Palatinado renano, a fines de junio. Pequeñas bandas dispersas de guerrilleros resistieron hasta septiembre.

La Guerra de los Campesinos siempre ha tenido un lugar preeminente en la tradición socialista, como gran jalón histórico de la lucha de clases. Varios intelectuales y artistas de izquierda alemanes rescataron del olvido aquella gesta popular de los albores de la modernidad. Friedrich Engels le dedicó un libro: Der deutsche Bauernkrieg (1850), un clásico del materialismo histórico. Käthe Kollwitz, a principios del siglo XX, se inspiró en ella para su ciclo de grabados Bauernkrieg. Ernst Bloch redactó Thomas Müntzer, teólogo de la revolución (1921). En la segunda posguerra, la República Democrática Alemana, la Alemania oriental socialista, hizo de la Guerra de los Campesinos un tópico esencial de su historiografía y sus artes…

A quinientos años de Frankenhausen, rendimos homenaje a los derrotados –mártires de una utopía que no nos es ajena– editando un dossier de tres textos muy recientes, aparecidos en Alemania con motivo del quincentenario. El primero de ellos es un artículo del escritor Holger Teschke, que lleva por título “Dran, dran, dieweil das Feuer heiß ist!”, publicado por Junge Welt el 15 de mayo. El segundo es una entrevista que Karlen Vesper mantuvo con el historiador Peter Seibert –autor del flamante libro Die Niederschlagung des Bauernkriegs 1525– para Neues Deutschland (ND), donde vio la luz el 20 mayo de 2025. El dossier se cierra con un texto sobre la mencionada serie de Kollwitz, extraído del sitio web del Museo Käthe Kollwitz en Colonia, al que incorporamos copias de los siete grabados realizados por la artista plástica.

Todas las traducciones y aclaraciones entre corchetes son nuestras.

¡ADELANTE, ADELANTE, MIENTRAS EL FUEGO ESTÁ CALIENTE!

“Los señores mismos hacen que el hombre pobre se les vuelva enemigo”, escribió el predicador y líder de los campesinos de Turingia, Thomas Müntzer, en su Hochverursachten Schutzrede contra Martín Lutero, en septiembre de 1524. “La causa de la revuelta no quieren eliminarla. ¿Cómo puede entonces la situación mejorar a la larga? Si digo esto, debo ser sedicioso. ¡Pues bien!”.

Con este manifiesto, el vínculo entre Müntzer y Lutero, a quien tildó de “carne sin espíritu, pero de buena vida de Wittenberg” y “Doctor Mentiroso”, quedó definitivamente roto. La reacción de Lutero no se hizo esperar. Tras haber escrito ya en enero de 1522 una Fiel advertencia a todos los cristianos para que se guarden de la sedición y la rebelión, redactó luego de los levantamientos en Sajonia y Turingia en mayo de 1525 su llamado Contra las bandas de campesinos ladronas y asesinas, donde se lee, entre otras cosas: “¡Por tanto, aquí debe golpearse, estrangularse, apuñalarse, en secreto o públicamente, [y debe hacerlo] quien pueda! (…) Así que, queridos señores, ¡rediman, golpeen, estrangulen! Si mueres en ello, ¡dichoso de ti! No podrás encontrar una muerte más bendita”. Con esto, las masacres de los ejércitos principescos y las hordas de mercenarios quedaron teológicamente justificadas, y Müntzer fue declarado proscrito como el “archidiablo de Mühlhausen”. Pero ¿cómo se había llegado a esta ruptura entre los antiguos aliados y qué había precedido al conflicto?

La visión de Hans Böhm

Ya en la primavera de 1476, el joven pastor de 18 años Hans Böhm, posteriormente conocido como el “Flautista de Niklashausen”, desencadenó un primer gran movimiento popular en el obispado de Wurzburgo. Proclamó que la Virgen María se le había aparecido y anunciado que, ante Dios, todos los hombres eran iguales. Por lo tanto, no debía haber ni papa, ni emperador, ni nobleza, ni tampoco impuestos o servidumbre. Además, prometió a todos los que peregrinasen a la pequeña iglesia de Niklashausen la indulgencia de sus pecados. Según se cuenta, en solo tres meses, más de 70 mil personas de Baviera, Suabia, Turingia y Sajonia siguieron este mensaje.

Este acontecimiento inesperado alarmó profundamente al príncipe-obispo de Wurzburgo, Rudolf von Scherenberg. El 12 de julio de 1476, ordenó secuestrar y torturar al predicador pastor en su castillo para descubrir a los supuestos instigadores del movimiento. Pero el acusado insistió en que solo había actuado siguiendo las órdenes de la Virgen.

Cuando el príncipe-obispo finalmente comprendió que Hans Böhm era un visionario carismático pero inofensivo, recurrió a una campaña de difamación para aterrorizar a sus seguidores. Lo acusó de hereje y lanzó su propia caballería contra los peregrinos que oraban frente al castillo. La iglesia de María fue demolida y todo rastro de las prédicas de Böhm fue borrado. Sin embargo, a pesar de los intentos por demonizar su mensaje protocristiano como herejía, la memoria del piadoso pastor perduró durante siglos. En 1970, Rainer Werner Fassbinder rodó La partida de Niklashausen, con Michael König y Hanna Schygulla, trasladando al contexto de la República Federal Alemana la cuestión de las condiciones y el fracaso de este movimiento popular. Desde 2001, una estela de Heinrich Schreiber en la plaza Schottenanger de Wurzburgo –donde Hans Böhm fue quemado el 19 de julio de 1476– recuerda su mensaje.

Con el mismo odio y la misma violencia, las autoridades eclesiásticas y seculares actuaron cuarenta años después contra los sucesores del Flautista, que no se conformaron con prédicas piadosas. Tanto la “Liga del Zapato” (Bundschuh) de Joß Fritz en el obispado de Espira –que entre 1501 y 1517 agrupó a campesinas y campesinos y logró escapar una y otra vez de sus perseguidores– como el movimiento del “Pobre Conrado” (Armer Konrad) en el ducado de Wurtemberg hacia 1514, fueron reprimidos sin piedad.

Aun así, en mayo de 1520, Thomas Müntzer comenzó a predicar en Zwickau –adonde lo había recomendado Lutero– su evangelio de libertad, igualdad y fraternidad, inspirado en el Sermón de la Montaña. Solo un año después, el consejo de la ciudad lo expulsó. Tras un periplo por Praga y Halle, llegó en Pascua de 1523 a Allstedt, en Sajonia, donde, nuevamente por recomendación, se le ofreció el puesto de párroco en la iglesia de San Juan. Allí empezó por suprimir la misa en latín y las innumerables festividades católicas en ese idioma, reemplazándolas con misas y sermones en alemán. Así, toda la comunidad podía entender la palabra de Dios y el mensaje del Evangelio, reconociendo cuán lejos estaba su vida de la arbitrariedad de sus gobernantes espirituales y terrenales.

Müntzer imprimió en Allstedt tanto su Misa evangélica alemana como la Ordenación del oficio eclesiástico alemán, sentando las bases de una liturgia protestante comprensible para todos, algo que Lutero en Wittenberg ya había abandonado. El valiente predicador se casó con Ottilie von Gersen, una monja fugada de su convento, y un año después la pareja tuvo un hijo.

“¡Dios los azotará!”

Tampoco en Allstedt se cansó Müntzer de predicar contra los abusos de poder de la Iglesia y la nobleza. Entre sus acusaciones más contundentes estuvo el Sermón a los príncipes, pronunciado el 13 de julio de 1524 en el castillo ante el duque Juan de Sajonia, su hijo Juan Federico y el canciller electoral Dr. Brück: “¡Por eso, queridos padres de Sajonia, deben proceder de acuerdo al Evangelio, o Dios los azotará!”, gritó a los estupefactos señores en la capilla del castillo. “Ustedes no han conquistado esta tierra por la espada, sino por la fuerza de Dios. (…) Y para que esto se haga con justicia y rectitud, así deben obrar nuestros queridos padres, los príncipes que profesan la fe cristiana con nosotros. Pero si no lo hacen, les será arrebatada la espada, pues lo profesan con palabras, pero lo niegan con actos”. Que su poder solo se legitimaba mediante el ejemplo cristiano y que por su doble moral podían perderlo, era algo que aquellos señores no estaban dispuestos a aceptar.

Cuando Müntzer además se atrevió a imprimir y distribuir ese sermón sin permiso del príncipe elector, la copa se desbordó. Fue expulsado de Allstedt y huyó a Mühlhausen, en Turingia, donde encontró refugio en agosto de 1524. Pero tras redactar junto al predicador protestante Heinrich Pfeiffer los Once artículos de Mühlhausen y fundar una “Alianza Eterna de Dios”, que buscaba derrocar al concejo municipal y exigir igualdad de derechos, también fue expulsado de allí en septiembre de 1524. Pasó por Núremberg, donde escribió su Hochverursachte Schutzrede contra Lutero, y continuó hacia el sur, donde llegaban noticias de revueltas en la región del Rin cerca de Waldshut. Sin embargo, en febrero de 1525 regresó a Mühlhausen, donde su esposa e hijo habían permanecido en un pueblo cercano.

Heinrich Pfeiffer, con ayuda de sus seguidores armados, había logrado en diciembre de 1524 forzar al concejo a devolverle el permiso para predicar, y al parecer Müntzer se enteró de ello. La congregación de la iglesia de Santa María lo eligió como su párroco, y junto a Pfeiffer y sus leales, impulsaron la elección de un “Concejo Eterno” en Mühlhausen. Este disolvió los monasterios de la ciudad y repartió sus bienes entre la comunidad.

En abril de 1525, llegaron a Turingia noticias de los levantamientos campesinos en Franconia y Wurtemberg, lo que llevó a los campesinos de la región a empuñar sus horcas, mayales y hoces para marchar contra los castillos de sus señores. “Tal vez se haya dado motivos a los pobres para tal rebelión”, escribió en abril el elector de Sajonia, Federico el Sabio, a su hermano y corregente Juan, concluyendo: “Si Dios así lo quiere, esto terminará con el pueblo llano gobernando”. Pero esta voz solitaria de sensatez se apagó semanas después, cuando Federico el Sabio murió.

Su sucesor y sus aliados no tenían intención de permitir que predicadores y campesinos cuestionaran su poder y privilegios. El 26 de abril de 1525, Müntzer escribió una carta a los habitantes de Allstedt, instándolos a unirse a los campesinos armados:

“¡Adelante, adelante, mientras el fuego esté caliente! –les gritó–. ¡No dejen que sus espadas se enfríen, no flaqueen! ¡Forjen pinke-panke [onomatopeya del golpe del martillo] en los yunques de Nemrod, derriben su torre! ¡Adelante, adelante, mientras no muera el día! Dios marcha ante ustedes, ¡síganlo, síganlo!”.

En su Espíritu de la utopía (1918), Ernst Bloch llamó a este llamado “el manifiesto revolucionario más doloroso y furioso de todos los tiempos”. Y, en efecto, las prédicas de Müntzer estaban teñidas de un tono apocalíptico, alimentado por la convicción de que el fin del mundo y el Juicio Final se acercaban.

Decapitado y empalado

Tras una disputa con Pfeiffer –quien no quería dejar Mühlhausen indefenso–, Müntzer partió el 10 de mayo de 1525 hacia Frankenhausen con solo 300 hombres bajo su bandera con los colores del arcoíris. Allí se habían reunido las huestes campesinas de Turingia bajo el mando del líder militar Bonaventura Kürschner.

El 13 de mayo, Müntzer aún rogaba refuerzos a los de Erfurt en una carta: “No se queden en casa, a menos que los glotones luteranos los hayan ablandado con su falsa misericordia. Ayúdennos con todo lo que puedan: con gente, con cañones”.

Los historiadores estiman que en Frankenhausen se congregaron entre 6.000 y 8.000 campesinos, atrincherados tras una fortificación de carros encadenados. Frente a ellos, el 15 de mayo, se alinearon los ejércitos unidos de Felipe de Hesse, Enrique de Brunswick y Jorge de Sajonia: 4.000 mercenarios veteranos y 2.000 jinetes. Los príncipes exigieron la entrega de Müntzer y una rendición incondicional.

Mientras los campesinos aún debatían sobre estas prepotentes condiciones, apareció de repente un arcoíris alrededor del sol, que Müntzer interpretó como una señal de Dios para la victoria de su alianza. Mientras tanto, los príncipes rompieron la tregua acordada y comenzaron una implacable descarga de artillería. Antes incluso de que los campesinos reunidos en círculo pudieran tomar sus armas, los mercenarios y jinetes asaltaron la fortificación de carros. Muchos rebeldes intentaron huir hacia Frankenhausen y fueron masacrados por sus perseguidores. El camino que desciende desde la colina de la batalla hacia la ciudad se llama hasta hoy “El Canal de Sangre” (Die Blutrinne).

Thomas Müntzer logró esconderse en el ático de una casa junto a una de las puertas de la ciudad, la Angertor. Poco después, el caballero Otto von Eppen se alojó allí, y uno de sus sirvientes descubrió al fugitivo, que se hacía pasar por enfermo. Sin embargo, al encontrar una bolsa con cartas que lo delataban, fue descubierto. Esa misma noche del 15 de mayo, Müntzer fue llevado al castillo de Heldrungen, propiedad de su archienemigo, Ernst von Mansfeld. Allí, el prisionero fue interrogado, torturado y finalmente, el 27 de mayo de 1525, decapitado y empalado junto a Heinrich Pfeiffer en las afueras de Mühlhausen.

Pero los príncipes no solo querían acabar con la vida de Müntzer, sino también con su mensaje. Tras su muerte, hicieron publicar una «retractación» en la que supuestamente se arrepentía de sus actos, reconocía la derrota campesina como un castigo justo de Dios y volvía a convertirse al catolicismo. Ni siquiera su última súplica –perdonar a su esposa embarazada y a su hijo– fue concedida por los vencedores. Ottilie von Gersen fue despojada de sus pertenencias, expulsada de la ciudad y vagó entre Nordhausen y Erfurt hasta perderse su rastro. Käthe Kollwitz, en sus Blättern über den Bauernkrieg (“Hojas sobre la Guerra Campesina”), creadas entre 1899 y 1908, retrató a las mujeres de la rebelión como luchadoras valientes junto a sus hombres. En Aufruhr (“Revuelta”), un ángel femenino desnudo vuela junto a la bandera de las tropas campesinas, y en Losbruch (“El estallido”), una muy terrenal Schwarze Anna (“Ana la Negra”) arenga a los rebeldes para el asalto.

Los príncipes también se vengaron de los habitantes de Mühlhausen: seis burgueses fueron ejecutados en la plaza Obermarkt y veinte campesinos en la aldea de Höngeda. En total, se estima que más de 6.000 campesinos y ciudadanos fueron masacrados el 15 de mayo de 1525 y en los días siguientes. A Katharina Kreuter, acusada de haber oficiado misas protestantes, le marcaron ambas mejillas con hierros al rojo vivo y la expulsaron de la ciudad.

La Bauernsäule de Durero

El quinto mandamiento [“no matarás”] no valía para los gobernantes cristianos de entonces cuando los súbditos osaban cuestionar su poder. Sin embargo, la protesta no se silenció por completo. Alberto Durero dibujó en su Unterweisung der Messung (“Instrucciones de medición”), de 1525, una Bauernsäule (“Columna campesina”), destinada a aquel que “quisiera erigir una Victoria por haber vencido a los campesinos rebeldes”. Esta consiste en una base de vacas, cerdos y ovejas, un arcón de avena y una columna formada por una mantequera, una jarra de leche y una gavilla de trigo, sobre la cual se encorva un “campesino agonizante, atravesado por una espada”. Un temprano ejemplo de cómo la crítica social podía esconderse incluso en un libro de teoría de proporciones, y cómo una columna de la victoria podía transformarse en una columna de la infamia para los vencedores. Desde abril de 2025, una réplica de bronce de siete metros de esta columna se alza frente a la Iglesia del Mercado del Grano (Kornmarktkirche) en Mühlhausen.1

Tampoco debe olvidarse al pintor Jörg Ratgeb, quien ya había representado en sus cuadros de la Pasión la crueldad de la soldadesca principesca. En 1525, fue elegido por los campesinos rebeldes de Stuttgart como consejero de guerra y, tras la derrota en Pforzheim, los vencedores lo descuartizaron por supuesta alta traición. Asimismo, el escultor de Würzburg, Tilman Riemenschneider, quien dio un lugar en los altares de Franconia a los rostros de campesinos y burgueses, fue llevado a la fortaleza de Marienfeste tras la toma de la ciudad por los lansquenetes del príncipe-obispo Konrad von Thüngen, torturado y posteriormente castigado con la prohibición de ejercer su profesión y la confiscación de sus bienes. En los corales de Heinrich Schütz y los himnos religiosos de Paul Gerhardt aún resuena hoy el recuerdo de estas historias de sufrimiento.

Sin embargo, los príncipes y sus sucesores lograron estigmatizar hasta el siglo XIX a Müntzer y sus seguidores como díscolos, blasfemos y herejes. Pero entre 1841 y 1843, apareció la Historia general de la Gran Guerra Campesina en tres volúmenes, escrita por el teólogo e historiador de Stuttgart, Wilhelm Zimmermann, que presentó la lucha de los campesinos por la libertad y la igualdad a la luz de las demandas políticas del Vormärz [período de la historia alemana anterior a la revolución de 1848]. La obra alcanzó treinta ediciones y más de 300 mil ejemplares. Friedrich Engels la usó como base para su propio escrito sobre la Guerra Campesina, elogiando el riguroso estudio de fuentes y la impresionante precisión de Zimmermann. Engels proclamó a Müntzer como un “comunista temprano”, asegurándole así un lugar en el billete de cinco marcos de la RDA [República Democrática Alemana].

Deutsche Miserere

Al mismo tiempo, el eco de las demandas de Müntzer y sus compañeros resonó en el poema Aufruf (“Llamamiento”), de 1841, de Georg Herwegh: “¡Arranquen las cruces de la tierra! / Todas deben convertirse en espadas, / Dios en el cielo lo perdonará”. En Alemania. Un cuento de invierno de Heinrich Heine, así como en El mensajero de Hesse de Georg Büchner, también se escuchó el eco de las guerras campesinas. Y Alexander von Humboldt declaró en 1843: “El gran error de la historia alemana es que el movimiento de la Guerra Campesina no triunfó”.

Con esto, aludía a una tragedia histórica que Bertolt Brecht más tarde llamaría “Die Deutsche Misere” (“El miserere alemán”): el hecho de que, con el fracaso de esta rebelión, el poder de la nobleza y el clero en Alemania se consolidó hasta 1918, mientras que en Inglaterra y Francia, tras revoluciones burguesas exitosas, los parlamentos y una burguesía segura de sí misma tomaron el poder. En sus notas para Madre Coraje y sus hijos, Brecht señaló: “En las guerras campesinas, la mayor desgracia de la historia alemana, al rostro social de la Reforma le fueron arrancados los dientes. Lo que quedó fueron los negocios y el cinismo”. Desde 1525, nada ha cambiado al respecto.

Este pensamiento también inspiró a su amigo Hanns Eisler para el libreto de su proyectada ópera Johann Faustus, donde coloca al erudito al lado de Lutero y le hace justificar la traición a los campesinos. Pero como el SED2 reclamaba para sí el “legado clásico” de Goethe y Schiller, la “interpretación histórica sectaria de izquierda” de Eisler fue sometida a una crítica devastadora tras la publicación del texto en 1952. Que los funcionarios del partido traicionaran así la posición de Müntzer y, al mismo tiempo, impidieran la composición de la ópera, no les importó. Por razones similares, en 1961 prohibieron la representación y publicación de Die Umsiedlerin (“La desplazada”) de Heiner Müller y Moritz Tassow de Peter Hacks, dos grandes comedias sobre los conflictos, en el intento de realizar, bajo condiciones socialistas después de 1945, el sueño de campesinos finalmente liberados.

“El diálogo con los muertos no debe interrumpirse hasta que nos devuelvan el futuro que fue enterrado con ellos”, exigió Heiner Müller en una conversación con Wolfgang Heise en 1986. En la República Federal Alemana, Dieter Forte ya había retomado esta idea en 1970 con su obra de teatro Martín Lutero y Tomás Müntzer o la introducción de la contabilidad.

La chispa de la esperanza

En 1975, el SED planificó un año conmemorativo por el 450° aniversario de la Guerra Campesina, con el objetivo de reclamar definitivamente el legado de Thomas Müntzer para la RDA. Por decisión del Politburó, el Ministerio de Cultura encargó un panorama pictórico para el cerro de Frankenhausen, inspirado en los dioramas monumentales soviéticos, que recordara los eventos de 1525. El pintor Werner Tübke, de Leipzig, elegido tras largas deliberaciones, impuso una condición: no entregaría una obra documental, sino que exigió plena libertad creativa. Ante el rechazo de otros artistas consagrados y la urgencia del proyecto, se aceptaron sus términos.

Entre 1979 y 1989, Tübke trabajó en un panorama de 14 metros de alto y 123 de largo, con más de tres mil figuras.3 El 14 de septiembre de 1989 –en el supuesto 500° aniversario del nacimiento de Müntzer– se inauguró, solo dos meses antes de que otro movimiento popular inundara las calles de Sajonia y Turingia. Esta vez, sin derramamiento de sangre. Para muchos espectadores, la obra de Tübke se convirtió en una alegoría del fin de los imperios que se creen omnipotentes y eternos. El artista no representó, como querían sus patrocinadores, la “Revolución protoburguesa en Alemania”, sino un apocalipsis de la primera revolución proletaria, cuyas consecuencias se extienden desde 1525 hasta 1918, 1933 y 1989. Por eso, su realismo mágico sigue siendo tan vigente como atemporal.

Y evoca una advertencia que Walter Benjamin formuló en 1940 en sus tesis Sobre el concepto de historia: “El materialismo histórico se ocupa de capturar una imagen del pasado tal como se le presenta de improviso al sujeto histórico en el instante del peligro. Este peligro amenaza tanto a existencia de la tradición como a quienes la reciben. Para ambos, es uno y el mismo: convertirse en instrumento de la clase dominante. (…) Solo el historiador tiene el don de avivar en el pasado la chispa de la esperanza que lo impulsa: ni siquiera los muertos estarán a salvo del enemigo si este vence. Y ese enemigo no ha dejado de vencer”.

Holger Teschke

NOTAS

1 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/D%C3%BCrers%C3%A4ule_MHL_Seite.jpg

2 El SED (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, Partido Socialista Unificado de Alemania) fue el partido gobernante en la RDA, 1949-1990. Surgió en 1946 de la fusión obligatoria, bajo presión soviética, del Partido Comunista de Alemania (KPD) y el Partido Socialdemócrata (SPD) en la zona de ocupación soviética. (Nota del Ed.)

3 www.thueringer-allgemeine.de/kultur/article408987026/wie-der-maler-tuebke-die-ddr-obrigkeit-narrte.html

A QUINIENTOS AÑOS DE LA GUERRA DE LOS CAMPESINOS

“QUE DE AHORA EN ADELANTE QUEREMOS LA FUERZA Y EL PODER”

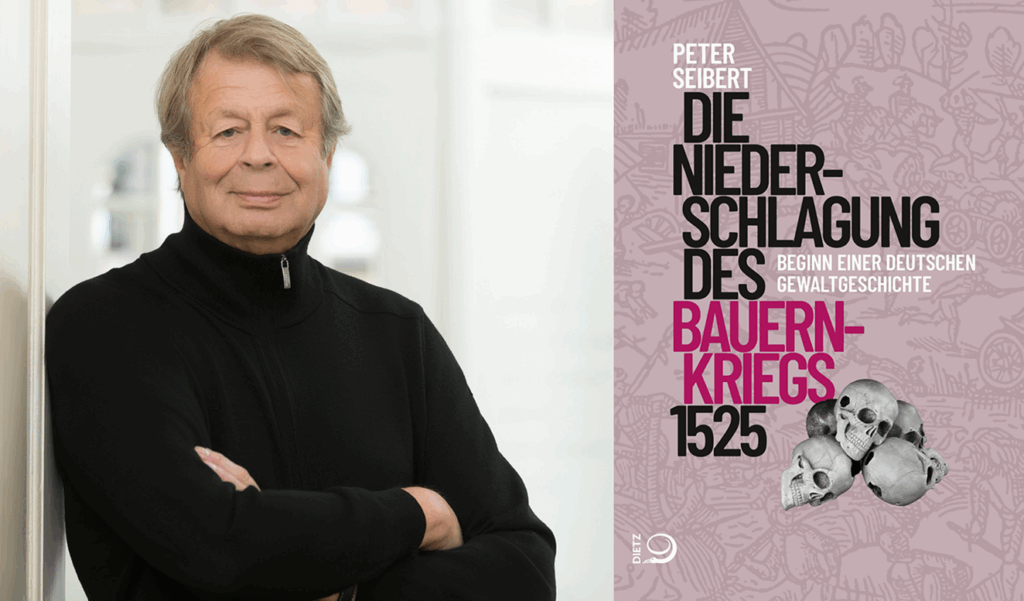

(ENTREVISTA A PETER SEIBERT)

Entrevista de Karlen Vesper al historiador alemán Peter Seibert, autor del libro Die Niederschlagung des Bauernkriegs 1525. Beginn einer deutschen Gewaltgeschichte [La represión de la Guerra de los Campesinos en 1525. El comienzo de una historia de violencia en Alemania] (Bonn, Verlag J.H.W. Dietz Nachf, 2025). Lugar y fecha de publicación de la entrevista: Neues Deutschland (ND), martes 20 mayo de 2025.

Acerca del autor.— Nacido en 1948, fue profesor de Historia Social de la Literatura en la Universidad de Siegen y actualmente es profesor emérito de Historia de los Medios y Literatura en la Universidad de Kassel. Ha publicado trabajos sobre la literatura de los levantamientos campesinos, entre otros temas. Su publicación más reciente es Desmontaje de la memoria. El tratamiento del patrimonio cultural judío después de 1945. Seibert vive actualmente en Bonn. [Información biográfica en la solapa delantera del libro]

Acerca de la obra.— La brutal represión de la Guerra Campesina marcó el inicio de una larga historia de violencia despiadada por parte de las autoridades alemanas: desde los Estados feudales autoritarios de la Edad Moderna temprana hasta Prusia y la dictadura nazi. En 1525, Alemania comenzó su camino hacia una sociedad de súbditos, donde Martín Lutero también tuvo su parte de responsabilidad. La violencia desatada de los señores alemanes contra sus súbditos y contra las primeras demandas de participación democrática sembró la semilla de una tradición de falta de libertad y opresión. El levantamiento popular de 1525 buscaba abrir el camino a una sociedad más justa y libre. En los “Doce Artículos”, miembros de las clases bajas expresaron lo que esperaban de sus gobernantes. La respuesta fue sangrienta. Las masacres y las campañas de castigo y venganza de la nobleza acabaron con cualquier esperanza de cambio en las condiciones sociales, y prácticamente exterminaron a los rebeldes y a sus familias. Peter Seibert, historiador de la literatura y especialista en medios, es el primero en destacar también el papel de las mujeres en esta guerra y describe la abrumadora magnitud de lo que fue la primera experiencia de éxodo y exilio en la historia de Alemania. [Sinopsis de contratapa]

“En mayo de 1525 llegó a su fin una primavera incomparable en la historia alemana”, escribe usted en su nuevo libro sobre la represión de la Guerra de los Campesinos en la Alemania de entonces. ¿Hasta qué punto fue incomparable?

Ya había habido levantamientos, como el de Conrado el Pobre en Wurtemberg, en 1514. Diez años más tarde, sin embargo [1524], las revueltas campesinas sacudieron todo el Sacro Imperio Romano Germánico. Los mineros y los habitantes de las ciudades se aliaron con los campesinos. Se desencadenó un movimiento de masas como nunca antes ni después en este país. Sobre todo, el poco tiempo en que los campesinos desarrollaron un programa revolucionario que no era en absoluto utópico, sino totalmente factible, sigue causando admiración hoy en día. Los llamados Doce Artículos, adoptados por representantes de varios grupos campesinos el 20 de marzo de 1525 en Memmingen (Suabia), contenían un concepto de libertad que iba mucho más allá de la verdadera “libertad del hombre cristiano” de Lutero. En realidad, los campesinos querían libertad, fraternidad e igualdad.

¿Y anticipar así la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa?

Lo que se iba a exigir en 1789 y los años siguientes ya se planteaba aquí: todas las personas son iguales. Esto también se articuló en el dicho probablemente más famoso de la Guerra de los Campesinos: “Cuando Adán cavaba y Eva hilaba, ¿dónde estaba el noble?”. Se trataba de algo más que de libertad religiosa. Los Doce Artículos comienzan con el postulado “que ahora queremos fuerza y poder”. Los campesinos y los habitantes de las ciudades aliados con ellos querían elegir a sus propios pastores y liberarse de la opresión material. Exigen una reforma estructural de los impuestos y la abolición de la servidumbre. La caza y la pesca no deben ser sólo un privilegio de la nobleza, sino que deben permitirse a todos. Esta idea de igualdad puede encontrarse en muchos documentos de la Guerra de los Campesinos. Por ejemplo, los súbditos del monasterio de Schussenried, en la Alta Suabia, declararon sin ambages: “No queremos otro señor más que a Dios”.

A Martín Lutero todo esto le parecía indignante, especialmente la exigencia de la abolición de la servidumbre: “Eso significa hacer completamente carnal la libertad cristiana”. Felipe Melanchton, uno de los teólogos más importantes de la Reforma junto a Lutero, fue aún más tajante en su condena de la petición de los campesinos: “También es infamia y violencia que no quieran ser siervos.”

En su libro no teme utilizar términos modernos como democracia de base y parlamentarismo.

Porque, en realidad, los campesinos y los habitantes de las ciudades rebeldes ya practicaban su ideal de ser humano libre. Los campesinos elegían ellos mismos a sus dirigentes y votaban las reivindicaciones que debían presentar a las autoridades. El “Reglamento Federal”, que también se aprobó en Memmingen, estipulaba: “Cada agrupación de la Unión Cristiana elegirá un dirigente y cuatro consejeros autorizados a negociar con los de las demás agrupaciones”. Se eligieron comités a los que las agrupaciones encomendaron diversas tareas. Se trata, pues, de formas preliminares de parlamentarismo. También se preveía la revocación de los dirigentes que defraudaran. Las decisiones importantes debían tomarse “por unanimidad”.

¿Suena eso a unidad y armonía?

También hubo fuertes disputas, incluso durante las deliberaciones sobre la constitución federal y los Doce Artículos de Memmingen, cuya adopción estuvo casi al borde del colapso. Uno de sus autores, Sebastian Lotzer, peletero de profesión y teólogo laico, lloró amargamente en público cuando la disputa hizo temer el fracaso y la amenaza de un final de la Guerra de los Campesinos antes de que realmente se pusiera en marcha. Al final, se llegó a un acuerdo.

Los “hombres comunes”, como se autodenominaban los insurgentes, empezaron a intervenir por primera vez en los asuntos públicos.

Así fue. En Heilbronn se iba a convocar por primera vez un parlamento para todos los alemanes, donde los representantes de diversos grupos campesinos iban a debatir y votar unánimemente, no sólo la abolición de la servidumbre, sino también la supresión de los aranceles internos, así como la estandarización de pesos, medidas y monedas. Los campesinos y sus aliados fueron así los primeros en incluir en el orden del día medidas contra la fragmentación de Alemania. Lo que querían negociar en Heilbronn tampoco eran utopías, sino propuestas realizables. Cuando se enviaron las invitaciones, el 4 de mayo de 1525, la Guerra de los Campesinos estaba en su punto álgido. Sin embargo, el 12 de mayo, día de la apertura del parlamento, los campesinos de Wurtemberg sufrieron una derrota devastadora: en pocas horas, el ejército campesino de 15 mil hombres había sido derrotado por la Liga Suaba, la alianza de los regímenes imperiales, brazo militar del sacro emperador romano-germánico. El parlamento quedó indefenso ante el avance del ejército y los delegados huyeron de la ciudad. De este modo, el primer proyecto de reforma imperial quedó en nada. No hubo un segundo intento hasta tres siglos más tarde, en 1848 [la Revolución de Marzo].

Se nota que ya no describe a los campesinos como objetos, sino como sujetos de la historia.

Lo eran. Hasta entonces, el Pawrn [grafía medieval/altoalemana antigua de Bauer], el campesino, era considerado ante todo un objeto de los señores, que no valía mucho más que una vaca lechera o una yunta de bueyes. No sólo era privado de sus derechos y explotado sin piedad por los señores seculares y eclesiásticos, sino que también era objeto de burlas y desprecio, tachado de torpe [mediante los términos altoalemanes antiguos]: Dörper o Neidhardt.

Tras su terrible derrota hace 500 años, los campesinos volvieron a desaparecer de la historia alemana como sujetos y sólo resurgieron realmente hace poco con las protestas de los tractores.

De hecho, no fueron la fuerza motriz de las reformas de Stein-Hardenberg a principios del siglo XIX [las reformas liberales prusianas de la era napoleónica y posnapoleónica, 1807-1819], que finalmente los liberaron de la servidumbre, abolieron el Estado agrario y estamental absolutista, y decretaron la igualdad formal de todos los ciudadanos. Fue una “revolución desde arriba”; una consecuencia de la industrialización y del triunfo del orden capitalista, que hacía necesaria la liberación de los campesinos.

Para usted, la supresión de la Guerra de los Campesinos marca el inicio de una larga historia de violencia en Alemania que culminó con la dictadura nazi. ¿Se puede probar tal continuidad?

En mi libro hay una foto de la fosa común recientemente descubierta cerca de Leipheim, donde tuvo lugar la primera gran acción militar contra una multitud de campesinos el 5 de abril de 1525 y donde ahora se encuentra el Museo de la Guerra de los Campesinos. En pocas horas, los aproximadamente 5.000 campesinos fueron derrotados y masacrados por el ejército numéricamente superior de la Liga Suaba, dirigido por Georg Truchsess. En su informe, el cronista de Truchsess también se divertía con los campesinos que huían y eran arrojados al Danubio: “… cayeron al agua como cerdos y varios de ellos se ahogaron”.

A principios de la Edad Moderna, una violencia indescriptible hizo estragos no sólo en el corazón de Europa; en América del Norte y del Sur, los pueblos indígenas fueron masacrados por centenares de miles. Pero en la Guerra de los Campesinos alemanes, las matanzas fueron perpetradas por las autoridades germanas cristianas contra sus propios súbditos germanos cristianos. Y a partir de entonces, las autoridades alemanas cortaron de raíz y de la forma más brutal cualquier atisbo de rebelión.

Lo que siguió fue el establecimiento de un Estado sumamente despótico con sus súbditos, escribe.

A partir de entonces, la obediencia y la lealtad fueron exigidas como los más altos ideales. El Estado y el emperador se consideraban la autoridad indiscutible e intocable, descrita perfectamente en El súbdito de Heinrich Mann. Y esto tuvo que ver con la catástrofe del cruento fracaso de la Guerra de los Campesinos, que traumatizó a generaciones.

La venganza de los vencedores fue implacable.

Sí, incluso mucho después de las masacres en los campos de batalla. En mi libro, cito el relato de un verdugo que enumeró a cuántas personas había cegado, ahorcado y decapitado. Los pueblos y ciudades que se habían puesto del lado de los campesinos fueron arrasados, la cultura campesina de las zonas sublevadas fue destruida en gran parte. Se prohibieron las fiestas, los bailes y las juergas fuera de casa, se endureció la censura… El paternalismo llegó hasta la imposición de códigos de vestimenta. Y esto también formó parte del triunfo sobre los rebeldes: en 1526 se erigió en Weinsberg el primer monumento a los vencedores.

¿Por qué la batalla de Frankenhausen del 15 de mayo de 1525 ocupa un lugar tan central en nuestra memoria?

Porque Frankenhausen fue una matanza especialmente bestial. Sólo un día después de su victoria, Felipe de Hesse informó al arzobispo de Tréveris del “buen trabajo” que habían “realizado” sus soldados, no sólo masacrando a los campesinos, sino también “atacando inmediatamente la ciudad con los nuestros por asalto, conquistándola y saqueando a todos los hombres que había en ella”. Varias fuentes contemporáneas demuestran que los vencedores se sumieron en un frenesí sanguinario. La extraordinaria importancia de la batalla de Frankenhausen se debe también a que el ejército campesino de Turingia era uno de los más numerosos, y a que el carismático predicador radical Thomas Müntzer había dirigido a los campesinos a la batalla. En Frankenhausen, los diversos ejércitos principescos unieron sus fuerzas contra los campesinos. Poco antes, Lutero había escrito su panfleto Contra las bandas asesinas y rapaces de campesinos, donde pedía a los gobernantes que no tuvieran piedad. Para mí, Lutero es uno de los más grandes “criminales de escritorio” [Schreibtischtäter] de la historia alemana.

Desde luego, no es insignificante que la batalla de Frankenhausen ocupara un lugar especial en la historiografía de la RDA [la vieja Alemania oriental socialista] y que la Guerra de los Campesinos en general se interpretara como parte de la “revolución protoburguesa”, representada por Werner Tübke en el Museo Panorama sobre el Schlachtberg [ver fotografía al final de la entrevista].

Uno de los títulos de los capítulos de su libro es “Aspectos del punto de inflexión”, donde hace referencia a las convulsiones económicas y al despertar espiritual. ¿Tuvo el Renacimiento mayor influencia en los campesinos combatientes que la Reforma?

La Reforma abrió las compuertas. Junto a las disputas teológicas de los eruditos, se desarrolló una Reforma popular con los pies en la tierra. De hecho, el Renacimiento, con su nueva imagen de la humanidad, es en gran parte responsable del despertar de la confianza en sí mismos de los campesinos y habitantes de los burgos. No hay más que ver la cantidad de artistas destacados que apoyaron a los campesinos.

Por ejemplo, el escultor Tilmann Riemenschneider, que pobló sus altares con figuras realistas de los estratos campesinos y urbanos, y fue uno de los concejales de Wurzburgo que tomó partido por los insurgentes locales, y también fue encarcelado tras su derrota el 4 de junio. O Hans Sebald Beham, con su Tanzenden Bauernpaar [Pareja de campesinos danzantes] y los grabados en madera sobre la Guerra de los Campesinos, quizá aún más conocidos. O el pintor Jörg Ratgeb, concejal de Stuttgart, elegido consejero de guerra y canciller por los campesinos rebeldes, que huyó tras su derrota, fue denunciado y finalmente ejecutado de la forma más cruel, por descuartizamiento. Y, por supuesto, Alberto Durero, que también rindió homenaje en sus obras al “hombre común”, que hasta entonces no había figurado en las artes plásticas, y diseñó ya en 1525 un monumento a los campesinos vencidos con su Columna campesina, realizada ese mismo año en Mühlhausen.

También se ocupa ampliamente de las mujeres alemanas en la Guerra de los Campesinos, durante mucho tiempo olvidadas y desatendidas.

Afortunadamente, hay una gran exposición y un documental de Arte sobre las mujeres, que fueron una fuerza muy activa en la Guerra de los Campesinos. No sólo siguieron gestionando el hogar y la granja mientras los hombres iban a la batalla. Ellas mismas tomaron parte como combatientes, retratadas de forma impresionante por Käthe Kollwitz en su ciclo sobre la Guerra de los Campesinos. Margarete Renner, la Schwarze Hofmännin [“cortesana negra”], fue a la batalla con su compañero Jäcklein Rohrbach. Katharina Kreutter de Mühlhausen, esposa del curtidor Klaus Kreutter, no reveló el paradero de su marido, que preparaba una nueva conspiración tras la derrota, ni siquiera bajo tortura. Incluso se dedicó una canción contemporánea a su firmeza. Y, por supuesto, Ottilie von Gerson, esposa de Müntzer, que fue detenida y torturada en la prisión de Heldrungen, en contra de la petición expresa de su marido en su última carta. Mientras él era decapitado el 27 de mayo de 1525 tras los peores maltratos, tuvo lugar la violación de ella. Fue un hombre de «buena familia» quien violó a la mujer embarazada. Como ocurre con tantos protagonistas de la Guerra de los Campesinos, su rastro se pierde en la oscuridad de la historia. También hubo varias violaciones colectivas, por ejemplo, tras la batalla de Saverna, en Alsacia, el 17 de mayo de 1525, cuando el ultraje a mujeres y niños ya era un arma de guerra.

Las mujeres demostraron mucho valor. Incluso después de la derrota. Escribieron peticiones para la liberación de sus maridos y llevaron a cabo servicios clandestinos de mensajería para mantener las conexiones entre los refugiados en el exilio.

Usted pone en valor la imagen de la mujer completamente contraria –y, a la vez, adelantada– a su tiempo que tenían los insurgentes.

Se tiene registro del caso de un campesino combatiente que abusó de una muchacha y fue encarcelado y expulsado de las filas rebeldes. Los campesinos de Franconia escribieron en su reglamento de guerra: “Asimismo, en esta hermandad, todas las mujeres, doncellas, viudas y huérfanos, niños pequeños, ancianos, enfermos y parturientas deberán permanecer y ser protegidos, defendidos y preservados de todo agravio”. Y en el reglamento de guerra de los “Campesinos del Rin” se estipulaba: “Cualquiera que injurie a mujeres o doncellas o las ofenda con palabras indecentes será castigado físicamente”.

Usted afirma que el de 1525 fue el primer gran movimiento de exiliados revolucionarios y opositores radicales al orden social establecido en Alemania. ¿Cuántos exiliados hubo?

No lo sabemos con exactitud. Aunque, gracias a la meticulosa burocracia de la aristocracia alemana, no sólo conocemos muchos de los nombres de los exiliados, sino también su situación económica. La mitad de las posesiones de los asesinados y los fugitivos fueron a parar a la Liga Suaba, la otra mitad al señor feudal. Sabemos que alrededor de un tercio de la población de la abadía de Bamberg huyó. Una monja escribió: “Fue una gran calamidad para el pueblo de la ciudad; más de ochocientos hombres huyeron de ella”.

Varios campesinos combatientes se escondieron, fueron ocultados por simpatizantes o burgueses compasivos, igual que los judíos durante la época nazi.

Pero también había delatores hace 500 años. Ayudar a escapar se castigaba con la muerte. Núremberg extraditaba sin piedad a los fugitivos. También se ha transmitido el ejemplo de un posadero del sur de Alemania que ayudó a varios perseguidos a cruzar la frontera con la Confederación Helvética y luego los denunció. Los Habsburgo mantuvieron a sus secuaces tras la pista de los fugitivos hasta la década de 1530, persiguiéndolos hasta sus lugares de exilio y haciéndolos asesinar allí. Por cierto, la escritora comunista judía Berta Lask entrelazó la huida de la Alemania nazi con la odisea de la Guerra de los Campesinos en su relato Los refugiados.

Existe un paralelismo con las dolorosas historias de emigración en la actualidad.

Esta es otra razón por la que espero que la Guerra de los Campesinos se convierta en un lugar de recuerdo permanente en la memoria de los alemanes. Últimamente se han publicado muchos libros, hay grandes exposiciones nacionales y mucha gente está explorando lo que ocurrió en sus pueblos durante la Guerra de los Campesinos. Eso nos da esperanzas.

Usted escribe: “La Guerra de los Campesinos de hace 500 años trataba de cuestiones que aún hoy siguen sin respuesta”. ¿Cuáles serían?

Es un campo muy amplio, todo un tema. Lo más importante: seguridad material para todos y la preservación de estructuras democráticas. Tenemos que tener cuidado de que no vuelvan a alzarse sobre nosotros poderes que nos resten poder y derechos. Y este peligro acecha desde la derecha.

CICLO GUERRA DE LOS CAMPESINOS (1901-1908), DE KÄTHE KOLLWITZ

Los motivos de las láminas sobre la Guerra Campesina

no fueron sacados de ninguna obra literaria.

Después de haber hecho la pequeña lámina

con la mujer volando por encima [Aufruhr, “Revuelta”],

seguí ocupándome del mismo tema durante más tiempo

y esperaba poder representarlo alguna vez de tal manera

que pudiera darlo por terminado.

Käthe Kollwitz

Al igual que en su primera serie gráfica, Ein Weberaufstand (“Una revuelta de tejedores”), Käthe Kollwitz vuelve a abordar un acontecimiento histórico en su segundo ciclo, inspirada por el tratado del teólogo e historiador Wilhelm Zimmermann, publicado en 1843, sobre la gran Guerra de los Campesinos alemana del siglo XVI. El hecho de que también los círculos socialdemócratas se refieran a esta lectura pone de manifiesto que la gran Guerra de los Campesinos alemana de 1524/25 no es un pasado lejano para el entorno liberal-socialista de Käthe Kollwitz, sino que tiene actualidad.

La revuelta campesina tenía como objetivo la supresión de las diferencias de clase y la abolición de los servicios feudales. La artista traslada el tema al presente como una representación no definida históricamente del sufrimiento y la opresión, para aludir así a las condiciones de su propia época. En siete escenas, nos guía a través de la histórica Guerra de los Campesinos y, al mismo tiempo, plasma la revuelta contemporánea de la clase obrera.

La estructura narrativa de su ciclo Guerra de los Campesinos es similar a la de su serie Una revuelta de tejedores: tras describir las causas en las láminas uno y dos, la tercera lámina trata sobre la planificación de la revuelta. Las dos siguientes abordan el estallido de la revuelta y las últimas, su fracaso.

Inicialmente, Käthe Kollwitz, probablemente bajo la influencia de su primer viaje a París en 1901, planea el ciclo como litografías en color. Sin embargo, cuando en 1904, por mediación de Max Lehrs, director del Gabinete de Grabados de Dresde, la “Asociación para el Arte Histórico” le encarga la creación del ciclo como regalo anual de la asociación [para sus miembros], decide realizar la serie en forma de aguafuertes. Las siete hojas del ciclo Guerra de los Campesinos son impresionantes testimonios de la innovadora virtuosidad técnica de la artista.

Gracias a las convincentes soluciones pictóricas de las hojas magistralmente impresas, Käthe Kollwitz fue la primera mujer y grafista en recibir el Premio Villa Romana, instituido por Max Klinger, en 1907, incluso antes de completar el ciclo.

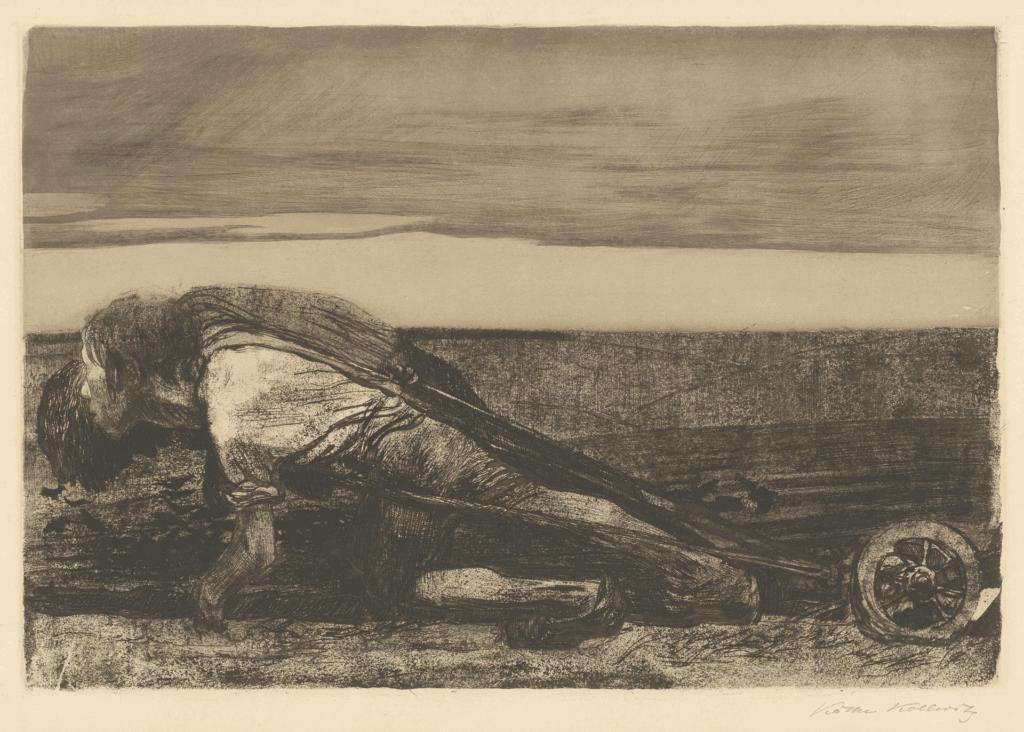

Die Pflüger (“Los labradores”), hoja 1 del ciclo, 1907

Grabado al aguafuerte, punta seca, aguatinta, reserva, esmerilado, mechado y barniz blando

con impresión de papel de transferencia Ziegler, Kn 99 VIII b.

Las dos primeras láminas del ciclo de la Guerra de los Campesinos muestran al espectador la opresión y la falta de derechos que desencadenaron la revuelta histórica.

Käthe Kollwitz ilustra esto con dos campesinos, probablemente padre e hijo, que, a falta de animales de tiro, tuvieron que engancharse ellos mismos al arado.

Los primeros bocetos conservados de esta lámina datan de 1901. A los primeros bocetos conceptuales les siguen dos versiones litográficas en 1901/02 y otra versión grabada alrededor de 1904. Kollwitz no llega a una formulación definitiva hasta el invierno de 1906/07. A lo largo de este largo proceso de creación, la artista desarrolla un lenguaje visual cada vez más abstracto, que se entiende exclusivamente a través del sencillo recurso de la línea: la diagonal plana de los labradores, que apenas se eleva por encima del suelo horizontal, representa la humillación y la opresión. La ausencia de cualquier línea vertical, símbolo de la dignidad que solo el ser humano puede alcanzar al caminar erguido, así como el cielo pesado, refuerzan aún más este significado.

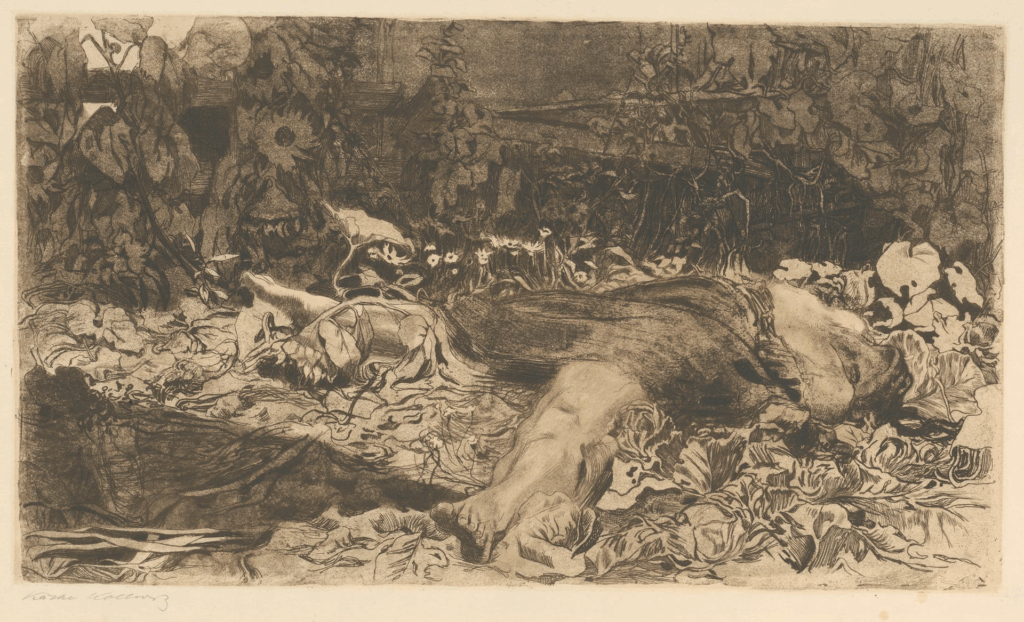

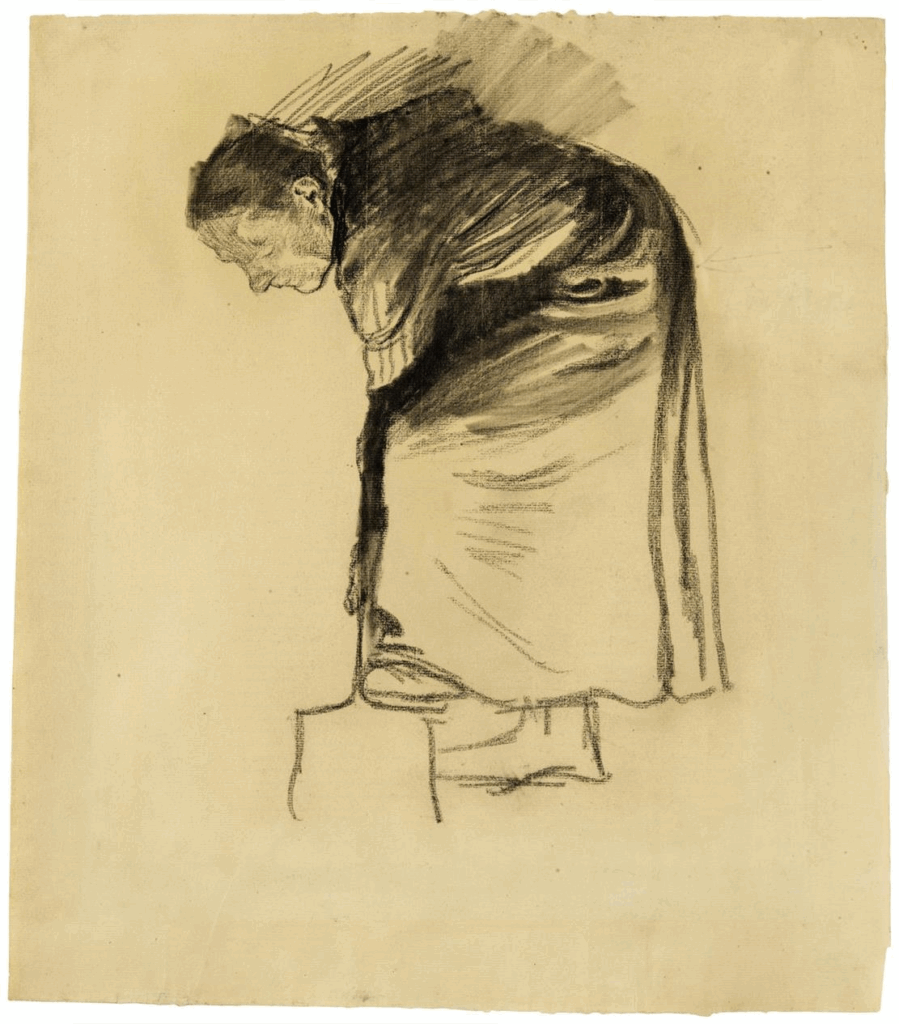

Vergewaltigt (“Violada”), hoja 2 del ciclo, 1907/8.

Grabado al buril, punta seca, esmerilado, reserva y barniz blando

con impresión de tela y papel de transferencia Ziegler, Kn 101 V a.

La segunda estación de la narración pictórica también sirve para, en un crescendo emocional, dejar clara al espectador la necesidad de un cambio en las condiciones. Los campesinos están indefensos y desprotegidos, y por lo tanto a merced de cualquier arbitrariedad. Esto lo ilustra de manera drástica la segunda hoja del ciclo. Muestra a una campesina violada yacente en su jardín devastado. Su pequeña hija mira por encima de la valla del jardín a su madre asesinada. Lo que llama la atención en el tratamiento de este tema, que rara vez se encuentra en las artes plásticas alrededor de 1900, es la representación despiadada de la víctima y la reproducción exacta del jardín. Las plantas pisoteadas simbolizan la vida destruida de la mujer.

Ahora toda la vida se ha detenido. Los señores feudales despojan sin piedad a los campesinos y a sus mujeres de su dignidad humana y dejan tras de sí muerte y destrucción. Esto provoca inevitablemente la indignación del espectador. Es impresionante el hecho de que Käthe Kollwitz, como mujer en el conservador Imperio Alemán, tuviera el valor y la confianza en sí misma para plasmar un motivo de este tipo.

Un boceto de composición temprano, aparecido recientemente, el dibujo NT (443a), trata el tema de forma mucho más narrativa. Delante de la mujer del campesino asesinada están sus dos hijas. La mayor mira al interior de la casa a través de la abertura de una puerta rota y torcida en las bisagras, mientras que la menor se aferra asustada a su hermana y mira horrorizada a su madre.

Al igual que en Die Pflüger (“Los labradores”), Käthe Kollwitz se centra en la figura principal en la versión definitiva y la sitúa en el centro de la representación.

Beim Dengeln (“Afilando”), hoja 3 del ciclo, 1908

Grabado al buril, punta seca, esmerilado, aguatinta y barniz blando

con impresión de papel hecho a mano y papel de transferencia Ziegler, Kn 88 X b.

La tercera hoja aborda la maduración de la decisión de resistir únicamente a través del retrato de una anciana campesina que se ha tomado un descanso mientras afila su guadaña. Al espectador, que se encuentra cara a cara con sus cejas fruncidas amenazadoramente y sus ojos reducidos a dos rendijas debido al estrecho encuadre elegido, se le muestra de forma muy clara que la mujer ansía venganza por las injusticias infligidas a los campesinos. El afilado de la guadaña anuncia la disposición para la lucha.

El proceso de creación de la obra pone de manifiesto una vez más que Käthe Kollwitz se centra en lo esencial. Si bien el primer boceto muestra a la mujer de cuerpo entero, más tarde omite las piernas y finalmente, en un encuadre cuadrado, solo muestra la cabeza, el brazo y el torso de la mujer, así como la hoja de la guadaña.

Bewaffnung in einem Gewölbe (“Armamento en una cripta”), hoja 4 del ciclo, 1906

Grabado en dos colores, con aguafuerte, punta seca, aguatinta, agujas y barniz blando

con impresión de papel de transferencia Ziegler, Kn 96 VI.

La cuarta hoja de la serie muestra los preparativos concretos para la revuelta. Kollwitz ilustra aquí el punto de inflexión en los acontecimientos: del estancamiento en una situación inhumana a la acción con la que se pretende luchar por una vida digna. Esto se hace especialmente evidente mediante el motivo de la escalera de caracol, por la que los campesinos armados se apresuran a salir. Esta imagen evoca involuntariamente la palabra “revolución”, del latín revolutio, que significa “giro”.

La artista ya desarrolló esta idea en la primera fase del diseño, en el invierno de 1901/2. En la versión definitiva, la orientación ahora reflejada de las diagonales, a lo largo de las cuales las personas armadas irrumpen en la imagen, confiere un impulso adicional al movimiento ascendente por razones de psicología perceptiva.

Losbruch (“El estallido”), hoja 5 del ciclo, 1902/3

Grabado al buril, punta seca, aguatinta, reserva, barniz blando

con impresión, de dos telas y papel de transferencia Ziegler, Kn 70 VIII b.

La tormenta estalla, la indignación de los campesinos se desata.

“En aquella época leí La Guerra de los Campesinos, de Zimmermann, donde se hablaba de “Anna la Negra”, una campesina que incitó a los campesinos. Entonces hice la gran lámina con la multitud de campesinos que se rebelaba” (Käthe Kollwitz, Diarios y cartas, 1948)

La afirmación de Käthe Kollwitz se refiere a la “Schwarze Hofmännin”, una de las pocas figuras femeninas históricamente documentadas de la Guerra de los Campesinos, que bendijo y animó a los campesinos antes del asalto a Weinsberg. Al representar a la Schwarze Hofmännin de espaldas en Losbruch (“Estallido”), ofrece al espectador la posibilidad de identificarse con ella.

El primer estudio de composición conocido muestra que, bajo la influencia de su estancia en París, la artista también había planeado originalmente esta obra como una litografía en color.

La propia Käthe Kollwitz describe la obra Losbruch en una carta de marzo de 1903 como su “mejor trabajo” hasta ese momento. A finales de 1902 expone el grabado, la primera obra terminada de la Guerra de los Campesinos, en la Secesión de Berlín.

Schlachtfeld (“Campo de batalla”), hoja 6 del ciclo, 1907

Grabado al buril, punta seca, aguatinta, esmerilado, barniz blando

con impresión de papel verjurado de algodón y papel de transferencia Ziegler,

impreso en verde y negro, Kn 100 X b.

Tras la tormenta de indignación, la revuelta es sofocada: se llora a los muertos en el campo de batalla. Al igual que en el ciclo de los tejedores, en el ciclo de la Guerra de los Campesinos se omiten las acciones bélicas propiamente dichas y los adversarios permanecen invisibles.

En 1903, antes incluso de que la Asociación para el Arte Histórico le encargara la obra, Kollwitz comienza a esbozar los primeros bocetos para esta estación de la narración pictórica. Como última hoja planeada de la serie, esta representación tiene un carácter conclusivo: aquí se pretende mostrar al espectador, por así decirlo, la moraleja de la historia.

En un primer momento, la artista formula una escena totalmente narrativa en la que “Anna la Negra” entierra por la noche a su hijo, muerto en combate, en el campo de batalla. Probablemente no fue hasta finales de 1906 cuando se acercó gradualmente a la versión definitiva. En ella se plasma el momento en que la madre encuentra a su hijo caído entre los innumerables cadáveres a la luz de su linterna.

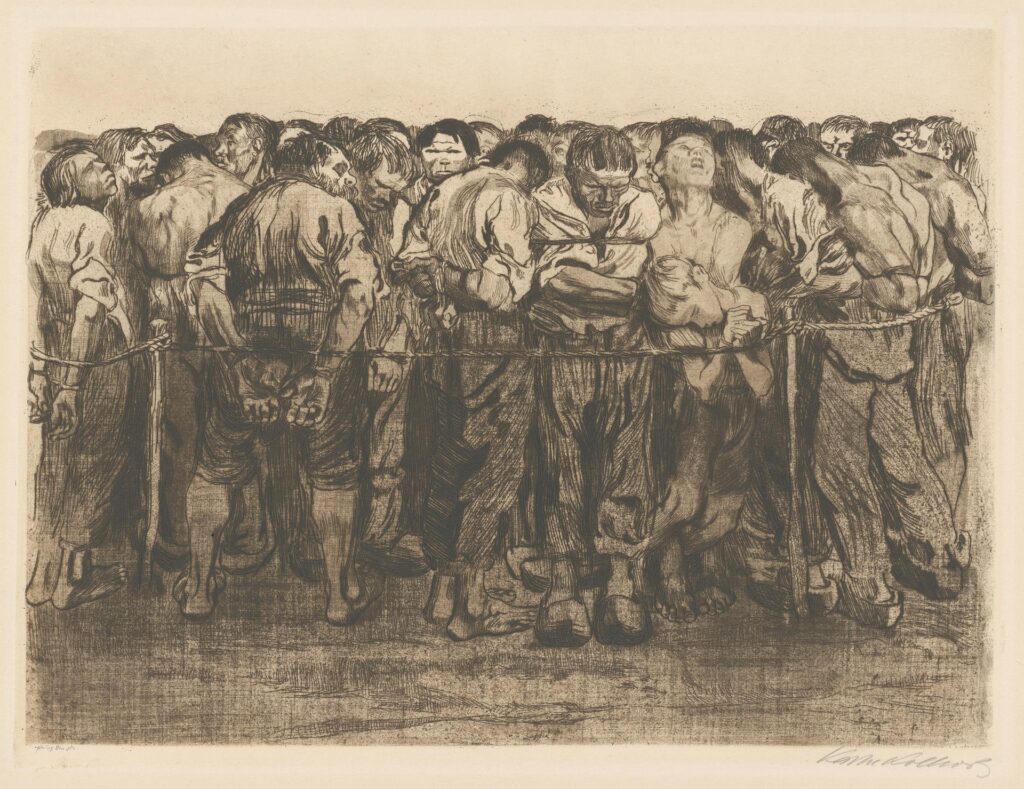

Die Gefangenen (“Los prisioneros”), hoja 7 del ciclo, 1908

Grabado al buril, punta seca, esmeril, barniz blando

con impresión de tela y papel de transferencia Ziegler, Kn 102 IX a.

Este último motivo del ciclo no estaba previsto desde el principio. La artista quería terminar la narración pictórica con el duelo por los muertos. Sin embargo, Kollwitz finalmente se decide por la imagen de los campesinos supervivientes, aunque cautivos, como lámina final. Al parecer, quiere dejar claro que aún no todo ha terminado y que, en cualquier momento, podría estallar una nueva revuelta; eso es lo que parecen sugerir esos ojos que miran fijamente al espectador, ligeramente a la izquierda del eje central, desde la segunda fila, bajo unas cejas sombrías.

Tanto la hoja 6 como la hoja 7 de la serie de grabados Guerra de los Campesinos contienen elementos pictóricos de la hoja final simbolista originalmente prevista para Una revuelta de tejedores (“Sangras por muchas heridas, oh pueblo”): así, también vemos allí prisioneros –figuras femeninas encadenadas– y encontramos, como en Schlachtfeld (“Campo de batalla”), una figura inclinada que extiende la mano a tientas hacia un muerto. De este modo, queda claro que también en el ciclo Bauernkrieg, aunque distribuida en dos hojas, se extrae una conclusión de los acontecimientos. La artista quiere transmitir un mensaje similar: parece querer decirnos que hay que velar por la justicia social si se quiere evitar un nuevo «estallido» de violencia.