¡Nuestro Corsario Rojo se ha ido –literalmente– al carajo! Y no es que alguien lo haya mandado allí. Ya se sabe que nuestro pirata rebelde no tiene el talante de alguien que se deje mandar. La decisión la ha tomado solo, luego de reflexionar sobre lo que no lograba otear del todo con su ojo bueno desde la cubierta del navío, cuando su grumete italiano gritó desde la cofa “Terra in vista!”.

¿Es o no es una isla? Duda el capitán de atuendos colorados en el carajo, mientras el crujir de viejas maderas acompasa sus cavilaciones. Parpadea. Se restriega los ojos. Aguza la mirada. Frunce el ceño. Con escepticismo se pregunta: ¿no será acaso otra fata Morgana, como dicen los marineros del sur de Italia? En el historial náutico del Corsario Rojo se registra, antaño, una ilusión óptica de ese tipo en el estrecho de Mesina, allí donde Calabria y Sicilia se miran sin tocarse para que el mar Jónico y el Tirreno puedan abrazarse. Persiguiéndola, casi pierde la vida –como Ulises en la Odisea– entre las fauces de Escila y Caribdis. Su experiencia de viejo filibustero lo pone en alerta. Sospecha de un espejismo. Y de repente, como inspirado por el espesor de la bruma salobre, hace memoria.

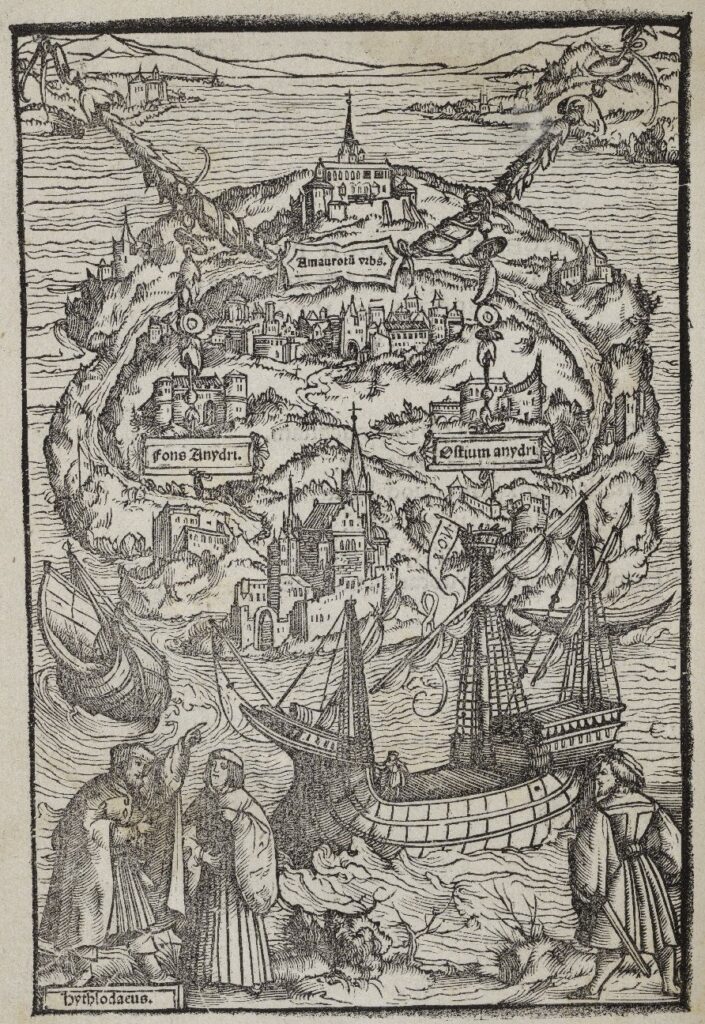

Entonces, decide bajar de su atalaya a consultar un viejo volumen en latín escrito por un humanista inglés del Renacimiento que se hacía llamar Thomas Morus, impreso en Flandes, allá por 1516, con magníficas ilustraciones de un tal Ambrosius Holbein, cuyo título reza: Libellus vere aureus, nec minus salutaris quam festivus, de optimo reipublicae statu, deque nova insula Vtopia. Luego revisa sus cartas náuticas, como también el mapamundi invertido, y vuelve al libro. Esa elevada prominencia que avista en el horizonte no puede ser otra cosa que las altas murallas y las torres de Amaurota, construida sobre la falda de un monte. ¡La fabulosa isla Utopía de Rafael Hitlodeo y Tomás Moro!

Trepa de nuevo al palo mayor y se calza otra vez el catalejo en el ojo bueno, y lo que divisa ahora es una pequeña barca que se acerca por la proa a babor. Desciende presto por la jarcia y espera que llegue con un gesto que irradia hospitalidad, junto a sus compañeros. El austro, el viento del sur, les regala un tufo a puerto viejo y redes sin lavar. Se trata, claro está, de pescadores que, luego de intentar inútilmente presentarse en una lengua desconocida, les obsequian un gran pescado en señal de bienvenida. Al Corsario Rojo le basta con escuchar la palabra “Anhidro” para entender que intentan explicarle que vienen del río homónimo. Recuerda que, a orillas del Anhidro, aguas arriba, se yergue el puerto de Amaurota, capital de la legendaria república insular. El Anhidro es navegable y desemboca en el océano. Los pescadores utópicos lo descienden y remontan todo el año para ir y venir del mar.

Tras despedir a los visitantes y embargado por una gran emoción, el Corsario Rojo anuncia sus descubrimientos a la cofradía libertaria del navío, que en asamblea decide –luego de haber almorzado y recuperado energías– poner proa en dirección a la isla Utopía, a la que nunca habían sentido tan cercana, por más que siempre la imaginaron en algún lugar del ponto infinito, allende el deseo, pero más acá de lo imposible.

Mucho ron corrió de mano en mano entre los tripulantes bucaneros para celebrar la buena nueva: el octavo viaje –uno más que los siete de Simbad el Marino– no había sido en vano. El cocinero del Corsario Rojo, al cortar el pescado para el festín pantagruélico, un gigantesco y suculento atún de aleta azul, encontró en su estómago una pequeña botella con un manuscrito, cuyo contenido queremos compartir con ustedes, y al que le añadimos una de las ilustraciones que Holbein realizó en grabado, con su precisión germana, para la primera edición del libro de Moro, donde se aprecia la nova insula Utopia en todo su esplendor, la capital Amaurota y otras urbes, el río Anhidro y el barco a bordo del cual llegó hasta allí el navegante Hitlodeo, hace más de quinientos años.

SECCIÓN BITÁCORA DE DERROTAS

A primera vista, la técnica aparece como un inmenso arsenal de instrumentos, herramientas, medios de trabajo y maquinarias, pero también de procedimientos y gestos, de conocimientos acumulados que modulan la relación de los seres humanos con la naturaleza, sus movimientos y sus pausas, sus ires y venires, sus actos en conjunto. La técnica engloba el campo de lo instrumental y lo procedimental. No sólo se habla de objetos, sino también de conocimientos prácticos, de métodos para regular la acción con el mundo material, con el entorno que se niega a ser transformado. “No lo que se hace –apunta Marx–, sino cómo, con qué medios de trabajo se hace, es lo que diferencia a las épocas económicas”. La técnica define tanto el horizonte objetual, lo que comúnmente denominamos tecnología, como el saber práctico, el actuar organizado y regulado por el hábito: lo propiamente técnico.

La técnica y los elementos que la componen, considerados según el proceso inmediato de producción y consumo, aparecen como medios para adecuar la naturaleza a las necesidades más urgentes. El cuerpo humano y sus órganos vitales, las capacidades físicas de los sujetos, el entorno natural y comunitario, las herramientas, los utensilios, las facultades comunicativas se presentan como instrumentos para el mantenimiento y la continuación de la vida. La fuerza o la debilidad de un sujeto anuncian hasta qué punto es apto o no para realizar determinado trabajo, hasta qué punto sus capacidades devienen medios útiles para la praxis; los accidentes y las características de su entorno natural pueden facilitar o dificultar sus búsquedas, ampliar u obstaculizar sus planes productivos, etc. El mismo cuerpo aparece, desde este horizonte, como un medio de procreación, y los órganos sexuales, como instrumentos para la generación de nuevos miembros de la sociedad. El lenguaje y la conciencia son medios para establecer la comunicación y cooperar, lo cual, a su vez, es un medio para resolver tareas urgentes imposibles de asumir por un solo sujeto. En resumen, tanto las condiciones naturales como las condiciones sociales con las que se encuentran los sujetos al nacer –o, como las denomina Marx, las condiciones inorgánicas de la vida (la facticidad de la que habla Sartre, siguiendo en este punto a Heidegger)– son, para los sujetos sociales que las heredan, un conjunto más o menos ordenado de cosas, prácticas y conocimientos que les sirven de marco para adecuar el entorno material a sus necesidades y reproducir su vida. Se trata, por supuesto, de una relación limitada y precaria con la naturaleza y los seres humanos. Limitada, porque si bien no es instintiva o animal, ya que implica la conciencia, esto es, la capacidad de posicionarse frente al entorno y los otros de determinada manera (el desarrollo de una conciencia natural y gregaria), se ve siempre apremiada por la necesidad.

Carlos Herrera de la Fuente, “La noción de técnica en Marx”

¿Es real el presunto «anarcocapitalismo de largo plazo» que dice propugnar Milei? ¿O sólo se trata de un minarquismo sobreactuado? Es difícil responder esta pregunta… No parece imposible que Milei sea sincero cuando dice que quiere destruir el Estado desde adentro, como un topo, porque él no sería –en su opinión– otra “rata de la casta” más. Pero el meollo de la cuestión no es lo que él desea hacer, sino lo que puede hacer efectivamente o, dicho de otro modo, lo que le dejan hacer finalmente, más allá de toda la batería de recortes, desregulaciones y privatizaciones de la receta ortodoxa neoliberal concretados en la etapa inicial de shock o «motosierra». El establishment económico, el estamento castrense, la corporación policial y el aparato judicial bien pueden tolerar (e incluso apetecer) un Estado drásticamente achicado, reducido, minimizado en áreas «populistas» o «woke» cómo legislación laboral, sistema previsional, asistencia social, salud, educación, cultura, medio ambiente, derechos humanos, género, pueblos originarios, etc. Pero de ningún modo pueden querer o avalar de veras, en serio, la abolición del Estado in totum, porque eso iría en contra de sus propios intereses, en contra su «instinto de conservación», ya sea porque gozan de empleos públicos (los militares, por ejemplo) o ya sea porque necesitan (nos referimos aquí a los empresarios) que el Estado cumpla con ciertas funciones básicas como garantizar el orden público, prevenir y castigar los delitos contra la propiedad privada, dirimir disputas contractuales, defender las fronteras de un ataque exterior o realizar determinadas inversiones y obras en infraestructura que no resultan rentables para el sector privado. Todas las sociedades estratificadas, basadas en la explotación, necesitan al Estado como gestor de los intereses de la clase dominante y, en último término, como garante o reproductor del statu quo (incluso, a veces, en sentido contrario a las ambiciones desmesuradas o la visión cortoplacista de una clase dominante cegada por su codicia, mezquindad y soberbia). Todas, incluyendo las sociedades capitalistas. Es probable que Milei no sea consciente de esto, de cuán quimérico es su «anarcocapitalismo». Pero las «fuerzas vivas» (la banca, la Sociedad Rural, la UIA, los colosos del complejo minero-energético) lo tienen muy claro. Por ahora, siguen apostando por la motosierra de Milei, su política de flexibilización laboral y su mano dura. Pero si el despeinado en algún momento decidiera ir más allá del minarquismo, con toda seguridad el establishment le parará el carro, y no precisamente “por el bien de la patria”, sino por la pedestre sensatez del egoísmo. La trayectoria concreta de la gobernanza neoliberal de Milei no puede reducirse a las intenciones doctrinarias y los proyectos programáticos del presidente. Es también, y sobre todo, el resultado de límites y presiones de carácter estructural.

Federico Mare, “Protesta y represión, memoria y negación. Pensar subversivamente Mileilandia”

La cuestión del Estado fue y sigue siendo una piedra de toque de los proyectos revolucionarios y, en alguna medida, del pensamiento y la práctica de la izquierda en un sentido amplio, incluyendo al autodenominado progresismo.

En una época en que las extremas derechas apelan a la “batalla cultural” y que se presentan como “libertarias” y anti-Estado, no está de más reflexionar sobre algunas cuestiones, en parte porque el estudio del pensamiento de Engels y Marx no merece emprenderse con un abordaje arqueológico sino de viva actualidad. No voy a entrar en el análisis de esas tendencias que, de manera paradójica, necesitan apoderarse del aparato del Estado para imponer sus orientaciones. Me interesa el campo de las izquierdas actuales cuando acceden al gobierno. Es posible que haya excesiva referencia al Uruguay, pero la izquierda uruguaya se inserta tan tenazmente en las orientaciones globales, desprendiéndose de sus peculiaridades y de su propia historia, que la aldea puede reflejar al mundo.

Nos preguntamos sobre tendencias y orientaciones en la práctica y la teoría políticas del progresismo. ¿Se incrementa o disminuye el poder, la gravitación y el tamaño de la máquina burocrático-represiva del Estado? ¿Se crean nuevas vías de participación e iniciativa de los ciudadanos y/o las organizaciones sociales en las decisiones políticas o persiste la separación, casi divorcio, del Estado con la sociedad? ¿Menguan o no las prerrogativas, prebendas y remuneraciones de los gobernantes y la burocracia? ¿Crece o disminuye el peso parasitario –el término es de Marx y Engels– del Estado? Y podríamos seguir. Y, lo más importante, ¿se reconoce el carácter de clase del Estado, más allá de los sectores o partidos que ocasionalmente desempeñen el gobierno?

El reiterativo recurso a la fórmula de las “políticas de Estado”, al “interés nacional” o al “diálogo nacional”, la fe inconmovible en “la justicia” es decir, en el sistema judicial, el enfoque centrado en la “agenda de derechos” y la “diversidad” y una visión sociológica que distingue entre “los vulnerables” y el resto de la sociedad como conjunto indiferenciado, así como las invocaciones a lo que hace bien o mal a la democracia, parecerían demostrar lo contrario. Sin contar que esta última consideración implica una reificación de la democracia, mirada como un cuerpo o un ser al que hay que mantener saludable. Un dios mortal, como el Leviatán hobbesiano o un organismo, como en Hegel, para quien el Estado es un sujeto que obra y piensa, “sabe lo que quiere”.

M. Luisa Battegazzore, “Friedrich Engels y el Estado, ese trasto viejo”

Entre 2020 y 2023, la humanidad se enfrentó a un desafío sanitario complejo en el que se entremezclaron aspectos económicos, políticos, mediáticos y geoestratégicos. La gestión de la pandemia fue un asunto poliédrico cuyas repercusiones, a todos los niveles, fueron enormes: desde la reducción de la esperanza de vida al aumento de la pobreza extrema, o la enorme transferencia de recursos de las clases bajas y medias a las clases altas. La magnitud de su impacto es un aliciente formidable para destacar la importancia de evaluarla y comprender mejor todos sus aspectos. Sin embargo, lejos de generar múltiples puntos de vista respecto a la complejidad del asunto, la valoración de la gestión de la pandemia se redujo prácticamente a un único eje con dos posiciones enfrentadas: la de quienes consideraron que fue un ejemplo excelso de los avances científicos y una muestra de solidaridad ciudadana, por un lado; y la de aquellos que la interpretaron como un conjunto de manipulaciones, mentiras y abusos por parte de las distintas administraciones públicas. En otro lugar hemos ofrecido nuestra propia explicación de lo ocurrido, en claves que se alejan de todas las miradas simplistas, ya sean los discursos oficiales o las narrativas conspirativas o negacionistas. Aquí diremos simplemente que las escasas iniciativas de diálogo académico durante la pandemia, aun siendo muy positivas, no tuvieron el alcance esperado. Hubo cuestiones científicamente controvertidas que gobiernos y medios presentaron como basadas en un consenso médico que en realidad no existía, como el confinamiento estricto de niños y no de perros (en España), la obligación de llevar mascarillas en exteriores, la vacunación de niños sanos después de que la mayoría hubieran pasado la enfermedad, o la implantación del pasaporte Covid cuando ya se sabía que las vacunas no evitaban el contagio ni los vacunados dejaban de contagiar.

Una pandemia es un acontecimiento complejo que no atañe sólo a la atención clínica de los enfermos. También implica a la gestión sanitaria en su conjunto: aspectos políticos, económicos, sociales, geoestratégicos, comunicativos, etcétera. Cada uno de estos diferentes ámbitos tiene su propio cuerpo de conocimientos, su lenguaje, sus hábitos y sus dinámicas internas, sus expertos… los que habitualmente funcionan de forma bastante compartimentada. La ultraespecialización y la compartimentación del saber en silos reduce los marcos interpretativos a lo ya conocido. En la realidad, en cambio, los fenómenos se entremezclan, resultando difícil para la población general e incluso para los profesionales sanitarios, hacerse una imagen amplia y coherente de todos los matices e implicaciones que confluyen. Los profesionales sanitarios, por lo demás, en general tienen poca cultura de participación y poco conocimiento de las dinámicas grupales, y mucho menos de cuestiones geopolíticas y geoestratégicas que, siendo muy relevantes, suelen quedar fuera del foco. Toda esta complejidad permite múltiples posibilidades interpretativas, pero no todos los actores sociales tienen el mismo poder para que sus interpretaciones tengan eco en la sociedad.

Lucía Caisso, José R. Loayssa, Alberto Pardos y Ariel Petruccelli, “A cinco años del inicio de la pandemia: un debate pendiente”

Boa continuação es una expresión informal y muy propia de estos lares. Tú puedes estar a media mañana trabajando, entra alguien, pregunta algo puntual y te saluda, y te dice que continues bien tu jornada. Tú agradeces, y sigues en tus cosas, en tus labores. Entonces, esto de continuación y de continuar me hace pensar en que somos un poco eso como personas. En El lector común, Virginia Wolf tiene esa misma idea con respecto a la obra literaria que vamos escribiendo entre todos de modo más o menos inconsciente, pero que de hecho existe. (…)

Y en esa continuidad, las personas, los lugares y las cosas cobran vida real en nosotros, y puedes ir sobreponiendo experiencias solo con ayuda de tu memoria interna escrita con los años y fruto de tus propias percepciones con la Vida. Esto puede sonar muy poético, pero más que poético diría que es sensible, algo mucho más común y cotidiano de lo que pretendidamente se habla cuando hablamos de poesía como algo que es difícil y para personas dotadas de un don especial. (…)

Y así, las personas, los lugares y las cosas que vamos conociendo son rostros, pero no son solo rostros, son gestos, es una sonrisa, es una mirada, una detención… los lugares no son una foto tomada a la rápida para Facebook, esa calle de esa ciudad, ese boliche, ese mostrador, ese olor negocio de casa. Son cosas que significan y no se botan, pues como cosas son compañeras también, muy a pesar de ellas y, aunque no se den cuenta de nosotros, son adorables por su historia concreta con nuestras manos, con nuestra práctica.

Y todo lo anterior viene a sernos compañía en un viaje donde nunca sabes que estará todo bien, pues viajar es correr riesgos y aventurarse implica la aventura de correrlos. Y allí entonces están las personas, los lugares y las cosas que son nombrados con palabras a las que amamos y muchas veces despiertan en nosotros motivos de curiosidad por el simple hecho de llamarse así y haberte hecho compañía en otros tiempos, también.

(…) ¿Como no hablar de una continuación? ¿Cómo no hacer ninguna alusión a los cruces que vamos generando cuando hacemos un viaje? A los cruces y a cómo las personas que conoces se van sintiendo interpeladas por tu historia, y luego también se sienten parte de ella. Y es así, simplemente. Creo que es así por el cariño, por esos lazos invisibles que la razón calculista no entiende, por mensajes que leemos que van en sintonía con nuestras experiencias.

Así las cosas, fue que conocí a algunas personas en estos años. Pero hoy solo me gustaría compartir algo sobre Pessoa y las personas en Portugal. Parto hablando de su Mensagem y una amiga argentina de visita hace poco. Es mi continuación, solo una forma de continuar, con todo.

Sara Oportus, “Coímbra siempre abril. A 51 años de la Revolución de los Claveles”

SECCIÓN MAR DE LOS SARGAZOS

El 21 de junio de 1940, el mismo día en que cumplía 35 años de edad, Jean-Paul Sartre –junto con sus compañeros– fue apresado por el ejército alemán, luego de haber participado durante un poco más de nueve meses en la Drôle de guerre (la “guerra falsa”), en una unidad de sondeo meteorológico de las fuerzas armadas francesas en la región fronteriza de Alsacia-Lorena. En agosto del mismo año fue enviado al campo de prisioneros Stalag XII D en Tréveris, Alemania, donde permaneció hasta mediados de marzo de 1941. Durante esos nueve meses que estuvo en cautiverio, el existencialista francés leyó y escribió mucho, se hizo amigo de un par de curas –los otros «intelectuales» del campo–, con uno de los cuales abordó la lectura comentada de Sein und Zeit de Heidegger, e incluso se vio obligado a dirimir una discusión sobre la “Inmaculada Concepción” entre ellos. ¡Sí, el filósofo ateo zanjando disputas teológicas! Pero uno de los proyectos más interesantes que llevó a cabo fue la redacción, dirección y puesta en escena –incluso interpretó un papel– de una obra de teatro, más exactamente un “misterio” sobre la Navidad, en el cual, haciendo uso de símbolos y analogías, pero también recurriendo al humor y los anacronismos, y mediante la excusa temática de la ocupación de la Palestina histórica por los romanos, hablaba de la Francia bajo el yugo nazi. Sartre se proponía levantar la moral del campo, despertar el interés y la esperanza en una futura liberación, y hablar a sus compañeros de cautiverio de “sus preocupaciones de prisioneros” con el instrumental teórico existencialista que estaba empezando a forjar.

De la apología de la resistencia plasmada en Barioná o el hijo del trueno “los alemanes no entendieron nada”, como tampoco entenderían nada los censores de la Francia ocupada que autorizarán la representación de Las moscas en 1943. En aquella, su primera obra dramática, Sartre descubrió el poder colectivo del teatro para unir a un grupo humano en torno a una experiencia crítica y desmitificante, mediante la escenificación de personajes que se ven obligados a actuar y comprometerse en “situaciones-límite”, aquellas que ponen en juego la “totalidad del hombre” y le hacen descubrir su libertad en estrecho vínculo con la responsabilidad.

Nicolás Torre Giménez, “Barioná, pequeño misterio ateo”

Renata Viganò fue enfermera, militante comunista y escritora. Su figura emerge con fuerza en los años de la Resistencia italiana, cuando, entre los campos y valles del delta del Po, cruzaba puestos de control con mensajes ocultos, armas camufladas bajo los alimentos y palabras que no podían esperar. Allí donde escaseaban las medicinas, creaba hospitales clandestinos; allí donde el miedo acallaba las voces, escribía poemas que también eran manifiestos.

Su obra más conocida, L’Agnese va a morire [Agnese va a la muerte], publicada en 1949 por la editorial Einaudi a instancias de Natalia Ginzburg –otra voz imprescindible de la literatura italiana–, es un caso singular dentro de la narrativa neorrealista: escrita por una mujer, protagonizada por una mujer y editada por una mujer. Agnese, su heroína silenciosa, encarna una ética de la acción que no necesita discursos. Décadas más tarde, en 1976, la historia fue llevada al cine, en una versión que se aleja del neorrealismo estricto, pero que contribuye a mantener viva la figura de Agnese en el imaginario colectivo.

Viganò escribió para los periódicos de izquierda, para las revistas de mujeres, para las infancias. Su palabra se multiplicó en columnas, cuentos y poemas que tejían comunidad. En un país en reconstrucción, ella insistía en nombrar a quienes quedaban al margen: las trabajadoras, las madres solas, los hijos de la guerra. Su voz persiste como tejido vivo entre literatura y política, entre memoria y presente; una voz que aún hoy interpela, nombra y abraza.

Laura Martín Osorio, “Una voz partisana: Renata Viganò, escritura y militancia antifascista”

El presente trabajo pretende examinar el papel de la mujer dentro de la novela de aventuras en la Europa del siglo XIX, partiendo en primer lugar de los orígenes de esta, basada en el poema épico y caballeresco. Una vez circunscritas las características esenciales de la novela de aventuras, nos centraremos en un autor italiano: Emilio Salgari, máximo exponente de la novela de aventuras en Italia y padre de numerosos personajes femeninos que han pasado a la historia.

La división en partes constará de una introducción sobre los orígenes del romance en Europa, las diferencias con la novela y la evolución de la novela de aventuras hasta la época analizada, el siglo XIX. El siguiente apartado se centrará ya en Emilio Salgari, examinando cuatro obras de este autor donde aparecen heroínas interesantes: La favorita del Mahdi, La capitana del Yucatán, La heroína de Port Arthur y, por último, El capitán Tormenta. El segmento final se dedicará, pues, a las conclusiones sobre el papel de la mujer en los espacios de aventura, fuera por tanto de la sociedad «civilizada», y a la relación entre la feminidad y la modalidad novelística.

El objetivo de este artículo es determinar cómo se percibe la feminidad en el romance de aventuras y las características del rol femenino dentro de este género literario.

Anna Bruna Rossi, “La aventura en femenino. Salgari y el romance decimonónico”

SECCIÓN AL ABORDAJE

Pero, volviendo a la memoria, esta también es fundamental para un desarrollo realmente democrático de las sociedades. Y aquí vemos otra de las paradojas de muchos progresistas que, al tiempo que señalan la necesidad de desarrollar la memoria histórica para que nunca más sucedan determinados hechos, suelen criticar a las corrientes pedagógicas que consideran que el desarrollo de la memoria en la enseñanza es fundamental. Pero la memoria colectiva de un pueblo no es posible que se mantenga y desarrolle si no hay una gran cantidad de individuos que preserven en su memoria ese conocimiento histórico. No somos una suma de individuos, el todo es mayor que las partes, porque el todo que llamamos sociedad está formado por los individuos y sus relaciones entre sí y con la naturaleza, pero sin la memoria individual no es posible la memoria colectiva.

La memoria es fundamental en la transmisión de un patrimonio cultural que la humanidad ha creado en decenas de miles de años, que ningún individuo podrá crear por sí mismo. Sin memoria, difícilmente se podrá realizar esa tarea prometeica y potencialmente liberadora que constituye transmitir ese rico acervo y socializarlo con las nuevas generaciones. El ataque contra la memoria es una parte fundamental de lo que podríamos llamar la privatización del conocimiento: se busca que las instituciones públicas de enseñanza transmitan poco conocimiento (desvirtuándose así su función esencial), y que la mayor parte del conocimiento esté reservado a unos pocos. Todo eso responde también a la dinámica misma del capitalismo, que necesita muchos trabajadores con conocimientos muy básicos y unos pocos muy calificados, aunque en esos pocos muy calificados nos enfrentamos con otro problema que es la “barbarie del especialismo” de la que hablaba Ortega y Gasset, una tendencia de carácter marcadamente alienante porque es hostil al desarrollo de la cultura general. El ser humano es concebido como un mero apéndice condenado a servir a la máquina, para que el proceso de valorización del valor siga funcionando.

Alexis Capobianco Vieyto, “Educación, izquierda y posmodernidad” (entrevista)

Se trata de un libro [Ecomunismo, de Ariel Petruccelli] que no hace ningún tipo de concesión al sentido común del ecologismo más ramplón, al mismo tiempo que no le teme a la “corrección política” de una conciencia fetichizada de la naturaleza: “La naturaleza no es el paraíso. Seguramente es una madre, pero una madre bastante sádica, todo hay que decirlo, como es conocimiento arcaico de la especie”. No hay algo así como un espacio inmaculado y primigenio, una suerte de paraíso perdido en el movimiento disolvente de la modernidad capitalista. La naturaleza, tal como la conocemos, es una invención de los tiempos modernos. No porque se piense a través de esquemas binarios, cosa antidialéctica si las hay, sino porque se trata de una unidad orgánica entre la sociedad y a naturaleza, en un punto indisociables. La naturaleza es ya una naturaleza para las sociedades, de la misma manera que las sociedades no pueden asegurar su reproducción social sin su naturaleza. El mundo puede seguir existiendo, y seguramente lo hará, una vez que se extinga la especie humana. Si el hombre introduce perturbaciones excesivamente importantes en la biosfera, es siempre el juego imperturbable de las leyes de la naturaleza lo que hará que la Tierra sea inhabitable para el hombre. La naturaleza ligada al planeta Tierra seguirá existiendo. Tiene millones de años y la inmensidad del cosmos para empezar de nuevo. En este sentido, la naturaleza es invencible. La condición humana, incluso en su dimensión biológica, es frágil. Extinciones masivas de especies ya ocurrieron, más no del planeta Tierra.

Santiago Díaz, “Acerca de Ecomunismo. Defender la vida: destruir el sistema” (reseña bibliográfica)