Ilustración original de Andrés Casciani

El presente ensayo de nuestro compañero argentino Federico Mare es una versión actualizada, corregida y aumentada del que publicara en la revista Kilómetro Cero de Mendoza, bajo el título “El problema de la historicidad en Pedro Páramo”, el 19 de septiembre de 2021.

Traté de buscar la colaboración del lector sugiriéndole

algunos hechos para que él los complementara.

Las sugerencias están bien marcadas,

al igual que los silencios: esos los dejé también allí,

al alcance del lector, y él puede llenarlos

con las voces que mejor le convengan.

Juan Rulfo

Pedro Páramo no es una novela histórica1. Es una novela de realismo mágico –la categoría me sigue pareciendo pertinente grosso modo, aunque el autor y muchos de sus comentaristas renegaran de ella– ambientada en el pasado. Ese pasado es el del México rural que precede a la Revolución y las guerras cristeras, que asiste a ellas y que las sucede. No todo México, en rigor de verdad, sino el México del oeste, el Occidente. Hablamos de la región situada al poniente del DF, comprendida por los estados de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán de Ocampo, todos lindantes con el Pacífico. Es la misma región donde transcurren casi todos los cuentos de El llano en llamas, su otro libro de gran enjundia literaria, cuyo arco de temporalidad histórica es muy similar al de Pedro Páramo, con la diferencia de que excluye el período más antiguo, la época porfirista.

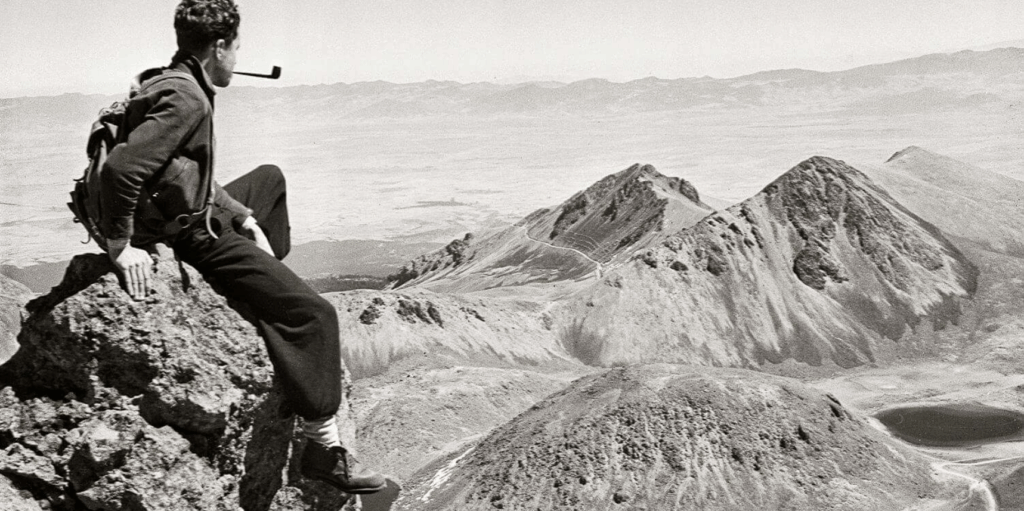

Permítaseme una digresión geográfica, tan pronto: la narrativa de Juan Rulfo, realista a la vez que poética, está saturada de referencias espaciales al Occidente mexicano: la ruralidad profunda de Colima en Pedro Páramo, la naturaleza agreste de su Jalisco natal en El llano en llamas… Su literatura es profundamente telúrica. Lo mismo cabe decir de sus fotografías en blanco y negro. Aunque no se sepa tanto, Rulfo fue también un eximio y prolífico fotógrafo de viajes. Capturó innumerables paisajes y retratos con su cámara Rolleiflex, a lo largo y ancho de México. Estas fotografías datan de mediados del siglo pasado, sus años dorados de senderista y montañista. El hombre con una pipa, sentado en la cúspide de un cerro, es el propio Rulfo (ver arriba). Se trata de un autorretrato de 1940, hecho en el Nevado de Toluca, un volcán de casi 4.700 metros s. n. m. enclavado en el Eje Volcánico Transversal.

Lo dicho me da pie para otro excursus, en este caso etnográfico: Rulfo fue un hombre de gran afición por el folclore mexicano y la antropología cultural. Durante más de dos decenios, trabajó en el Instituto Nacional Indigenista (INI) como investigador, recopilador y editor. Se encargó de publicar cerca de setenta volúmenes, en los que se documentaba la cultura material e inmaterial de los pueblos originarios de México, desde sus prácticas económicas hasta sus tradiciones orales, desde sus costumbres e instituciones comunitarias hasta su cosmovisión ancestral. Este sólido bagaje de conocimientos antropológicos acerca del México profundo, que incluía también –desde luego– la ruralidad criolla y mestiza, con sus frondosas hibridaciones culturales e intrincados sincretismos religiosos, es algo muy palpable en su narrativa ficcional. En la literatura de Rulfo, la etnografía resulta no menos esencial que la geografía. Lo humano y lo natural forman un todo de extraordinaria potencia estética. No se trata de decorados ni yuxtaposiciones, sino de una auténtica síntesis que llega hasta lo más hondo del «genoma» mexicano, si se me permite esta metáfora. Rulfo logra una sinergia formidable entre lo telúrico y lo antrópico, de una exquisita belleza e insoldable pregnancia. La tierra y su gente, la gente y su tierra. Sería simplista ver en Rulfo un exponente literario del determinismo geográfico, pero también sería necio ver en él un adalid del libre albedrío en clave culturalista. El posibilismo de un Vidal de la Blache parece expresar mejor su concepción de la dialéctica entre naturaleza y sociedad. La geografía no es omnipotente como creía Ratzel, pero condiciona –impone límites y presiones– al ser humano, quien a su vez, con sus acciones, impacta y modifica fuertemente al medio ambiente, de modo cada vez mayor y más alarmante con el capitalismo (esta última aseveración corre por mi cuenta).

* * *

Pero retomemos el hilo de nuestra disquisición rulfiana, que atañe a la historia y no a la geografía. El pasado que sirve de diégesis o ambientación a Pedro Páramo no es un pasado remoto, perdido en el tiempo y el espacio: Rulfo era mexicano, oriundo del Occidente (aunque no de Colima, sino del vecino Jalisco). Escribió la novela promediando la década del cincuenta; la publicó en 1955. Nació en 1917, cuando la Revolución Mexicana declinaba. La primera Cristiada –la mayor y más cruenta– estalló en 1926, cuando aún era niño y presidía la república Plutarco Elías Calles; la segunda ocurrió en 1934, cuando tenía diecisiete años y principiaba el sexenio cardenista.

Su historia familiar, con múltiples tribulaciones y traumas (muertes violentas, desplazamientos forzosos, expropiaciones agrarias), está signada por esos procesos históricos, principalmente por la gran rebelión cristera contra el gobierno laicista de Calles en los años veinte, particularmente feroz en el oeste del país. Su parentela era acomodada, de hacendados y profesionales, con abuelos ricos e influyentes. El padre del futuro escritor –igual que dos tíos paternos– fue uno de los tantos propietarios que perecieron en la discordia de tierras posrevolucionaria,2 dejándolo huérfano y empobrecido a muy corta edad (acabaría luego internado en un orfanato de dureza casi correccional en Guadalajara, tras fallecer también su madre, muy enferma, y no poder retenerle su abuela materna). Cierto sentimiento tortuoso de rencor por la precoz y cruenta muerte de su acaudalado progenitor en 1923, a manos de un vecino humilde contra el cual don Juan Nepomuceno Pérez Rulfo –dueño celoso de sus tierras– había tomado represalia por pastoreo intrusivo, es algo que se atisba sin malabares de especulación hermenéutica en su cuento ¡Diles que no me maten!, donde el apellido del occiso y la letra inicial del nombre de pila coinciden con los del homicida real (Juvencio Nava en vez de José Nava), entre otros guiños autobiográficos libremente interpolados: la prematura muerte de la esposa enlutada, la orfandad desarraigada de sus pequeños vástagos (“a los muchachitos se los llevaron lejos, donde unos parientes”)… San Gabriel, el terruño de Juan Rulfo, quedó devastado por la Cristiada. Su afición por los libros se originó cuando el cura del pueblo –un insurgente cristero en apuros– le pidió a la madre viuda de Rulfo que le guardara en secreto su biblioteca, hecha de ejemplares censurados por él mismo (novelas mayormente), acaso más por curiosidad y voracidad de lector que por celo teológico o moral de «buen pastor». Asimismo, uno de sus tíos paternos, David Pérez Rulfo, fue oficial de las tropas federales que combatían a la Cristiada. Entrevistado por Elena Poniatowska, Rulfo recordaría el turbulento San Gabriel de 1926-27:

“En San Gabriel hice parte de la primaria y cuando la Cristiada nos venimos a Guadalajara porque ya no había escuelas, ya no había nada; era zona de agitación y de revuelta, no se podía salir a la calle, nomás oías los balazos y entraban los cristeros a cada rato y entraban los federales a saquear y luego entraban otra vez los Cristeros a saquear, en fin, no había ninguna posibilidad de estar allí y la gente empezó a salirse, a abandonar los pueblos, a abandonar la tierra.

En San Gabriel hice parte de la primaria con unas monjitas francesas (…), pero a raíz de la Cristiada quitaron el colegio y entonces ya no hubo ni colegio, ni monjas, ni maldita la cosa y por eso me mandaron con mis hermanos a Guadalajara, a un orfanatorio (…).

Yo oía muchos balazos, después de algún combate entre los federales y los cristeros había colgados en todos los postes. Eso sí, tanto saqueaban los federales como los cristeros.

Era raro que no viéramos colgado de los pies a alguno de los nuestros en cualquier palo de algún camino. Allí duraban hasta que se hacían viejos y se arriscaban como pellejos sin curtir. Los zopilotes se los comían por dentro, sacándoles las tripas, hasta dejar la pura cáscara. Y como los colgaban alto, allá se estaban campaneándose al soplo del aire muchos días, a veces meses, a veces ya nada más las puras tilangas de los pantalones bulléndose con el viento como si alguien las hubiera puesto a secar allí.”3

La propia parentela de Rulfo quedó dividida por la Cristiada: la rama familiar materna era fervientemente clerical y rebelde; la rama paterna, laicista y progubernamental. Hasta los dieciocho años, Rulfo estuvo en la órbita del bando católico, tanto por influjo de los parientes de su madre –especialmente de su abuela Tiburcia– como de las instituciones religiosas donde vivió y estudió de niño y adolescente (primero el orfanato Luis Silva, después el Seminario Conciliar de Señor San José). Pero desde los dieciocho años, al mudarse a Ciudad de México, la moderna capital de la nación, con su tío paterno David –por entonces ya capitán, quien se volvería un padre sustituto para él– y conseguir bajo su recomendación un empleo en la burocracia federal, Rulfo queda inmerso en un ambiente muy secularizado, geográfica y culturalmente muy alejado del Occidente cristero que lo había visto nacer y crecer. En palabras de Juan José Doñán, autor del interesantísimo artículo “Juan Rulfo y la guerra cristera” (Luvina, nro. 120, otoño 2025),

“Muy pronto en ese ambiente burocrático, laico y hasta con ribetes anticlericales, Rulfo comienza a tener una visión más completa del conflicto cristero. Quizá por ello decidió también ocultar su recientísima estancia en el Seminario de Guadalajara (lo más probable es que haya sido por recomendación de su tío y no tanto por convicción personal), a fin de no ser identificado como exseminarista en la jacobina Secretaría de Gobernación.”4

No obstante, Rulfo siguió siendo católico siempre. Su postura hacia las guerras civiles cristeras de los años veinte y treinta fue equidistante, tanto en las ficciones que escribió como en las entrevistas que concedió. Rechazó el extremismo fanático y desquiciado de ambos bandos –su vehemencia, intransigencia, violencia e inclemencia– por igual. A su juicio, la Cristiada, fue “una guerra tonta, tanto de un lado como de otro, del gobierno y del clero”. Al respecto, Doñán comenta:

“Con todo y haber sido hasta el final de sus días un creyente católico y, por otro lado, no obstante que en su vida laboral predominaron los empleos gubernamentales, en el caso de la Cristiada nuestro autor no toma partido por ninguno de los dos bandos en pugna. A diferencia de la inmensa mayoría de los autores de ficción cristera, Rulfo se distancia lo mismo de los proclericales que de los progobiernistas), de tal modo que sus incursiones en la narrativa de esa temática ni zozobran en un partidarismo lastrante ni se empantanan en la literatura de tesis ni menos aún en maniqueísmos de ‘buenos’ contra ‘malos’. El yo literario (que no es lo mismo que el yo biográfico) en Rulfo no toma partido ni a favor ni en contra de ninguna de las partes confrontadas…”

* * *

A diferencia de las novelas históricas, Pedro Páramo contiene poca información histórico-contextual, y su temporalidad transcurre sin anclajes cronológicos bien definidos. Las referencias a sucesos y procesos históricos son más bien escasas y tangenciales. La narración, que carece de todo orden lineal (trama estilo puzzle), y que abunda en elementos fantásticos (espectros, almas en pena) menciona tan solo un personaje verídico de época: el “general Obregón”. Hay unas cuantas fechas dispersas, pero son puramente calendáricas, sin indicación del año: “canícula”, “febrero”, “8 de abril”, “agosto”, “octubre”, “8 de diciembre”…

No obstante, Pedro Páramo posee historicidad. Y esa historicidad, aunque parca, resulta importante, significativa. Es un componente fundamental, decisivo, de la trama. No se puede comprender adecuadamente el relato si se hace abstracción de la historia mexicana. En Rulfo, el pasado de México es más que un mero telón de fondo: es una de las claves interpretativas de la novela.

Apuntemos al pasar que el polifacético literato autodidacta tuvo una veta historiográfica, del mismo modo que tuvo –ya hablamos al respecto– una veta etnográfica y geográfica. Editó y prologó Noticias históricas de la vida y hechos de Nuño de Guzmán (1962), de José Fernando Ramírez, una crónica acerca de la conquista española de Xalisco o Nueva Galicia, el Occidente mexicano. Otro tanto hizo, por ejemplo, con la clásica Historia de las cosas de la Nueva España, del misionero franciscano del siglo XVI Bernardino de Sahagún. No sorprende entonces que haya escrito: “Una persona que conoce su pasado confía más en su trabajo y tiene conciencia del lugar donde vive y tiene el valor suficiente para saber defenderlo y poder trabajar con entusiasmo y con amor al lugar donde nació”5.

La historicidad de Pedro Páramo posee cuatro núcleos temáticos. Cada uno de esos núcleos remite a un período diferente de la historia rural del México contemporáneo: 1) la dura realidad del latifundio, la hacienda y el caciquismo en tiempos del Porfiriato, es decir, de la dictadura de Porfirio Díaz (1876-1911); 2) las turbulencias políticas y sociales de la Revolución Mexicana (c. 1910-1920), con sus facciones en pugna, milicias populares insurrectas, expropiaciones de tierras y conflictos armados; 3) el recrudecimiento de la discordia durante la Cristiada (1926-29), que toma cuerpo en una nueva guerra civil, particularmente cruenta en el Occidente; y 4) las secuelas de la pauperización del campesinado y el éxodo rural: los pueblos fantasmas o en vías de extinción del México de los años treinta y cuarenta.

El ascenso de Pedro Páramo a gran hacendado y cacique, con su acumulación de abusos y atropellos, de engaños y violencias, es un fiel reflejo del México porfirista de fines del siglo XIX y comienzos del XX, igual que la corrupción del cura Rentería (indulgencia con las familias ricas, severidad con las familias pobres). El gran cimbronazo de la Revolución Mexicana se manifiesta en varios episodios: el retorno de Bartolomé San Juan y su hija a Comala, el asesinato de Fulgor Sedano a manos de insurgentes, el arreglo ventajero de Pedro Páramo con Perseverancio y Casildo, la transformación del guardaespaldas Tilcuate en líder guerrillero, la escaramuza con el ejército de Pancho Villa, las mudanzas de lealtad política de Damasio y sus hombres (al villismo primero, al carrancismo después), la sugerencia de saquear Contla, etc. La Cristiada irrumpe al final de la vida de Pedro Páramo, cuando “se ha levantado en armas el padre Rentería” y el Tilcuate decide secundarlo, hechos que darán el golpe de gracia a la decadente Media Luna: “Y ya cuando le faltaba poco para morir vinieron las guerras esas de los ‘cristeros’ y la tropa echó rialada con los pocos hombres que quedaban”.El México de la desolación poscristera aparece al principio de la novela, cuando Juan Preciado llega a un Comala decrépito donde solo habitan espíritus.6

* * *

En cuanto a los límites cronológicos de Pedro Páramo, si bien no resultan claros, se los puede inferir a partir de algunas referencias históricas y temporales. Sabemos que Pedro Páramo fallece poco después de que estalla la Cristiada, como lo acredita la última cita. Eso significa que su deceso tiene que rondar el bienio 1926-27. También sabemos que “Pedro Páramo murió hace muchos años”. Así se lo revela Albundio a Juan Preciado al inicio de la novela. Muchos años no son pocos, ni algunos, ni tampoco varios… Cabe colegir que se trata de una cifra de dos dígitos: diez o más años. Esto implica que el terminus ad quem o «techo cronológico» de la trama sería la segunda mitad de la década del treinta (la época del cardenismo), o quizás más tarde aún: la década del cuarenta.

Calcular el «piso» de la cronología es más trabajoso: “Esperé treinta años a que regresaras, Susana”, comenta Pedro Páramo cuando ella se ve obligada a retornar a Comala. Podemos datar este regreso con bastante aproximación, ya que coincide con los albores de la Revolución, allá por 1911. Así se desprende de esto que Pedro le dice a Susana: “Ya para entonces soplaban vientos raros. Se decía que había gente levantada en armas. Nos llegaban rumores. Eso fue lo que aventó a tu padre por aquí. No por él, según me dijo en su carta, sino por tu seguridad, quería traerte a algún lugar viviente”.Si a 1911 le restamos treinta, llegamos a 1881. Este es el año en que Susana se marcha de Comala a La Andrómeda con su padre. El éxodo sucede poco después de que su madre muera (¿1880?), cuando comienza a experimentar la pubertad:

“Era esa época (…) cuando las mañanas estaban llenas de viento, de gorriones y de luz azul. Me acuerdo. Mi madre murió entonces. Que yo debía haber gritado; que mis manos tenían que haberse hecho pedazos estrujando su desesperación. Así hubieras tú querido que fuera. Pero ¿acaso no era alegre aquella mañana? Por la puerta abierta entraba el aire, quebrando las guías de la yedra. En mis piernas comenzaba a crecer el vello entre las venas, y mis manos temblaban tibias al tocar mis senos”.

Susana y Pedro son coetáneos, o casi: “Pensaba en ti, Susana. En las lomas verdes. Cuando volábamos papalotes en la época del aire…”.Las vivencias más antiguas de Pedro se remontan al final de su niñez o comienzos de su adolescencia, cuando jugaba con Susana y comenzaba a sentirse enamorado de ella. Eso fue algún tiempo antes de que ella emigrara con su padre, por lo que estamos hablando de los últimos años del decenio de 1870, primeros del Porfiriato. Tal sería, entonces, el umbral o terminus a quo de la novela, ya que el nacimiento y primera infancia de Pedro no forman parte de la trama.

En conclusión, Pedro Páramo está ambientada desde fines de la década de 1870 hasta las postrimerías del decenio de 1930 (o quizás un poco más, hasta la década del cuarenta). Abarca entre sesenta y setenta años: el Porfiriato (1876-1911), toda la Revolución Mexicana (1910-20) y el período posrevolucionario (décadas del veinte, treinta y quizás cuarenta).

Otro anclaje cronológico de importancia es la muerte de Susana. Sabemos que muere cuando ya han transcurrido tres años desde su llegada a la Media Luna, hecho coincidente con los prolegómenos de la Revolución Mexicana. En aquel momento, una vecina de Comala, presintiendo algo malo, le señala a otra: “Hace más de tres años que está aluzada esa ventana, noche tras noche”. Se refiere a la ventana del aposento donde yace postrada, gravemente enferma, la esposa del hacendado. El deceso de Susana habría ocurrido promediando la Revolución, hacia 1914.

* * *

La historicidad de Pedro Páramo ha sido uno de los tópicos más frecuentados por la crítica rulfiana. Hay cierto consenso en cuanto a que este libro, por las razones ya apuntadas, no puede ser catalogada como una novela histórica, al menos en su sentido estricto o «canónico». Si nos remitimos a la célebre conceptualización de György Lukács (La novela histórica, 1955), elaborada a partir de un análisis minucioso de las obras clásicas de Walter Scott, el padre de la novelística histórica, debemos concluir en lo siguiente: Pedro Páramo reúne varios de los atributos lukácsianos: los nexos entre narrativa ficcional y conciencia histórica no son superficiales, sino profundos; hay un esfuerzo en comprender y revivir el pasado tal como fue, sin anacronismos burdos, con cierto rigor o fidelidad epocal; los personajes no son individualidades excéntricas, sino encarnaciones de tipos histórico-sociales… Pero hay un rasgo que está ausente en Pedro Páramo: la descripción más o menos amplia de circunstancias históricas. Si bien el propio Lukács relativizó su importancia –al explicar que las buenas novelas históricas jamás emulan la exhaustividad de la crónica–, no por ello la negó totalmente. Cierto grado de profusión histórico-descriptiva es inherente a la novela histórica, por más que esa profusión se halle severamente limitada por las necesidades dramáticas y conveniencias estéticas del género novelístico. En este sentido, Pedro Páramo no encaja en el canon. Su volumen de datos históricos y referencias cronológicas es exiguo.

Ahora bien, dentro de la crítica rulfiana existen matices importantes respecto a qué tan lejos está Pedro Páramo de ser una novela histórica. Enrique Pupo-Walker ha llegado a aseverar que “Pedro Páramo no contiene una formulación racional de la historia y de la realidad”7. Ksenija Vulović, por su parte, ha señalado:

“…cuando hablamos sobre Comala parece importante destacar que el tiempo en esta ciudad es determinado por el hecho de que en Comala habitan los muertos. (…) En la muerte ya no existen pasado ni futuro, por lo tanto tampoco existe el tiempo presente. En la muerte no hay antes ni después, tampoco ahora. Así que en la muerte, ergo en Comala también, existe únicamente la eternidad. La eternidad no pertenece al tiempo profano, histórico, sino al tiempo sagrado. No pertenece al mundo cotidiano, sino al mítico. La verdad es que en Pedro Páramo existen algunos elementos del tiempo histórico que se relacionan con la Revolución mexicana, pero ellos no influyen en la atmósfera general de esta obra que no tiene nada que ver con lo profano”8

Me parecen juicios exagerados, que la primera parte del este artículo desmiente categóricamente. Una exégesis tan escéptica no le hace justicia a Rulfo, quien nunca ocultó ni reprimió –ni en las obras que escribió, ni tampoco en las entrevistas que concedió– su vivo interés por el pasado de su patria, que lo llevó a ser un gran conocedor autodidacta del mismo. El historiador francés Jean Meyer, una de las mayores eminencias de la historiografía sobre el México contemporáneo, ha dado elocuente testimonio de esta «cliomanía rulfiana» en su nota Juan Rulfo habla de la Cristiada (2004), donde reproduce los apuntes que tomó de una larga charla que mantuvo con el escritor de Jalisco, allá por enero del 69.9

Por lo demás, el propio Rulfo zanjó la discusión en un reportaje: “Simplemente conozco una realidad que quiero que otros conozcan. Mi obra no es de periodista ni de etnógrafo, ni de sociólogo. Lo que hago es una trasposición literaria de los hechos de mi conciencia. La trasposición no es una deformación sino el descubrimiento de formas especiales de sensibilidad”10. Vale decir, ni reflejo, ni deformación: trasposición. Trasposición asumida como un conocer para dar a conocer. Al recordar que su obra no es científica, sino ficcional, Rulfo no cae en un subjetivismo radical. En ningún momento reniega de la posibilidad –y fecundidad– de una literatura preocupada por testimoniar lo real. Que su concepción estética no sea la del hiperrealismo, nada afecta su intención de aprehender el pasado mexicano sin adulteraciones groseras.

Despojar a la novela Pedro Páramo de su diégesis histórica, de su sustancia epocal, es mutilarla, trastocarla. No podría seguir siendo ella misma. Su trama, aun teniendo mucho de universal y de mítico-simbólica, no se sostiene si queda divorciada de la historia contemporánea de México y sus particularidades sociopolíticas concretas. Leer a Rulfo desde el axioma del pirronismo ahistórico –o peor, antihistórico– representa un craso error.

Más de una vez se ha dicho que Pedro Páramo constituye, en último término, una idolopopeya, un gran mosaico de relatos de personas muertas, un coro polifónico de almas en pena atrapadas en el pasado. Es un juicio perspicaz y certero, sin dudas. Pero no faltan quienes (Vulović, por ej.) han interpretado ese rasgo fantástico como una demostración de su ahistoricidad. La historia, alegan, supone recuperar lo que está muerto –el pasado– desde lo que está vivo –las individualidades y colectividades del presente–. No puede haber memoria, aducen, en el ya-no-ser-más de Tánatos. Se trata de una interpretación apresurada, simplista, que olvida los grises que Rulfo intercala entre la vida y la muerte: no son los cadáveres de Comala quienes rememoran la tragedia acaecida en la Media Luna, sino sus fantasmas, sus espectros. Puesto que las almas en pena no están del todo muertas, la desmemoria aún no señorea sobre ellas…

Me inclino por la hermenéutica más equilibrada y rigurosa que propone Saïd Sabia en un artículo de 1992 intitulado Pedro Páramo: una idolopeya para conceptualizar la Historia. Cito lo más medular de su disquisición:

“Desde su publicación, Pedro Páramo ha suscitado las opiniones más diversas y contradictorias. Al tiempo que para algunos críticos es una novela realista y referencial como lo dan a entender las declaraciones del mismo Rulfo, para otros es una novela que no se sustenta en ninguna base o referencia histórica. (…) Ante tal disparidad de opiniones, cabe preguntarse hasta qué punto los autores de las mismas no han sido condicionados por opiniones ideológicas apriorísticas ajenas a la literatura, descuidando verdades elementales”11

El crítico marroquí prosigue su análisis en estos términos:

“Pedro Páramo es una novela. Por lo menos en eso supongo que sí hay unanimidad. Como tal novela, ofrece una visión, forzosamente, personal y subjetiva del mundo; y al hacerlo utiliza, de manera también personal, los medios artísticos y los elementos constitutivos de la narración novelesca. En principio, y considerando la novela como producto de la imaginación y como medio de expresión de una determinada visión del mundo, debería(n) importar en grado menor la(s) relación(es) que mantendría el texto novelesco con las bases o referencias históricas que lo explicarían o sustentarían, y sí en grado mayor las que mantienen los elementos constitutivos de la misma expresión con la realidad por expresar. Con esto me refiero a dos fenómenos principales: por un lado, el hecho de considerar la literatura como un documento o copia de una realidad histórica determinada, lo cual no siempre es cierto. Es más: las relaciones entre la literatura y la realidad objetiva externa al producto literario son tan complejas que no se puede reducir la literatura al papel de simple copia o documento; por otro lado, el hecho de asignar a la literatura una función ideológica o social que no siempre es la suya, induce a errores en la misma comprensión o recepción correcta de la obra literaria y su interpretación”.

Verdad de Perogrullo: “Desde luego, Pedro Páramo no pretende ser una novela histórica”, aclara Sabia, “pero (…) la Historia no sólo está presente, sino que es un elemento decisivo en su elaboración”. No podría estar más de acuerdo con él. Y añade:

“[la novela] Pedro Páramo fue, durante mucho tiempo, percibida como una simple crítica a la Revolución, precisamente porque encierra las coordenadas de la historicidad: el esplendor y la caída del cacique, la pérdida de la comunidad agraria, el sufrimiento colectivo consecutivo a la Revolución y los esquemas opresivos que perpetuó o creó esta última y la suspensión de los hombres entre la vida y la muerte, entre el ser y la nada”.

Aunque la ausencia o parquedad de datos precisos sobre el pasado impide clasificar a Pedro Páramo como una novela histórica, su racconto elíptico del México prerrevolucionario, revolucionario y posrevolucionario, hace de ella una ficción literaria con un trasfondo de historicidad muy potente y significativo. Que ese racconto esté siempre inmerso en las vicisitudes dramáticas de sus personajes imaginarios, que esa narración preactiva esté siempre envuelta en una fantasía idolopopéyica, no invalida en nada las lecturas que proponen una exploración contextual del libro basada en los saberes epistémicos de Clío.

* * *

Con Pedro Páramo, Rulfo rompe con la tradición canónica nacional de la novela revolucionaria mexicana: Azuela, Guzmán, Campobello, etc. Además de sus innovaciones formales vanguardistas y de su flexibilización fantástico-sobrenatural del realismo testimonial, introduce en el subgénero la ambigüedad moral y el escepticismo político, cuando no el pesimismo puro y duro. José Miguel Oviedo ha dicho sagazmente al respecto:

“Aunque Rulfo trataba temas mexicanos y presentaba situaciones sociales reconocibles para la mayoría, no eran exactamente narraciones tradicionales de las que la novela de la Revolución Mexicana había popularizado. Esta es la gran novedad que traía su obra: el fin de la novela revolucionaria como crónica y con una posición o juicio histórico claramente establecidos. El autor da un giro decisivo a todas esas tradiciones literarias cuyos consabidos referentes eran la tierra, el campesino-víctima, el caciquismo feudal, la historia sangrienta de sus luchas, para someterlos a una inflexión universal, mítica y simbólica. La dolorosa historia reciente de México late en los libros de Rulfo, pero no hay una sola fecha en ellos, ni una mención a personas reales: todo ha sido profundamente ficcionalizado, gracias a técnicas narrativas que nunca antes habían sido aplicadas a esos asuntos.”12

¿Cuál es la «lección histórica» que nos deja Rulfo en su Pedro Páramo? Que el México latifundista y caciquil del Porfiriato, donde la explotación económica y la dominación política de clase se fundían inextricablemente con la violencia patriarcal13 y la opresión eclesiástica, engendró la Revolución Mexicana; pero que esta lucha de liberación fue domeñada, desvirtuada y frustrada por la vieja estructura de poder. Imposible no acordarse de Lampedusa y su célebre novela histórica sobre la unificación italiana, El gatopardo (1958), origen del concepto sociológico y politológico de «gatopardismo»: “Si queremos que todo siga como está, es preciso que todo cambie. ¿Me explico?”, “¡Bah! Negociaciones punteadas con inocuos tiros de fusil, y luego todo seguirá lo mismo, pero todo estará cambiado”, “una de estas batallas en las que se lucha hasta que todo queda como estuvo”, etc. Así como el aristócrata siciliano Tancredo Falconeri, al apoyar la causa revolucionaria de Garibaldi y sus camisas rojas (Expedición de los Mil, 1860-61) en medio de la marea del Risorgimento, no pretende renunciar a los privilegios –riqueza, poder, estatus– de la clase dominante que engrosa, sino, muy por el contrario, conservarlos aggiornándose pragmáticamente a los nuevos tiempos que corren; del mismo modo Pedro Páramo, cuando estalla la insurrección popular que derroca al dictador Porfirio Díaz, busca preservar su condición de terrateniente y cacique adaptándose con astucia y oportunismo a las circunstancias emergentes: le ordena al Tilcuate, su matón a sueldo, infiltrarse en la milicia insurgente y manipularla, a fin de alejarla de sus propiedades y evitar expropiaciones o requisas. Rulfo tiene, pues, una mirada muy lampedusiana de la Revolución Mexicana (y también de la Cristiada). Aunque claro: el gatopardismo de Pedro Páramo es un gatopardismo avant la lettre: la novela del italiano se publicaría tres años después.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el Comala rulfiano no es el Morelos zapatista. Lo mejor de la Revolución Mexicana, lo más radical y emancipador de este proceso histórico, no se vio en las comarcas del Occidente, sino en los territorios controlados por el Ejército Libertador del Sur, al mando de Emiliano Zapata. ¿El escepticismo de Rulfo sobre la Revolución Mexicana es general o acotado a una región? Dejemos que él responda la pregunta:

“Nunca quise hacer una literatura social, no fue afán de denunciar, menos de testimoniar un hecho, sino simplemente la forma en que han caído o quedado ciertos sitios después de la llamada Revolución Mexicana. Debido a esto se me ha llamado a veces antirrevolucionario. La Revolución Mexicana es un arma, es un lema, es una argucia que se esgrime cada seis años para encauzar un país hacia nuevas metas. No es que yo no crea en ella, la Revolución existió, posiblemente aún exista, aún funcione; hay muchos logros que se previeron, que se convirtieron en realidades, pero a mí la Revolución Mexicana no me interesa, ni me interesa en sí si fue buena o fue mala. Como no viví yo esa Revolución, no conocí sus consecuencias, ni las conozco todavía. Políticamente no me interesa, socialmente tampoco, literariamente no tengo por qué justificar si lo que hago es contrarrevolucionario o es simplemente una ficción literaria”14

Estas palabras de Rulfo pronunciadas en una entrevista anónima por largo tiempo inédita, que se estima fue hecha hacia 1970, sugiere que su escepticismo histórico acerca de la Revolución Mexicana fue general. Allí mismo agregó lo siguiente sobre la etapa posrevolucionaria:

“…uno de los cuentos [de El llano en llamas], que se llama Luvina, fue más bien un ejercicio para entrar en un mundo un poco así, sombrío, siniestro más bien, con la atmósfera rara de Pedro Páramo. Luvina para mí era importante, porque (…) significa la raíz de la miseria. Es un pueblo que no existe, naturalmente, pero son pueblos que los hay en muchos lugares de México; son incontables los que tienen esa semejanza y son incontables las formas de huida que tienen también los habitantes de esos pueblos. A mí me parecía natural y lógico pensar por qué la gente no abandonaba esos lugares en una colonización interna o externa, ya que en esa época existía la ventaja del bracerismo hacia Estados Unidos. Fue también una época en que abundó un movimiento que se llamó el de los golondrinos, donde 400 mil hombres vagaban de un lugar a otro del país, y sin embargo cada año regresaban a su propio pueblo. Ese arraigo por la tierra también era absurdo, y sigue siéndolo. El hecho, por ejemplo, de Luvina, es casi general en todo el país; hay pueblos miserables y regiones donde no hay esperanza de esperanza. De manera que en Luvina (…) tenía ya ciertos antecedentes para fijar los inicios de Pedro Páramo. Es el cuento que más se identifica o tiene un parentesco con Pedro Páramo”.

Nótese que la etapa posrevolucionaria no abarca solamente la Cristiada, sino también el cardenismo, y que ambos procesos reactivaron el movimiento campesino y la reforma agraria frenados con la derrota y muerte de Zapata. No se advierte ningún entusiasmo en Rulfo –ni en Pedro Páramo ni tampoco en El llano en llamas– con las tres grandes oleadas de agrarismo que experimentó México entre 1910 y 1940. Al contrario, se palpa en sus relatos cierto pesimismo. Dos botones de muestra: los cuentos Nos han dado la tierra y La Cuesta de las Comadres. En el primero, que transcurre en el Llano Grande de Jalisco, cuatro campesinos cristeros que han acatado la desmovilización exigida por el gobierno federal (entrega de armas y monturas), cruzan a pie el desierto bajo un sol abrasador para tomar posesión de las tierras que les han sido otorgadas, pero descubren con desilusión que allí “no hay agua ni siquiera para hacer un buche”. En el segundo, los rapaces y pendencieros Torricos siguen siendo los “dueños de la tierra y de las casas” a pesar del proceso de reparto, motivo por el cual sus vecinos emigran (“la gente se fue acabando”) y toman finalmente venganza.

¿El pesimismo rulfiano es de izquierdas o derechas? ¿Constata históricamente que la Revolución Mexicana fue traicionada o descree por principio de toda utopía revolucionaria? En otra entrevista, la ya citada con Poniatowska, Rulfo nos da algunas pistas:

“Mi padre murió cuando tenía yo seis años, mi madre cuando tenía ocho. (…) Mis padres eran hacendados, uno tenía una hacienda: San Pedro Toxin, y otro Apulco, que era donde pasábamos las vacaciones. Apulco está sobre una barranca y San Pedro a las orillas del río Armería. (…) Estaba lleno de bandidos por allí, resabios de gente que se metió a la revolución y a quienes les quedaron ganas de seguir peleando y saqueando. A nuestra hacienda de San Pedro la quemaron como cuatro veces, cuando todavía vivía mi papá. A mi tío lo asesinaron, a mi abuelo lo colgaron de los dedos gordos y los perdió; era mucha la violencia y todos morían a los treinta y tres años. Como Cristo, sí. Así es de que soy hijo de gente adinerada que todo lo perdió en la revolución.”

Esta asociación sin contrapesos ni matices entre sublevación y saqueo, entre guerrilleros y bandidos, entre lucha armada y destrucción vandálica, no parece ciertamente revelar una ideología o sensibilidad de izquierdas. En otra entrevista con el locutor y periodista español Joaquín Soler Serrano (programa A fondo, TVE, 1977), Rulfo sería más lapidario. Hablando de sus paisanos, comentó:

“Siempre más o menos hubo apaciguamiento en los lugares donde yo estuve; eran lugares tranquilos. Pero el hombre no lo era… El hombre traía ya una violencia… retardada, como si dijéramos. Era de chispa retardada. Era un hombre que podía surgirle la violencia en cualquier instante. Y es que traían todavía los resabios de la revolución, venían con ese impulso que les había dejado la revolución, y aún querían ellos seguir… Les había gustado, pues. Les había gustado el asalto, les había gustado el allanamiento, la violación, la violencia. Y traían el impulso. Entonces, se encontraba uno con gente aparentemente pacífica, con personas que no aparentaban ninguna maldad, pero por dentro eran asesinos. Era gente que había vivido muchas vidas, con una larga trayectoria de crímenes tras de ellos.”15

Aquí Rulfo nos deja una caracterización truculenta, poco menos que criminológica de la Revolución Mexicana y la Cristiada. Fueron procesos muy disruptivos y violentos, sin dudas. Pero reducirlos a un homo homini lupus hobbesiano, a mero latrocinio y fratricidio, no hace honor a la verdad ni a la justicia históricas. El pesimismo rulfiano en torno al agrarismo mexicano es atribuible a circunstancias biográficas muy concretas, más que evidentes: su familia era terrateniente, fue expropiada y quedó diezmada; primero por la Revolución, después por la Cristiada. La perspectiva desde la cual Rulfo escribió Pedro Páramo y El llano en llamas, más allá de sus elementos de crítica social (al caciquismo, por ej.), no deja por ello de ser ideológica, en sentido marxista. Condensa intereses de clase. Este sesgo explica que ninguno de los avances revolucionarios y reformistas del período 1910-1940 aparezcan en sus relatos: ni el reparto de tierras, ni la legislación laboral, ni la democratización del sistema político, ni la educación pública, ni la nacionalización del petróleo y los ferrocarriles, ni la seguridad social, ni la separación entre Iglesia y Estado, ni el muralismo… En este sentido, el contraste con Carlos Fuentes y su novela La muerte de Artemio Cruz resulta muy revelador. No es que Fuentes idealice a lo zonzo la Revolución Mexicana. Cuestiona severamente a los caudillos revolucionarios por su corrupción. No obstante, al mismo tiempo da cuenta del desarrollo económico, social y cultural del país tras la caída del Porfiriato. Es posible también que el pesimismo de Rulfo haya estado influido un poco por el pathos literario del mundo de entreguerras: escritores de la “generación perdida” estadounidense como Faulkner y Hemingway, el poeta europeo Rilke, etc.16

* * *

Es indudable que Rulfo sentía fascinación por el México campesino, mestizo e indígena. Esa fascinación lo llevó a recorrerlo, investigarlo, recopilarlo, fotografiarlo y recrearlo en su literatura. Su extenso y prolífico desempeño en el INI no fue accidental.

Pero también es cierto que la modernización del México de mediados del siglo XX, el México del presidente Miguel Alemán Valdés (1946-52), el México de la urbanización e industrialización aceleradas, del «progreso» capitalista, del boom o «milagro» ulterior a la Segunda Guerra Mundial, encontró en Rulfo un aliado eficaz como asesor de la Comisión del Papaloapan, una agencia gubernamental que buscaba explotar y comercializar los recursos naturales del sur mexicano, y que, en aras de ello (y de la construcción de la presa Miguel Alemán que dicho proyecto extractivista requería), estaba dispuesta a expulsar comunidades enteras de chinantecos y mazatecos de sus territorios ancestrales. El escritor describió las condiciones de vida de estas comunidades de una forma tal que parecían condenadas a la extinción, al mismo tiempo que sus fotografías exhibían el triunfo fatalista de la modernidad alemanista. Melancolía indigenista con resignación desarrollista. He aquí la gran contradicción de Rulfo, en palabras de Cristina Rivera Garza: “legitimar y cuestionar al mismo tiempo el proceso modernizador del que resultarían las grandes metrópolis y el tipo de existencia veloz y mecánica que terminaría dando al traste con la vida rural de la que tanto se hizo su obra”17.

Rulfo pesimista, debemos concluir. ¿Pero Rulfo hubiese sido Rulfo sin su pesimismo? ¿Acaso hubiese escrito Pedro Páramo? Su escéptica mirada sobre la condición humana y la historia mexicana, amargamente cruda y desesperanzada, decadentista unas veces, gatopardista otras, le ha dado a esa novela, igual que a sus cuentos de El llano en llamas, un sello distintivo.

Federico Mare

NOTAS

1 Acerca de la novela histórica, recomiendo leer en Kalewche el dossier “La novela histórica: demarcaciones y controversias” y el artículo de José Miguel García de Fórmica-Corsi “Novela histórica: literatura antes que Historia”, publicados en mayo de este año.

2 Sin embargo, Rulfo ofreció a veces otra versión del deceso de su padre: que fue asesinado por bandidos. Por ejemplo, en la entrevista que mantuvo con Elena Poniatowska: “A mi padre lo mataron unas gavillas de bandoleros que andaban allí, por asaltarlo nada más” (Gaceta n° 41, 1983).

3 Ibid.

4 https://luvina.com.mx/rulfo-y-la-guerra-cristera-juan-jose-donan.

5 Cit. en www.eleconomista.com.mx/arteseideas/-Presentan-al-Rulfo-historiador-20101209-0012.html.

6 En su monografía “Referencias de la historia mexicana en la novela Pedro Páramo de Juan Rulfo” (2009), Felicia Bocángel Villena desarrolla un análisis muy pormenorizado y documentado, a lo largo de más de cuarenta páginas, de la historicidad que condensa esta obra cumbre de las letras hispanoamericanas. Véase https://doi.org/10.48713/10336_1770.

7 “Personajes y ambiente en Pedro Páramo”, en Cuadernos americanos, vol. 167, nro. 6, 1969.

8 “El tiempo en las ciudades míticas de la literatura hispanoamericana: Macondo, Comala y Santa María”, en Verba Hispanica, vol. 20, nro. 2, 2012.

9 https://letraslibres.com/revista-mexico/juan-rulfo-habla-de-la-cristiada.

10 Cit. en Reina Roffé, Juan Rulfo: autobiografía armada, Bs. As., Corregidor, 1973, p. 72.

11 https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2282840.

12 Historia de la literatura hispanoamericana, vol. 4, Madrid, Alianza, 2001, pág. 69.

13 “Respecto al poder de Pedro Páramo con las mujeres –señala Roffé– en la narración vemos que él tenía todas las mujeres que quería, con los respectivos hijos bastardos; y a la vez, todas las mujeres –en general– querían estar con él. Así, el padre Rentería de Comala escuchaba todo el tiempo confesiones de mujeres que durmieron con PP o que prestaron a sus hijas; todos se acusaban, pero PP nunca confesó (…). Su representación ayuda a entrever al ‘macho’ mexicano que es el que chinga, es decir, el que abusa de la madre tierra, las mujeres y los débiles, lo cual se relaciona también con la figura del cacique. Comala revela una estructura de la sociedad mexicana dividida entre los chingados y los que chingan, la cual llega a generar cierta fidelidad hacia los líderes abusadores”. (art. cit., pp. 19 y 39).

14 https://oem.com.mx/elheraldodechiapas/cultura/juan-rulfo-habla-de-comala-y-pedro-paramo-16654599.

15 www.youtube.com/watch?v=nDUiyb6wCT4.

16 Véase Benjamín Castro, “Juan Rulfo: ¿Un escritor de derecha?”, en Regio, 9 de septiembre de 221.

17 Había mucha neblina o humo o no sé qué, Mondadori, 2017, pp. 14-15.