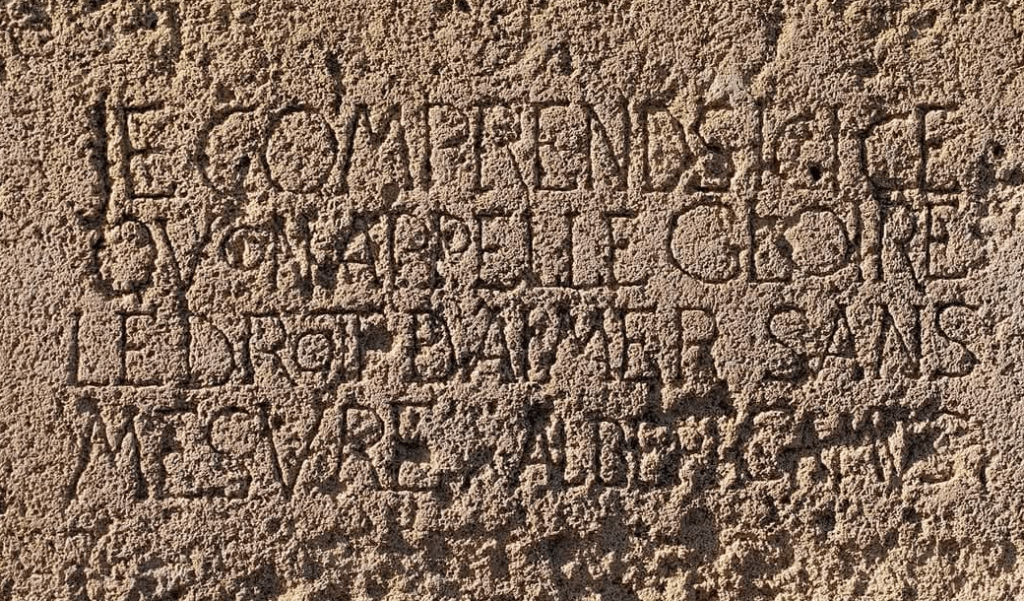

Fotografía: Estela de Albert Camus, en el promontorio de Ras Knissia, cerca de las inmemoriales ruinas romanas de Tipasa (o Tipaza), en la costa mediterránea de Argelia, setenta kilómetros al oeste de Argel, la capital del país. Fue erigida a instancias de los amigos de Camus, y gravada por el escultor Louis Bénisti en 1961, al año siguiente de la muerte del escritor. Lleva inscripta en mayúsculas, emulando el estilo epigráfico de la antigua Roma, una frase extraída de la crónica camusiana Bodas en Tipasa (1939), cuya traducción vendría a ser “Entiendo aquí lo que se llama gloria: el derecho a amar sin medida” (ver foto más abajo). Camus tenía predilección por las ruinas de Tipasa. Eran para él una fuente de embelesamiento, serenidad e inspiración. Las frecuentó mucho en sus años de juventud, y de adulto –ya radicado en Francia– siguió visitándolas cada vez que podía viajar a su Argelia natal. Por ejemplo, en 1952, cuando escribió la prosa Regreso a Tipasa, luego incluida en su libro El verano (1954). Fuente de la imagen: Algérie Pays du Soleil et de Beauté.

La obra, el pensamiento y la vida misma de Albert Camus (1913-1960) han captado nuestra atención más de una vez. No hemos ocultado la admiración que sentimos por este gran escritor e intelectual francoargelino, ni el interés que nos suscita su historia personal, tan importante para comprender su narrativa, dramaturgia, ensayística y correspondencia. Hemos traducido y comentado la parábola final –tan bella como honda– de su libro El mito de Sísifo (1942), reflexionado y dialogado sobre su existencialismo ateo (con el que tenemos tanta afinidad filosófica), y analizado en el número anterior algunos aspectos de El primer hombre, su novela póstuma e inconclusa, en gran medida autobiográfica (con el protagonista Jacques Cormery como alter ego del autor). Pueden acceder a todas esas publicaciones aquí.

Pero hoy invocamos a la diosa Discordia, no a la diosa Concordia, pues tradujimos del francés « Albert Camus et l’Algérie », un artículo crítico de Alain Ruscio –muy incisivo y nada condescendiente, aunque respetuoso y exento de estridencias mordaces– acerca de Camus y la cuestión colonial con eje en Argelia, el país natal del autor; aunque Ruscio aborda también, secundariamente, la posición camusiana respecto a la crisis de Indochina (amén de la expansión mundial del socialismo desde 1945, bajo el influjo de la Unión Soviética). El texto apareció en la revista de izquierda francobelga Ballast, el 29 de septiembre, con la siguiente presentación:

“¿Deberíamos entonces «olvidar a Camus», como sugiere un ensayo reciente? [Oliver Gloag, Oublier Camus, París, La Fabrique, 2023] Si bien el escritor, socialista antiautoritario, fue un ardiente defensor de la paz y luchó por la abolición de la pena de muerte junto a Arthur Koestler, no supo denunciar la construcción de la Argelia francesa y la política colonial de Francia. Desde El extranjero hasta El primer hombre, la tierra donde nació Camus impregna sus novelas y relatos. Pied-noir, hijo de la escuela republicana, la crítica del escritor se atenuó cuando se trató de denunciar los horrores cometidos por el colonizador en el Magreb. En este texto, el historiador Alain Ruscio repasa los escritos y discursos de Camus para comprender su postura sobre Argelia.”

Una aclaración al pasar: los pieds-noirs (apodo que significa en francés «pies negros», en alusión a los zapatos y botas de cuero, calzados que contrastaban con las babuchas de los nativos del Magreb, por lo general claras o coloridas) eran los colonos blancos de una Argelia conquistada y explotada por Francia desde 1830, descendientes de inmigrantes europeos de origen mayormente mediterráneo, especialmente francés, que llegaron a conformar una minoría de aprox. el 10% de la población total. Camus era, en efecto, un pied-noir. Sus abuelos habían venido de Francia (Alsacia) y España (Menorca). No obstante, su familia era humilde, de clase trabajadora. No formaba parte de la élite colonial.

Parisino septuagenario (nació en el distrito de Buttes-Chaumont, allá por 1947), investigador independiente formado en la Sorbona con Jacques Thobie (su director de maestría), militante del PC durante casi tres décadas (1964-91), corresponsal de L’Humanité en Vietnam y Camboya (1978-80), hoy partidario de La France insoumise,Ruscio ha redactado numerosos artículos históricos y periodísticos, y cerca de veinte libros, sin contar aquellos que dirigió o coescribió. Se ha especializado en el colonialismo francés de los siglos XIX y XX, la descolonización de Argelia e Indochina, y el papel de los comunistas en dichos procesos de liberación nacional. Su obra más reciente es La première guerre d’Algérie : une histoire de conquête et de résistance, 1830-1852 (La Découverte, 2024).

Camus el argelino

Albert Camus, nacido en Argelia, pertenecía con todas sus fibras a esta tierra. Su obra, pero también sus compromisos humanos y políticos, estuvieron marcados por completo por este país. Es cierto que el escritor nunca pretendió ser el líder de una corriente ideológica, y mucho menos de un partido intelectual. Sin duda, estos términos le habrían horrorizado. Sin embargo, su obra, sus posiciones y su acción han inspirado, y siguen inspirando en gran medida, a una parte nada desdeñable del mundo político, periodístico e intelectual. Para Michel Onfray, que no se anda con medias tintas, Camus habría sido un “socialista libertario anticolonialista”1 “desde el primer momento”2, análisis respaldado por el odio que le profesaban entonces los círculos ultraderechistas. Por el contrario, su persona y su mensaje siguen siendo objeto de duras críticas a ambos lados del Mediterráneo. ¿Camus, “figura imperialista muy tardía”, como escribe Edward Saïd, símbolo de la “trágica impotencia de la conciencia francesa”3? ¿O, en palabras de Raymond Aron, un “colonizador de buena voluntad”4? ¿O incluso un “colonizador que se niega a sí mismo”, de aquellos sobre los que Albert Memmi hizo un análisis cruel pero inolvidable en Retrato de un colonizador?5 En cuanto a los estudios publicados en Argelia, la mayoría son aún más severos:6 “superado por la dinámica de la Historia”, dejó escapar la oportunidad “de entrar, no tanto en la Academia Nobel, sino en el panteón de los justos”7.

Sin duda, existen tres Camus, que evidentemente se entremezclan según las épocas y las exigencias de la actualidad: el periodista, que no dudó en acudir al terreno y dar testimonio en Cabilia en 1939, para luego proponer soluciones liberales en 1945; el novelista, que utilizó el marco geográfico y humano que mejor conocía para ambientar sus tramas; y, por último, el ciudadano nativo de esta tierra, que asistió impotente a un enfrentamiento entre las comunidades que había presagiado, pero que hizo todo lo posible por evitar o, al menos, limitar.8 Sin embargo, estos tres Camus coinciden en un punto: un apego visceral que trasciende cualquier discurso racional a su tierra de Argelia:

“Habiendo nacido en este desierto, no puedo pensar en hablar de él como un visitante. ¿Acaso se hace una lista de los encantos de una mujer muy amada? No, se la ama en su conjunto, si se me permite decirlo, con uno o dos detalles concretos que nos conmueven, como un gesto favorito o una forma de mover la cabeza. Así, tengo con Argelia una larga relación que sin duda nunca terminará y que me impide ser totalmente lúcido con respecto a ella.”9

Rara vez, como en el caso de Camus, se tuvo la impresión –fundada– de que un europeo nativo de esta tierra tenía derecho, al igual que sus compatriotas musulmanes, a proclamarse argelino.

Albert Camus nació el 7 de noviembre de 1913 en Mondovi, hoy Dréan, una pequeña ciudad cerca de Bône. Pasó su infancia en un barrio de Argel, en Belcourt. Huérfano, criado por su madre y su abuela, conoció la pobreza. Desde su adolescencia se comprometió con el humanismo y se sintió atraído por el comunismo. Se afilió al Partido Comunista en el verano de 1935,10 donde permaneció hasta el otoño de 1937, fecha en la que fue expulsado por su desacuerdo con el beneplácito comunista a la disolución de la Estrella Norafricana11 [un partido independentista argelino] –aunque hay que tener en cuenta que Camus no se adhiere por ello a las tesis nacionalistas–12 y, sin duda, también por su reticencia ante el apoyo incondicional del Partido Comunista Argelino (PCA) a la Unión Soviética.13

Argelia republicana, 1938-1940

Posteriormente colaboró con el diario Argelia republicana,14 entonces de tendencia popular y no comunista, como lo sería después de 1945. La historia de las ideas ha recordado sobre todo su reportaje en Cabilia. Pero describió muchos otros aspectos de la realidad colonial de la época: algunos escándalos, algunas decisiones judiciales y, sobre todo, algunas prácticas policiales. Al cubrir el juicio de un jeque, El Okbi, denunció en 1939 “las torturas infligidas por la Seguridad”15 a un sospechoso y, posteriormente, a una joven, Aïcha: “Fue torturada durante ocho días. La golpearon y la desnudaron, hasta el punto de que orinaba por los golpes”16. Camus vuelve a utilizar la palabra en el título de otro artículo: “Como en la Edad Media: la tortura al servicio de los acusadores”17. En él denuncia, ya entonces, el uso de la «bañera», es decir, la inmersión de la cabeza y la parte superior del cuerpo en agua, así como el uso de la electricidad.

El punto culminante es el viaje de diez días18 que realiza en mayo de 1939 a Cabilia para el mismo periódico, y que dará lugar a una serie de reportajes, que se harán famosos, titulados Misère de la Kabylie [La miseria de Cabilia]. Los subtítulos son elocuentes: “Grecia en harapos” (5 de junio), “La indigencia” (6 de junio), “La indigencia. Cinco niños mueren por comer raíces venenosas” (7 de junio), “Los salarios insultantes” (8 de junio), “La asistencia. Un médico para 60.000 habitantes” (10 de junio), “La enseñanza. Palacios en el desierto” (11 de junio), etc.19 El reportaje comienza con una constatación que, tras 109 años de presencia francesa –y menos de una década después de las fastuosidades del Centenario–20 resulta impactante: “Todo un pueblo pasa hambre y tres cuartas partes de sus hombres viven de la caridad administrativa”21. El pasaje que se ha convertido en el más famoso se publicó al día siguiente:

“En Bordj-Menaïel, por ejemplo, de los 27 mil cabilios que viven en el municipio, 10 mil viven en la indigencia y solo un millar se alimenta normalmente. En la distribución de cereales organizada el día que llegué a este centro, vi a cerca de 500 indigentes esperando pacientemente su turno para recibir unos litros [sic] de trigo. Ese día me mostraron la maravilla del lugar: una anciana encorvada que pesaba 25 kilos. (…) Una madrugada, vi en Tizi-Ouzou a unos niños harapientos disputándose con unos perros cabilios el contenido de un tacho de basura. A mis preguntas, un cabilio respondió: ‘Es así todas las mañanas’. Otro habitante me explicó que, en invierno, en el pueblo, los habitantes, mal alimentados y mal abrigados, han inventado un método para conciliar el sueño. Se colocan en círculo alrededor de una hoguera y se mueven de vez en cuando para evitar la rigidez. Y durante toda la noche, en la miserable choza, se desarrolla sin cesar una ronda de cuerpos postrados. Sin duda, esto no es suficiente, ya que el Código Forestal impide a estos desgraciados recoger la leña donde se encuentra y no es raro que les confisquen su única riqueza, el burro escuálido y descarnado que les servía para transportar las leñas (…). Me dirán: son casos particulares… Es la crisis, etc. Y, en cualquier caso, las cifras no significan nada. Confieso que no puedo entender esta forma de ver las cosas. Las estadísticas no significan nada, estoy de acuerdo, pero si digo que el habitante del pueblo de Azouza al que fui a visitar formaba parte de una familia de diez hijos, de los cuales solo dos sobrevivieron, no se trata de cifras o demostraciones, sino de una verdad evidente y reveladora.”22

Aunque las terribles pérdidas humanas del pasado ya no se repitan, siguen muriendo hombres, mujeres y niños. Camus cita algunos ejemplos:

“Y lo cierto es que he visto cosas peores. Sabía que el tallo del cardo era uno de los alimentos básicos de los cabilios. Lo comprobé en varios sitios. Pero lo que no sabía es que, el año pasado, cinco niños cabilios de la región de Abbo murieron tras ingerir raíces venenosas. Sabía que las distribuciones de cereales no bastaban para mantener con vida a los cabilios. Pero no sabía que les estaban matando y que este invierno cuatro ancianas, que habían venido desde un aduar lejano hasta Michelet para recibir cebada, murieron en la nieve en el camino de vuelta.”23

La calidad de la escritura, la riqueza de la documentación y la reputación –aún incipiente, pero ya consolidada en ciertos círculos– de Camus dieron a esta serie una gran repercusión. Ante estas constataciones, el periodista proponía romper con el estancamiento que reinaba desde hacía décadas –de hecho, desde el inicio de la colonización– mediante una política de reformas sociales: salarios dignos, eliminación del desempleo, formación profesional, una política de precios agrícolas que permitiera a las familias vivir, equipamiento técnico, mejora de las viviendas, etc.24 También se ganó críticas. Exactamente en ese mismo momento, el periódico colonialista La Dépêche algérienne envió a la misma región a Roger Frison-Roche,25 entonces mucho más conocido que Camus, para realizar un reportaje. Algunas frases del escritor fueron respuestas directas al joven periodista: “No comparto la opinión de algunos; Francia ha hecho cosas grandes y hermosas en Cabilia y, para negar una evidencia tan clara, habría que taparse los ojos voluntariamente y obstinarse en ver solo el lado malo de las cosas.”26

En 1939, ¿un anticolonialista?

La lectura de los reportajes de Camus de 1939 suscita diversas reflexiones. La primera es que la constatación de la miseria indígena no era entonces excepcional. Fue la firma de Camus al pie de estos reportajes lo que les dio a posteriori una reputación y un prestigio desproporcionados con respecto a su importancia en aquel momento. Antes que Camus, Victor Spielmann en Argelia; Magdeleine Paz en Túnez; André Gide y Albert Londres en el África subsahariana; Roland Dorgelès, Louis Roubaud y Andrée Viollis en Indochina, habían aportado testimonios similares.

La segunda es que equiparar estas denuncias con la crítica anticolonialista, como hacen la mayoría de los estudios dedicados a Misère de la Kabylie, es un contrasentido y un anacronismo. Un siglo antes, el médico Louis René Villermé no llamaba a la revolución, ni siquiera la imaginaba, tras constatar la terrible miseria de los obreros… Del mismo modo, Gide, Dorgelès y los demás autores citados anteriormente no concluían, tras estas constataciones, que era necesaria la independencia de los pueblos colonizados. Y Camus tampoco, como los demás. De hecho, este se situó en una perspectiva reformista, interna por tanto al sistema colonial: si no se mejora la situación de los fellahin [campesinos árabes de Medio Oriente y el Magreb], la propaganda nacionalista corre el riesgo de captar las mentes.27 Afirmar esto no puede, evidentemente, asimilarse a una crítica: el anticolonialismo, en 1939, era una rareza, y nadie puede reprochar decentemente al joven Camus una falta de lucidez política que entonces no tenían ninguno de los actores u observadores –franceses y argelinos– de los acontecimientos, salvo Messali Hadj y su Partido del Pueblo Argelino (PPA), formado inmediatamente después de la disolución de la Estrella Norafricana.

Por otra parte, los messalistas no estaban ausentes de los reportajes de Camus. Este denunció las detenciones de miembros del PPA, lo que le distinguía del resto de la izquierda francesa. Si bien sus razones eran de principio –el rechazo de la arbitrariedad–, el joven periodista también criticaba las consecuencias políticas de la represión:

“Cualquier represión contra el PPA conduciría al fortalecimiento de este partido (…). No hay que crear mártires, sino ciudadanos libres y respetados. El auge del nacionalismo argelino se debe a las persecuciones de las que es objeto. Por el contrario, dejará de tener razón de ser cuando la injusticia desaparezca de este país”28

Antes de la Segunda Guerra Mundial, Camus protestó contra el destino de los indígenas y propuso otra política colonial, que para él sería altruista, humanitaria y justa:

“Si la conquista colonial pudiera tener alguna excusa, sería en la medida en que ayuda a los pueblos conquistados a conservar su personalidad. Y si tenemos un deber en este país, es permitir que una de las poblaciones más orgullosas y humanas del mundo se mantenga fiel a sí misma y a su destino”29

Y continúa en otra parte: “La única manera de dar una solución equitativa a este doloroso problema es mostrar aquí el rostro de Francia que muchos argelinos se obstinan en creer que es el verdadero”30. Es algo bien conocido por los historiadores de las ideas: el grito de protesta no es –al menos no necesariamente– un compromiso revolucionario. Tampoco el grito humanista es anticolonialismo.

Al comienzo de la descolonización

Camus, que se alistó como voluntario en 1939, pero fue rechazado por motivos de salud, se instaló en París en marzo de 1940.31 Desde enero de 1941 hasta el verano de 1942, regresó por un tiempo a Orán, y luego se reinstaló en la metrópoli hasta el final de la guerra. Por ello, durante este periodo, en el que se imponían otras prioridades, perdió de vista la cuestión argelina y, más en general, los territorios colonizados de ultramar. Evidentemente, no es el único. A decir verdad, ningún integrante de la Resistencia se distingue entonces por su radicalidad en este ámbito. ¿Por qué habría de ser Camus una excepción? Se sabe que, desde la Resistencia, participa en la gran aventura de Combat, iniciando una nueva página en su actividad periodística.32 Tras la Liberación, Camus se convirtió en un intelectual influyente, autor de L’Étranger en 1942 y periodista muy leído. Unos meses después de la publicación legal del diario, ofrece una primera reflexión sobre lo que debería ser la evolución de su país natal: “Antes era el sentido común y ahora es el reconocimiento lo que exige que se eliminen en Argelia todos los obstáculos a una asimilación sincera e inteligente”33. Sin duda, estos dos últimos adjetivos fueron sopesados concienzudamente. Camus se sitúa así abiertamente en la tradición asimilacionista en su vertiente liberal.

Sin embargo, durante un tiempo, la actualidad le llevó a centrar su atención en Indochina. El 9 de marzo de 1945, los japoneses descabezaron allí la administración francesa. Camus dedicó cuatro editoriales a la cuestión. Además de la esperada denuncia de la política japonesa, falsamente liberadora de los pueblos de Asia, reclamó reformas: “Debemos decir claramente que Indochina conocerá mañana un régimen de igualdad ante la ley que dará al campesino anamita [vietnamita] y al obrero francés la misma dignidad. Debemos anunciar que, en la gran Federación Francesa, Indochina ocupará el lugar que le corresponde y que la lucha que hoy comienza es tanto suya como de Francia”34. A partir de ese momento, se utiliza una palabra que luego será indisociable de la saga camusiana: “La justicia, toda la justicia, esa es nuestra victoria. Indochina estará con nosotros si Francia es la primera en darle democracia y libertad. Pero si dudamos una sola vez, estará con cualquiera, siempre que sea contra nosotros”35.

Camus regresa a su país natal en abril de 1945, donde permanece tres semanas, durante las cuales actualiza su documentación.36 De vuelta en París, el escritor y periodista dedica nada menos que seis artículos a Argelia en el espacio de un mes: “Crisis en Argelia” (13 de mayo); “La hambruna en Argelia” (15 de mayo); “Barcos y justicia” (16 de mayo); “Los indígenas norafricanos se han alejado de una democracia de la que se veían excluidos indefinidamente” (18 de mayo); “Los árabes piden una Constitución y un Parlamento para Argelia” (20-21 de mayo); “Es la justicia la que salvará a Argelia del odio” (23 de mayo), para concluir, de nuevo, con “Crisis en Argelia” (15 de junio). Camus es entonces uno de los pocos que intentan comprender y, sobre todo, hacer comprender a sus compatriotas las causas del malestar, “disminuir un poco la increíble ignorancia de la metrópoli con respecto al norte de África”37

De este esfuerzo literario surge una pregunta: ¿escribió sus artículos principalmente durante su viaje o inmediatamente después de su regreso, es decir, antes de las abominables masacres de Sétif y Guelma? Cuando publicó el primer artículo, el 13 de mayo, el drama llevaba ya cinco días, pero aún no había alcanzado su punto álgido. En cualquier caso, se niega a calificar la situación de «trágica» (solo es, dice, “grave”). Comienza su artículo con una afirmación: “En el plano político, me gustaría recordar que el pueblo árabe existe. Con ello quiero decir que no es esa multitud anónima y miserable, en la que Occidente no ve nada que respetar ni defender. Al contrario, se trata de un pueblo de grandes tradiciones y cuyas virtudes, si se quiere acercarse a él sin prejuicios, se encuentran entre las más destacadas”. Sin embargo, este “pueblo árabe” está separado de los europeos de Argelia por una barrera. Camus tiene una frase que recuerda una vez más la política asimilacionista: “Los franceses tienen que conquistar Argelia por segunda vez”.

Camus solo menciona las matanzas de Constantina en su último artículo, el 15 de junio. Establece un paralelismo entre las desgracias de ambas comunidades: “Las masacres de Guelma y Sétif provocaron un profundo resentimiento e indignación entre los franceses de Argelia. La represión que siguió generó un sentimiento de miedo y hostilidad entre las masas árabes”. Este paralelismo –si bien hubo un centenar de muertos franceses, la represión ciega afectó a casi todas las familias musulmanas de Constantina y varios miles de argelinos perdieron la vida–38 podría haber parecido fundado en mayo, cuando aún no se sospechaba en la metrópoli la magnitud de la tragedia. A mediados de junio, escrita por un periodista necesariamente bien informado, resulta sorprendente.

Al final de esta serie de artículos, se proponen soluciones:

“El Gobierno debe (…) demostrar a las masas árabes que ningún resentimiento obstaculizará jamás su deseo de exportar a Argelia el régimen democrático del que disfrutan los franceses. Pero lo que hay que exportar no son discursos, sino logros. Si queremos salvar el norte de África, debemos mostrar al mundo nuestra determinación de dar a conocer Francia a través de sus mejores leyes y sus hombres más justos. Debemos mostrar esta determinación y, sean cuales sean las circunstancias o las campañas de prensa, debemos mantenernos firmes. Convenzámonos de que en el norte de África, como en cualquier otro lugar, no se salvará nada de lo francés sin salvar la justicia (…). Es la fuerza infinita de la justicia, y solo ella, la que debe ayudarnos a reconquistar Argelia y a sus habitantes”39

Al igual que en 1939, no hay rastro en sus escritos de posguerra de un anticolonialismo de principios. Si bien Camus lamenta las oportunidades perdidas, en particular durante el Frente Popular, “esa gran esperanza defraudada”40, mantiene el vocabulario tradicional del liberalismo en materia colonial: asimilación, justicia, reformas –no solo sociales, sino también políticas, es decir, “una Constitución y un Parlamento”41— al servicio de una causa: “Salvar el África septentrional”. A lo que no podemos evitar añadir: francesa. Camus abandona la vida periodística en 1947.

La cuestión colonial antes de la guerra de Argelia

De 1945 a 1954, un acontecimiento importante marca la vida francesa: en Indochina, tras un breve periodo de esperanza en una solución negociada, comienza una guerra que luego se extiende, el primer conflicto de la trágica descolonización. ¿Le interesaba a Camus? En cualquier caso, no firmó ningún artículo al comienzo de la guerra (noviembre-diciembre de 1946), cuando aún trabajaba en Combat. Luego, durante el conflicto, su nombre no aparece en ningún llamamiento.42 Sin duda, hay que ver en ello una desconfianza hacia quienes, en aquel momento, se identificaban con el activismo contra esta guerra: en primer lugar, los comunistas franceses, con quienes Camus se niega a colaborar; pero también los intelectuales de izquierda, en particular el equipo de Les Temps Modernes, igualmente muy activo. Cuando se le pidió, por ejemplo, que participara en la campaña por la liberación del marinero comunista Henri Martin43, se negó rotundamente a escribir en una obra dirigida por Sartre,44 pero se empeñó en explicar su negativa: “Defender los valores de la libertad, entre otros, en Les Temps Modernes y ante quienes aprueban esta revista, es comprometerlos”. Por el contrario, él también exigió la liberación de Henri Martin, absuelto de la sospecha de sabotaje por un tribunal militar y, por lo tanto, mantenido en prisión por simple delito de opinión. ¿Martin era comunista? “Una democracia no puede, sin contradecirse, reducir una doctrina por vía judicial, sino solo combatirla sin flaqueza, al tiempo que le garantiza la libertad de expresión”45.

Todo esto es sabido, y Camus lo ha escrito cientos de veces. Pero el principal interés de este texto radica en la ausencia de la guerra de Indochina. En este artículo, que ocupa cinco columnas del periódico, no hay ni una sola palabra que permita conocer la opinión del escritor sobre este conflicto. Extrapolando, podemos imaginar que se sentía incómodo: si no podía aprobar el principio mismo de una guerra colonial, y menos aún los métodos del Ejército francés, tampoco podía ser insensible a la justificación del esfuerzo francés. Camus creía, como muchos de sus contemporáneos, en el expansionismo comunista. En Asia, cuando escribe estas líneas, el “Imperio Rojo” acaba de conquistar China y la guerra de Corea se suma a la de Indochina, dando a este conflicto, inicialmente colonial, una nueva dimensión: la de uno de los frentes del choque mundial entre el “mundo libre” y el comunismo. Proponemos, pues, solo una hipótesis: el silencio, reflejo del malestar de Camus, fue la solución que el escritor consideró menos incómoda.

Argelia, en la actualidad. Antes de noviembre de 1954, Camus nunca perdió de vista la evolución de su país natal. En diciembre de 1952, realizó un nuevo viaje allí. El 14 de julio de 1953,46 cuando siete argelinos fueron abatidos por la policía en la Place de la Nation [París] al término de una manifestación, alzó la voz:

“Me parece que al menos algunos deberíamos reclamar desde ya, al margen de cualquier espíritu partidista, una investigación que se centrara ante todo, y sin duda, en quienes dieron la orden de abrir fuego; pero que, además, llegara hasta los círculos gubernamentales, donde se esconde una antigua conspiración de estupidez, silencio y crueldad que desarraiga a los trabajadores argelinos, los obliga a vivir miserablemente en tugurios y los desespera hasta el punto de recurrir a la violencia para matarlos cuando se presenta la ocasión”47

No fueron muchos, entonces, los intelectuales de renombre que protestaron con tanta fuerza.

A prueba de guerra

Cuando se pone en marcha el proceso fatal, ¿en qué estado de ánimo se encuentra Camus? Al principio, guarda un silencio sepulcral. Lo más probable es que, como la mayoría de sus contemporáneos, creyera que se trataba de una sucesión de incidentes, como los que ya había vivido el país en numerosas ocasiones. Pero, incluso si aceptamos esta hipótesis, la lectura de sus Carnets48 resulta intrigante: no hay ni una sola referencia a los «acontecimientos» que se estaban produciendo. En la fecha del 1° de noviembre de 1954, no hay ninguna alusión a la Toussaint rouge [Día de Todos los Santos Rojo]49, mientras que toda la prensa lo pone en portada. Luego, a lo largo de los días, hay anotaciones sobre sus viajes (en ese momento se encuentra en Italia), sus lecturas, sus borradores (Le premier homme), algunos pensamientos… Roland Tréno, entonces periodista en Le Canard enchaîné, le pidió a Camus, el 24 de noviembre, un artículo sobre los «acontecimientos» en curso, pero el escritor no le dio seguimiento.50 Más sorprendente aún, en febrero de 1955 se alojó en Argel y no escribió ni una línea en sus Carnets sobre la actualidad argelina (18 de febrero: el aroma de los jazmines… 20 de febrero: la suerte de haber nacido en Tipasa “y no en Saint-Étienne o en Roubaix”… 24 de febrero: visita a las obras de reconstrucción de Orléansville…51 25 de febrero: la “felicidad de esa simple amistad” cuando era futbolista, etc.).

La primera expresión pública del escritor se produce tras ocho meses de conflicto.52 El 9 de julio de 1955, L’Express publica la primera de sus crónicas. Al igual que en mayo de 1945, establece un paralelismo entre terrorismo y represión, que da título al artículo:

“La acción terrorista y la represión son, en Argelia, dos fuerzas puramente negativas, ambas abocadas a la destrucción pura, sin otro futuro que una intensificación de la furia y la locura. Quienes fingen ignorarlo o exaltan uno en detrimento del otro, solo consiguen apretar el nudo que asfixia a Argelia y, al final, perjudican a cualquiera de las dos causas a las que pretenden servir (…). Salvar vidas y libertades en el lado árabe equivale a salvar vidas en el lado francés y a detener, por el único medio que se nos ofrece, la repugnante escalada de crímenes. Así es como contribuiremos, no a la fraternidad, ya que esa palabra sería hoy motivo de risa, sino a la supervivencia de dos pueblos y a las posibilidades de su entendimiento futuro”.

Estas líneas fueron escritas solo un mes antes de las matanzas de Philippeville, en agosto de 1955, que abrirían definitivamente una brecha entre las comunidades. Ante el asesinato de un centenar de europeos por parte de campesinos argelinos liderados por el Frente de Liberación Nacional (FLN), el Ejército francés y los civiles respondieron con una «caza de árabes» y ejecuciones sumarias en masa, masacrando a varios miles de musulmanes.53 A partir de entonces, Camus perdió: las posibilidades de un “entendimiento futuro”, que él tanto deseaba, ya no existían.

Las demás posiciones públicas de Camus son ciertamente notables, pero escasas: trece artículos u opiniones en L’Express;54 una “Carta a un militante argelino”55; un “Llamamiento” contra las masacres de las que eran víctimas los miembros del Movimiento Nacional Argelino (MNA), acusando al FLN de totalitarismo;56 y, por supuesto, la controversia de Estocolmo57. Su nombre no aparece en ninguna de las grandes peticiones –de las que, sin embargo, como sabemos, la guerra de Argelia fue gran consumidora–58, ni siquiera cuando se trataba simplemente de exigir el cese de las hostilidades, sin prejuzgar el futuro del país.59 Por ejemplo, guardó silencio durante el asunto de la incautación de La Question, de Henri Alleg, libro prohibido tras unas semanas de difusión y posteriormente difundido de forma clandestina; o, más exactamente, se negó a sumarse a la protesta de Malraux, Martin du Gard, Mauriac y Sartre.60 Sin embargo, es de suponer que su recién estrenado Premio Nobel habría tenido un peso considerable. ¿Por qué tal silencio? Además del desgarro que siempre supuso para él el destino de su país natal, se puede considerar que, al igual que durante la guerra de Indochina, se negaba categóricamente a que su firma respaldara, aunque fuera parcial y furtivamente, las luchas de la izquierda radical e independentista, y a fortiori comunista en el caso de Alleg.

A partir de ese momento, se establece la temática camusiana, que no variará más, es decir, la negativa a elegir entre dos bandos antagónicos: “Desde el 20 de agosto,61 ya no hay inocentes en Argelia, salvo aquellos, vengan de donde vengan, que mueren. Aparte de ellos, solo hay culpables, con la diferencia de que unos lo son desde hace mucho tiempo y otros desde hace muy poco”62. “Hay que elegir bando, gritan los cebados de odio. ¡Ah! ¡Yo lo he elegido! He elegido mi país. He elegido la Argelia de la justicia, donde franceses y árabes se asocian libremente”63. “Amo Argelia como un francés que ama a los árabes y quiere que se sientan como en casa en Argelia, sin por ello sentirse él mismo un extranjero”64. Porque ninguno de los bandos tiene el monopolio de la verdad y la justicia.

En una carta dirigida a Aziz Kessous, allegado de Ferhat Abbas, antiguo miembro de la Sección Francesa de la Internacional Obrera (SFIO) y jefe de redacción de un efímero periódico, Communauté algérienne, defiende a los suyos:

“No todos los franceses de Argelia eran propietarios sedientos de sangre, llevan más de un siglo en Argelia y son más de un millón. Esto basta para diferenciar el problema argelino de los problemas que se plantean en Túnez y Marruecos, donde la presencia francesa es relativamente débil y reciente. La realidad francesa no puede eliminarse en Argelia y el sueño de una desaparición repentina de Francia es infantil.”

Por el contrario, hay que respetar a los “nueve millones de árabes”:

“Tampoco hay motivos para que nueve millones de árabes vivan en su tierra como hombres olvidados; el sueño de una masa árabe anulada para siempre, silenciosa y esclavizada, también es delirante (…). Los franceses están unidos a la tierra de Argelia por raíces demasiado antiguas y demasiado vivas como para pensar en arrancarlas. Pero eso no les da derecho, en mi opinión, a cortar las raíces de la cultura y la vida árabes”65

Aunque es partidario, desde hace mucho tiempo, de ampliar los derechos y libertades de los musulmanes, rechaza la dimensión nacional de la lucha que acaba de comenzar:

“Por muy bien dispuestos que estemos hacia la reivindicación árabe, hay que reconocer que, en lo que respecta a Argelia, la independencia nacional es una fórmula puramente pasional. Nunca ha existido una nación argelina. Los judíos, los turcos, los griegos, los italianos y los bereberes tendrían igual derecho a reclamar el liderazgo de esta nación virtual”.

Por lo tanto, ve en esta reivindicación una influencia extranjera:

“Hay que considerar la reivindicación de la independencia nacional argelina en parte como una de las manifestaciones de este nuevo imperialismo árabe, del que Egipto, presumiendo de sus fuerzas, pretende ponerse al frente y que, por el momento, Rusia utiliza con fines estratégicos antioccidentales”66

Sin duda, fue precisamente esta negativa a tener en cuenta la dimensión patriótica de la guerra en curso lo que provocó la gran brecha –insalvable– que separaba a Camus de los combatientes argelinos.

En 1956, tomó la iniciativa de proponer una “tregua civil”. Como era físicamente valiente, se desplazó a su ciudad natal para exponer su idea:

“A aquellos que no se resignan a ver cómo este gran país se divide en dos y se hunde, sin recordar de nuevo los errores del pasado, preocupados únicamente por el futuro, les diríamos que hoy es posible, en un punto concreto, reunirnos primero, salvar vidas humanas después y preparar así un clima más favorable para un debate finalmente razonable (…). ¿De qué se trata? De conseguir que el movimiento árabe y las autoridades francesas, sin tener que entrar en contacto ni comprometerse a nada más, declaren simultáneamente que, durante todo el tiempo que duren los disturbios, la población civil será respetada y protegida en todo momento”67

Es abucheado por la gran mayoría de la comunidad europea, invitada a manifestarse por los elementos ultras. En una carta a Jules Roy, el escritor Jean Amrouche expresa sus reservas sobre las esperanzas o ilusiones camusianas:

“En cuanto a las soluciones que preconiza, no creo en ellas. En mi opinión, el mal es mucho más profundo. No es posible ningún acuerdo entre los nativos y los franceses de Argelia. Sería demasiado largo explicarlo aquí, un volumen apenas alcanzaría. En pocas palabras, ya no creo en una Argelia francesa. Los hombres de mi especie son monstruos, errores de la historia. Habrá un pueblo argelino que hable árabe y alimente su pensamiento y sus sueños en las fuentes del islam, o no habrá nada. Los que piensan de otra manera atrasan cien años. El pueblo argelino sin duda se equivoca, pero lo que quiere, de forma oscura, es constituir una verdadera nación, que pueda ser para cada uno de sus hijos una patria verdadera y no una patria adoptiva”68

Por lo tanto, hay un rechazo a asociarse con la lucha frontal por la independencia que emprenden algunos intelectuales de izquierda. Esta actitud se basa, además, en el rechazo apasionado del “totalitarismo” del FLN, paralelo a su hostilidad de principio hacia cualquier partido único, como era el caso en Europa del Este. Porque este totalitarismo va acompañado de violencia, de la que Camus culpa a “los asesinos” del Frente: “¿Vamos a permitir que asesine a los mejores militantes sindicalistas argelinos69 una organización que parece querer conquistar, mediante el asesinato, la dirección totalitaria del movimiento argelino?”70

Reflexiones sobre la soledad

Sabemos que un accidente automovilístico, en enero de 1960, acabó con la vida de Camus y que, por ello, no vivió para ver el final de la guerra ni la independencia de Argelia.71 Un estudio sobre cuál habría sido su actitud sería falaz e indecente. Hay que conformarse con constatar cuál fue, entre 1954 y 1960. Ante la doble presión de los partidarios de la independencia y los ultras, Camus se negó a “elegir bando” o, más bien, eligió “la Argelia de la justicia, donde franceses y árabes se asocian libremente”72. Pero precisamente esa era la solución que se había vuelto imposible. Camus lo sabía vagamente. Por lo tanto, optó por no elegir, aislándose de casi todos los intelectuales franceses de su época, que se habían unido a uno u otro bando.

Quizás sea un texto literario, comenzado en 1952 y publicado en 1957, el que mejor describe este dilema. En L’Hôte,73 Daru, el protagonista, maestro en un pueblo, se ve obligado, en contra de su voluntad, a custodiar a un prisionero árabe al que debe llevar a la ciudad vecina. No quiere entregar a un hombre que no le ha hecho nada, ni convertirse en su cómplice. Rechaza esta elección inhumana y transfiere la decisión a su prisionero, al que lleva fuera del pueblo: si se dirige al sur, se reunirá con los suyos, que lo protegerán; si se dirige al este, volverá al pueblo y, por tanto, a la cárcel. El prisionero regresa al pueblo. Pero Daru ve entonces cómo las dos comunidades lo repudian: los franceses no se dejarán engañar y los musulmanes solo verán el resultado: uno de los suyos ha vuelto a la cárcel: “Has entregado a nuestro hermano, lo pagarás”. El relato termina con estas dos frases: “Daru miraba el cielo, la meseta y, más allá, las tierras invisibles que se extendían hasta el mar. En ese vasto país que tanto había amado, estaba solo”.74 Al escribir estas últimas palabras, ¿pensaba Camus en sí mismo? En este sentido, algunos autores han señalado una similitud fonética entre el nombre de Daru y el del autor…75

Sin duda, esta negativa a elegir puede explicarse por el apego de Camus a “ese vasto país que tanto había amado”. Y, sin duda, era más fácil para Sartre, Bourdet e incluso Mauriac aceptar la separación entre las palabras Argelia y francesa que para un hombre nacido en esa tierra tan querida. Pero, en lugar de comparar la actitud de Camus con la de los intelectuales de la metrópoli, ¿no deberíamos recordar que Jean Sénac, Jean Pélégri, Emmanuel Roblès e incluso el hijo de grandes colonos que era Jules Roy, todos ellos con el mismo apego carnal a la tierra de Argelia, tuvieron el valor de elegir y aceptar –y algunos de ellos de comprometerse con– la independencia argelina?

De hecho, para Camus, la gran cuestión política de ese periodo no fue la guerra de Argelia, sino la denuncia del universo concentracionario en Europa del Este. Porque, si bien no subió a ningún estrado para hablar de la primera, sí estuvo presente, por ejemplo, en la sala Wagram, el 15 de marzo de 1957, para manifestarse contra la intervención soviética en Hungría.76 Es significativa su respuesta a una revista mensual que le había preguntado, junto con otros, sobre el tema: “¿Qué puede hacer hoy un intelectual?”: “En determinadas circunstancias excepcionales (la guerra de España, las persecuciones y los campos de Hitler, los juicios y los campos de Stalin, la guerra de Hungría), no debe dejar ninguna duda sobre el bando que toma”77. Así, la guerra de Argelia (a la que nunca llamó así, mientras que sí menciona una “guerra de Hungría”) no es, a su juicio, una “circunstancia excepcional”. Olvidarse de Argelia en plena batalla de Argel era, como mínimo, una postura inquietante.

Sísifo desdichado

Recordemos el editorial ya citado de Combat, del 13 de mayo de 1945, donde el escritor y periodista escribía: “Argelia debe ser reconquistada por segunda vez”. Fue en vano. Hubo que reconquistarla una tercera vez, tras el decepcionante Estatuto de 1947, y una cuarta vez, tras las “elecciones a la Naegelen” de 1948…78 En todas las ocasiones, los lobbies hicieron fracasar los intentos de reforma. Cada vez, la metrópoli transigió. Sin duda, el escritor era consciente de ello en el fondo: hay que imaginar a Camus, el argelino, como un Sísifo desdichado. Sin embargo, lo que había temido y combatido se producía ante sus ojos: noviembre de 1954 fue una nueva –y decisiva– demostración de la imposibilidad de las soluciones camusianas. Otras le seguirían: lo presentía. Se disponía a pasar, según la bella expresión de Jean-Marie Domenach, “de una política activa a una política moral”79. Lo cual era una confesión de lucidez, pero también de debilidad. Le corresponde naturalmente a Kateb Yacine, su hermano enemigo,80 la última palabra: “Lo que no me gusta de Camus es el moralismo, en L’homme révolté y todo eso. Una revolución no es una cuestión de moral”81.

Alain Ruscio

NOTAS

1 Michel Onfray, L’ordre libertaire. La vie philosophique d’Albert Camus, Flammarion, 2012. Tesis sintetizada por el autor en su entrevista con el diario argelino El Watan: “Camus, desde que tuvo edad para escribir en la prensa y publicar sus opiniones, lo intentó todo para luchar contra el orden colonial” (10 de agosto de 2012).

2 Aude Ancelin, “Le vrai Camus”, en Marianne, 30 de diciembre de 2011. Hemos renunciado a recopilar todas las apariciones de la palabra “anticolonialista” en los numerosos artículos de prensa publicados con motivo de la publicación del libro de Onfray.

3 Edward Saïd, Culture et Impérialisme, Fayard/Le Monde Diplomatique, 2000.

4 Cit. por Bousse Allouche, Colonialisme de bonne volonté à l’épreuve dans Misère de la Kabylie : Mouloud Feraoun corrige Albert Camus, tesis de maestría en Artes (en francés), Hamilton, Ontario, McMaster University, 2010.

5 Albert Memmi, Portrait du colonisé, précédé de Portrait du colonisateur, Buchet-Chastel, 1957. Yves Ansel retoma esta fórmula para aplicarla a Camus, en Albert Camus, totem et tabou. Politique de la postérité, Presses universitaires de Rennes, 2012.

6 Es muy recomendable consultar la completa reseña realizada por Amina Azza-Bekat, Afifa Bererhi, Christiane Chaulet-Achour y Bouba Mohammedi-Tabti, Quand les Algériens lisent Camus, Argel, Casbah, 2014.

7 Badr’Eddine Mili, en Le Soir d’Algérie, 15 de agosto de 2012. Cit. por Amina Azza-Bekat et al., ob. cit.

8 Olivier Todd, Albert Camus, une vie, Gallimard, 1996.

9 « Petit guide pour des villes sans passé », 1947, en L’été, Gallimard, 1959.

10 En ese momento, los comunistas argelinos aún estaban organizados como Federación de Argelia, que se transformó en el Partido Comunista Argelino (PCA) en octubre de 1936.

11 Fundada en 1926 por Abdelkader Hadj Ali, entonces militante del PCF [Partido Comunista Francés]. Su joven adjunto, Messali Hadj, se convertirá rápidamente en su portavoz más influyente. La luna de miel con el Frente Popular será de corta duración. El gobierno disolvió La Estrella el 26 de enero de 1937, en virtud de las leyes contra las ligas facciosas, con la aprobación de los comunistas (PCF y PCA).

12 Philippe Vanney, « Nationalisme algérien », en Jeanyves Guérin (dir.), Dictionnaire Albert Camus, París, Laffont, 2009.

13 René Gallissot, entrada « Albert Camus », en Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier. Le Maitron. Maghreb, Vol. Algérie : Engagements sociaux et question nationale. De la colonisation à l’indépendance de 1830 à 1962, Les Éditions de l’Atelier, 2006.

14 Albert Camus, Fragments d’un combat, 1938–1940. Alger Républicain, Le Soir Républicain, ed. oficial, presentada y anotada por Jacqueline Lévi-Valensi y André Abbou, Cahiers Albert Camus, vol. III, Gallimard, 1978.

15 22 de junio de 1939, cit. en Fragments d’un combat.

16 25 de junio de 1939, cit. en Fragments d’un combat.

17 26 de julio de 1939, cit. en Fragments d’un combat.

18 Al leer Misère de la Kabylie, da la impresión de que llevó a cabo una investigación exhaustiva y prolongada. En realidad, solo permaneció allí entre el 26 de mayo y el 3 de junio (Bousse Allouche, op. cit.).

19 Gran parte de estos textos se recogen en Actuelles, vol. III, Chroniques algériennes, 1939-1958, Gallimard, 1958.

20 En 1930, las autoridades organizaron las llamadas “ceremonias del centenario de Argelia”, olvidando que este país tenía una historia anterior a 1830 [cuando comenzó la conquista colonial francesa].

21 5 de junio de 1939.

22 6 de junio de 1939.

23 7 de junio de 1939.

24 « Misère de la Kabylie. Pour vivre, la Kabylie réclame ! », 14 de junio de 1939.

25 Boris Kan, « Roger Frison-Roche », en L’Algérianiste, n° 89, marzo de 2000.

26 La Dépêche algérienne, 8 a 17 junio de 1939, recogido en un folleto Kabylie 39, SIPA, Argel, 1939.

27 Yves Ansel, op. cit.

28 « Méditerranée-Afrique du Nord », 1939; cit. en Fragments d’un combat.

29 « Misère de la Kabylie. Conclusion », en Alger Républicain, 15 junio de 1939.

30 « Méditerranée-Afrique du Nord », 1939; cit. en Fragments d’un combat.

31 Olivier Todd, op. cit.

32 Camus en Combat, ob. cit. Todas las citas que siguen proceden de esa obra.

33 28 de octubre de 1944.

34 14 de marzo de 1945.

35 29 de marzo de 1945.

36 Olivier Todd, op. cit.

37 13 de mayo de 1945.

38 Véase Annie Rey-Goldzeiguer, Aux origines de la guerre d’Algérie, 1940–1945. De Mers-el-Kébir aux massacres du nord-Constantinois, La Découverte, 2002.

39 15 de junio de 1945.

40 18 de mayo de 1945.

41 20-21 de mayo de 1945.

42 « Appels collectifs », en Alain Ruscio (dir.), La guerre française d’Indochine (1945–1954). Les sources de la connaissance. Bibliographie, filmographie, documents divers, Les Indes Savantes, 2002.

43 En relación al affaire Henri Martin, véase https://es.wikipedia.org/wiki/Caso_Henri_Martin. (N. del T.)

44 L’Affaire Henri Martin se publicó finalmente en 1953 con –además de Sartre– las firmas de Prévert, Hervé Bazin, Vercors, Michel Leiris y Jean-Marie Domenach.

45 « Défense de la liberté », en Franc-Tireur, dic. 1952 (el documento que obra en nuestro poder no lleva la fecha exacta).

46 Esta masacre, olvidada durante mucho tiempo, fue estudiada por primera vez por Danielle Tartakowsky, « Un 14 juillet 1953 à Paris », en La guerre d’Algérie au miroir des décolonisations françaises, Actes du Colloque en l’honneur de Charles-Robert Ageron, 2000.

47 Carta al diario Monde, 19 de julio de 1953. Cit. por Alain Ruscio en « Les ingrédients du drame », en Olivier Le Cour Grandmaison, Le 17 octobre 1961. Un crime d’État à Paris, La Dispute, 2001.

48 Vol. III, marzo de 1951-diciembre de 1959, Gallimard, 1989.

49 Se conoce con este nombre a una serie de atentados y sabotajes contra infraestructuras coloniales de Argelia (setenta, aprox.) realizados por la guerrilla del FLN en la madrugada del 1° de noviembre de 1954, cuando los pieds-noirs, mayoritariamente católicos, se disponían a celebrar el Día de Todos los Santos. Se considera que esta cruenta jornada –diez muertos– marcó el inicio de la guerra de independencia argelina.

50 Olivier Todd, op. cit.

51 Víctima de un trágico terremoto en octubre de 1954.

52 Jeanyves Guérin, « Colonialisme », en Jeanyves Guérin (dir.), op. cit.

53 Hasta 10 mil, según el historiador Benjamin Stora.

54 Jeanyves Guérin, « Sur les treize articles algériens de Camus dans L’Express », en Philippe Baudorre (dir.), La Plume dans la plaie. Les écrivains journalistes et la guerre d’Algérie, Presses universitaires de Bordeaux, 2003.

55 Revue Communauté algérienne, 1° de octubre 1955.

56 « Un appel », en Le Monde libertaire, n° 33, dic. 1957, cit. en Et pourtant ils existent ! 1954–2004. Le Monde libertaire a cinquante ans, Le Cherche-Midi, 2004.

57 El 13 de diciembre de 1957, durante un intercambio que Camus mantuvo con estudiantes en la Universidad de Estocolmo, luego de haber recibido el Premio Nobel de Literatura, al escritor le reprocharon su postura en contra de la independencia de Argelia. La respuesta del francoargelino, que se conoció rápidamente en Francia y en la Argelia francesa, recrudeció la polémica: “Siempre he condenado el terror. También debo condenar el terrorismo que se ejerce ciegamente, por ejemplo, en las calles de Argel, y que algún día puede afectar a mi madre o a mi familia. Creo en la justicia, pero defenderé a mi madre antes que a la justicia”. Cit. en el blog de Nedjib Sidi Moussa: https://sinedjib.com/index.php/2013/11/14/albert-camus. (N. del T.)

58 Jean-François Sirinelli, « Guerre d’Algérie, guerre des pétitions ? Quelques jalons », en Cahiers de l’IHTP, número especial, La guerre d’Algérie et les intellectuels français, IHTP/CNRS, n° 10, nov. 1988.

59 Por ej., « Appel contre la poursuite de la guerre en Afrique du Nord », en L’Humanité, 7 de noviembre de 1955; mitin del Comité d’action des intellectuels français contre la poursuite de la guerre en Afrique du Nord, 26 de enero de 1956, Salle Wagram, textos reunidos en el folleto Guerre d’Algérie et Colonialisme, Éditions du Comité, 1956.

60 Hervé Hamon y Patrick Rotman, Les porteurs de valises. La résistance française à la guerre d’Algérie, Albin Michel, 1979.

61 Alusión a las masacres de Philippeville, mencionadas más arriba.

62 « Les raisons de l’adversaire », en L’Express, 28 de octubre de 1955.

63 « Trêve pour les civils », en L’Express, 10 de enero de 1956.

64 Declaración, 5 de diciembre de 1958, cit. por Herbert R. Lottman, Albert Camus, Seuil, 1978.

65 « Lettre à un militant algérien », en Revue Communauté algérienne, 1° de octubre de 1955 ; en Actuelles, vol. III, op. cit.

66 « Algérie 1958 », en Actuelles, vol. III, op. cit.

67 Discurso, Argel, 22 de enero de 1956, en Actuelles, vol. III, op. cit.

68 Carta del 6 de agosto de 1955, antes, por tanto, del episodio de Argel de enero de 1956. Pero Camus, evidentemente, había expuesto sus ideas en privado. En Jean Amrouche y Jules Roy, D’une amitié. Correspondance (1937–1962), Édisud, 1985.

69 Alusión a los militantes del MNA, cuya composición era efectivamente más obrera que la de sus rivales.

70 Llamamiento publicado en La Révolution prolétarienne (n° 422, nov.) y Le Monde libertaire (n° 31, dic.), 1957, cit. por René Gallissot, noticia « Albert Camus », art. cit.

71 En enero de 1961, se realizó un referéndum en toda la Francia metropolitana y de ultramar –incluyendo la propia Argelia, desde luego– plebiscitando el derecho de autodeterminación del pueblo argelino. Ganó el “sí” por el 75% de los votos. En Argelia, paradójicamente, el porcentaje fue un poco más bajo (70%), debido al abstencionismo por razones de disidencia política. En julio de 1962 se llevó a cabo un segundo referéndum, esta vez para plebiscitar la independencia entre los argelinos, exclusivamente. Se impuso nuevamente el oui, por casi el 100% de los votos, con una abstención del 8% (básicamente, lo que subsistía de la minoría pied-noir, que ya había iniciado un éxodo masivo hacia la metrópoli). El rechazo ideológico al referéndum y el temor vital a las represalias se combinaron para que los colonos prefirieran no ir a votar, en un contexto de mucha violencia entre ambos bandos y de boicot por parte de la OAS, el grupo terrorista de ultraderecha creado por los pieds-noirs más recalcitrantes. (N. del T.)

72 L’Express, 10 de enero de 1956.

73 Publicado en L’Exil et le Royaume, Gallimard, 1957.

74 Hay una adaptación cinematográfica de este cuento que Camus incluyó en su libro El Exilio y el Reino, y que en castellano conocemos como “El huésped”: el largometraje Loin des hommes o Lejos de los hombres (2014), dirigido y guionado por David Oelhoffen. Con Viggo Mortensen en el papel de Daru, y Reda Kateb en el rol de Mohamed. (N. del T.)

75 Marie-Sophie Inzé Armstrong, « Une lecture onomastique de L’hôte », en La Revue des Lettres modernes, n° 14, 1991.

76 René Gallissot, noticia « Albert Camus », art. cit.

77 Demain, feb. 1957, cit. por Yves Ansel, op. cit.

78 El “Estatuto de 1947” o Statut organique de l’Algérie fue una reforma descentralizadora en la administración colonial de Argelia, al término de la Segunda Guerra Mundial. Anunciada con fanfarrias desde la metrópoli como una panacea magnánima que venía a garantizar la democratización y autonomía del país, la mayoría indígena la acogió con poco o ningún entusiasmo, debido a las falencias de concepción y artimañas de implementación. “Elecciones a la Naegelen” o élections Naegelen es una alusión irónica a los comicios de 1948-51, amañados por el gobernador general de la colonia, el socialista francés Marcel-Edmond Naegelen. La expresión se ha generalizado como sinónimo de fraude electoral.

79 Intervención, en Jeanyves Guérin (dir.), Camus et la politique, ob. cit.

80 Alusión a una carta de Kateb Yacine a Camus —que no se sabe si fue enviada— en 1957: « Nous voici comme deux frères ennemis… », cit. en Amina Azza-Bekat et al., ob. cit.

81 Entrevista con Patrice Gélinet, France Culture, episodio l’Histoire immédiate, serie La guerre d’Algérie, vingt-cinq ans après, 2ª emisión, 13 de agosto de 1966. Transcripción realizada por Aït Si Slimane para el sitio web Fabrique de sens.